III. "Врата учености"

"Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей".

Еще скупо и неласково светит солнце, свистит и неистовствует холодный весенний ветер, не обсохла земля, и по лесистым берегам лежат пласты грязного, медленно тающего снега. С грохотом обваливается в реку огромная глыба земли с растущим на ней деревцем и плывет по вспененной и темной вешней воде. А Двина уже запестрела серыми парусами, и на ней началась трудовая жизнь. Во всех придвинских селеньях уже с конца зимы "ладят" карбасы, шняки и другие морские и речные суда, смолят корпус, поправляют мачты, чинят паруса. Плоское дно и неглубокая осадка позволяли Василию Дорофеевичу заводить на зиму свой "мовоманерный гукор" в самую Курополку, неподалеку от дома. Гукор, как и все большие поморские судна, поднимали "на городки" или "на костер" - затягивали на вбитые в реку бревна, чтобы ему не повредило сжатие льдов. Длинный канат, привязанный к самой верхушке грот-мачты, закрепляли на берегу.

По весне гукор спускали на воду. Под киль подводили короткие бревна и тянули канатами судно, заставляя его съехать с "костра". Оно падает с тяжелым шумом, иногда глубоко зачерпнув воду одним из бортов, и потом долго качается с боку на бок, размахивая тонкими и сухими мачтами. При спуске судна на него непременно заберутся бесстрашные ребятишки, которым любо покачаться на нем в предвкушении славной поездки по морю.

На угоре собирается большая толпа. Женщины громко причитают, как на похоронах. Поморы сумрачно прощаются. Не слышно ни громких песен, ни веселого смеха. Люди едут на трудное дело.

Сызмальства привык Михайло Ломоносов разделять труды и опасности морского промысла. По словам первой академической биографии Ломоносова, отец "начал брать его от десяти- до шестиа- дцатилетнего возраста с собою каждое лето и каждую осень на рыбные ловли в Белое и Северное море". Возможно, Василий Ломоносов взял с собою сына в первое же плавание на новопостроенном гукоре, так как на таком большом судне дороги были лишние руки.

Путь от Холмогор до промыслового становища на Мурмане иногда занимал больше месяца. Побывав там несколько раз, Михайло Ломоносов хорошо запомнил все условия плавания. Впоследствии в своем сочинении "Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским Океаном в Восточную Индию" Ломоносов ссылается и на свой юношеский поморский опыт.

"Ветры в поморских Двинских местах тянут с весны до половины мая, по большей части от полудня, и выгоняют льды в Океан из Белого моря; после того господствуют там. ветры от севера, что мне искусством пять раз изведать случалось, ибо от города Архангельского до становища Кеккурского всего пути едва на семь сто верст, скорее около оного времени не поспевал как в четыре недели, а один раз в шесть недель на оную езду положено, за противными ветрами от Норд-Оста. Около Иванова дня и Петрова дня по большей части случаются ветры от полудни и им побочные и простираются до половины июля, а иногда и до Ильина дня, а после того две-три, а иногда и четыре недели дуют полуночные ветры от восточной стороны; на конец лета западные и северо-западные. Сие приметил я и по всему берегу Норманского моря, от Святого носа до Килдина Острова".

Первая поездка на промыслы должна была произвести сильное впечатление на смышленого и любознательного мальчика. Судно Ломоносовых называлось "Чайка". И оно оправдывало свое название, когда, распустив все паруса, стремительно летело вниз по реке навстречу морю. Упрямо выгнувшиеся под ветром четырехугольные паруса на мачтах, острый "блинд" на длинном, выдавшемся вперед бушприте и небольшие веселые кливера придавали ему горделивый и нарядный вид.

В горле Белого моря, против Терского берега и Трех островов, поморов встречало множество птиц, обитателей океана. Стаи трехпалых чаек качались, словно без дела, на высоких волнах. Изредка в небе проносился орлан-белохвост, охотящийся на визгливых и беспокойных кайр. Особенно много у Трех островов было гаг, или, на поморском языке, "гавок". Гага кладет яйца в маленьких гнездах, которые вьет прямо на земле из собственного пуха, скрепленного мохом и стебельками. Теплый и нежный пух старательно собирают промышленники, которые карабкаются за ним в самые недоступные места. Добыча гагачьего пуха издавна была одним из прибыльных промыслов на севере.

Начинающийся от Святого носа скалистый Мурманский берег изрезан множеством губ и заливов. Гранитные горы спускаются в синие воды океана резко выдающимися мысами, открывая удобные, защищенные от ветра, не опасные по подводным камням и мелям якорные стоянки. Здесь по ущельицам и на самом берегу и располагаются промысловые становища, состоявшие обычно из нескольких избушек амбаров и скей1. Все эти строения сбиты из тонкого корявого лапландского леса и обложены морской галькой и песком При входе в избушку стоит "каменка" - сложенный из неотесанных больших камней и прочно обмазанный глиной очаг. Вместо трубы - отверстие в потолке, куда уходит дым. Все стены покрыты мохнатой и липкой копотью. Под осень, когда наступают холода, все сидят на полу, чтобы глаза не ел дым, который висит синей пеленой над оранжевыми огоньками, мерцающими в плошке с растопленным звериным жиром. Усталые поморы молчаливы и лишь изредка обмениваются скупыми словами. Даже в ясный солнечный день в избушке полутемно. Крошечное окошко либо затянуто куском сырой овчины, либо его вовсе не прорубают. Свет проходит через открытую дверь и огромные щели в стенах, которые только на зиму затыкают мохом. После нескончаемого белого дня поморы любили посидеть в темноте.

1 (Скея - сарай для хранения соленой рыбы.)

В летнюю пору на Мурмане солнце не "закатается". Оно лишь уходит к горизонту, краснеет и вновь подымается почти с того же самого места. Но ночь всегда можно узнать по наступающей тишине, плеску и тревожному гомону птиц на отмелых местах, теплому и нежному ветерку с моря.

Судно Ломоносовых приходило на промыслы, когда там уже давно кипела работа. Пришедшие пешком артели "вешняков" принимались ловить треску и палтусину в апреле, когда еще не унесло в океан все льды и даже на южных склонах еще не зеленели мхи и травы.

Летом здесь людно. На тресковый промысел на Мурмане собираются из самых различных поморских мест. Сюда приходят и с соседнего Терского берега Белого моря и с далекой Мезени. Здесь можно встретить и жителей Колы и Кеми и староверов из Онеги и Сумского посада, разбитных холмогорцев и молчаливых "трудников" Соловецкого монастыря. Весь этот люд из года в год оседает на одних и тех же становищах и до глубокой осени занят одной и той же работой, требующей большой сноровки и напряжения.

Ловля трески и палтусины производится в океане на неглубоких местах, иногда довольно далеко от становища. По дну океана растягивается на пять или шесть верст "ярус" - гигантская рыболовная снасть, состоящая из нескольких десятков длинных веревок, сажен по сорок. На них на расстоянии трех-четырех аршин друг от друга навешаны "оростяги" - крепкие короткие веревки с привязанными к ним тяжелыми крючками, или "удами". Чтобы ярус держался на дне, употребляют особые грузила, сделанные из простого булыжника, защемленного в сучковатое полено и обвязанного "вичью" - прутьями и древесными кореньями. Там, где спущено грузило или якорь, прикрепляется большой деревянный поплавок с прибитым к нему веником, или "маховкой".

Полторы или две тысячи крючков, навешанных на ярус, преграждают путь прожорливым стаям трески, появляющимся у берегов и жадно хватающим на лету все, что им подвернется. Наживкой обычно служит мойва, сайка и всякая другая мелкая морская рыбешка, а то и кусочек самой трески или палтуса.

"Трясти треску" отправляется на шняках не менее четырех человек. У каждого из них работы по горло. Кормщик правит судно, стараясь не повредить ярус. Тяглец вытягивает ярус. Весельщик улаживает судно на одном месте, подгребает к ярусу, помогает тяглецу и кормщику. Тем временем наживочник проворно обирает треску и наживляет уды новой наживкой. Сильная и крупная рыба трепещет и серебрится почти на каждом крючке. Палтусов, прежде чем снять с крючков, нередко добивают острогой, так как некоторые достигают пяти, семи и больше пудов. Треску оглушают колотушкой или просто отвертывают ей голову и швыряют в шняку.

"Обобрать" ярус в полторы или две тысячи крючков - дело не легкое, особенно если подымется на море "взводень". Неуклюжую плоскодонную шняку, с высокими набоями из еловых досок, так и подбрасывает на волнах, как щепку, пока поспешно поставленный парус не выровняет ее ход. Иногда поморы, оставаясь в шняке, предпочитают "держаться за ярус", чем пускаться в открытое море, где .их может отнести далеко от берега или разбить о луды - каменистые мели.

А на берегу, пока не приспело время снова осматривать ярусы, почти круглые сутки кипит работа. Надо управиться с привезенной рыбой. Недавний тяглец отделяет теперь головы, кормщик пластает рыбу, надрезывает ее вдоль спины, вынимает хребетную кость и все внутренности, наживочник отбирает печень, или "максу", из которой вытапливается жир. Распластанная рыба укладывается по жердинам, положенным на тяжелые бревна, укрепленные на козлах. Рыба провяливается и сохнет на этих жердинах до двенадцати недель и потому заготовляется, таким образом, только в начале промысла. Пойманную треску, кроме того, солят (не вынимая хребетной кости) в больших земляных ямах, обложенных дерном. Ее укладывают плотными рядами, скупо посыпая солью. Эта рыба - "односолка" - потом еще досаливается при перегрузке на судно.

Новоманерный гукор Ломоносовых доставлял на промыслы соль и служил для перевозки сухой и соленой рыбы, заготовленной промышленниками. Но Василий Дорофеевич Ломоносов, несомненно, и сам участвовал своим трудом в промысле, вступая в котляну, объединявшую несколько судов и артелей. Он из года в год направлялся на одно и то же становище в Кеккурах и возвращался оттуда только в самом конце промыслового сезона.

Кроме участия в промыслах, В. Д. Ломоносов развозил на своем гукоре "разные запасы" по всему побережью Белого моря и Ледовитого океана - "от города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень", - как утверждает академическая биография М. В. Ломоносова 1784 года.

В. Д. Ломоносов доставлял казенные хлебные запасы в Кольский острог, укрывшийся за скалистыми кряжами, обступившими его со всех сторон. Деревянный острог с рублеными массивными башнями защищал бухту. Посреди острога высился огромный собор, сложенный в 1696 году из необыкновенно толстых бревен1. Девятнадцать серых чешуйчатых глав придавали ему величавую легкость. Гарнизон, сидевший в остроге, насчитывал до пятисот человек. Для них-то и завозили казенный провиант на всю зиму.

1 (Собор был варварски сожжен англичанами во время Крымской войны 1854-1855 годов. Кола в то время уже не представляла собой укрепленного пункта и не имела гарнизона. )

В. Д. Ломоносов принимал участие в таких перевозках регулярно.

Недавно в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве, в фондах Николаевского Корельского монастыря, была обнаружена квитанция, выданная архангельским таможенным головой Иваном Ботевым крестьянину Куростровской волости Двинского уезда Василию Ломоносову и служебнику Корельского монастыря Дементию Носкову о получении с них пошлины с подряда на провоз казенного провианта от Архангельска до Кольского острога "на своих судах". Квитанция выдана 17 июля 1729 года. Из нее явствует, что Василий Ломоносов и Дементий Носков подрядились доставить на своих судах "служителям провианта ржи тысяча триста пятьдесят, овса сто шестьдесят восемь четвертей шесть четвериков". "А за провоз дано четыреста семьдесят рублев пятьдесят две копейки, с того десятой по десяти копеек с рубля сорок, семь рублев пять копеек с четвертью, да на расходы семьдесят копеек три четверти и в книгу в приход записаны".

Василий Дорофеевич Ломоносов был опытным полярным мореходом, который смело и уверенно ходил далеко в Ледовитый океан. 4 июля 1734 года из Архангельска для осмотра и описания побережья Ледовитого океана отправился на двух кочах один из отрядов Великой северной экспедиции под начальством лейтенантов Степана Муравьева и Михаила Павлова. Согласно "Высочайше утвержденных правил", местные жители были обязаны сообщать "до городов" о всех замеченных в море судах. А 3 сентября генерал-губернатор князь Щербатов прислал в Архангельскую контору над портом со своим адъютантом "холмогорца куростровской волости Василия Ломоносова", который объявил, что "в первых числах августа видел оба судна верстах в двухстах от Югорского шара". В. Д. Ломоносов, который находился тогда на острове Долгом, сообщил также, что трое суток после этого стоял "способный" ветер. Он провел на этом месте еще три недели, но судов больше не видел.

Из этого сообщения явствует, что В. Д. Ломоносов не только заходил на своем судне в устье Мезени, в Пустозерск, но бывал и значительно дальше, в Баренцовом море, притом довольно часто и во времена юности Михайлы.

Иногда им приходилось забираться далеко в Северный Ледовитый океан. Сам Ломоносов в одном из своих ученых трудов, говоря об искрах, "которые за кормой выскакивают" во время полярных плаваний, добавляет: "Многократно в Северном океане около 70 ширины (то-есть широты. - А. М.) я приметил, что оные искры круглы". По-видимому, это указание Ломоносова и относится к восточным районам Баренцова моря и Югорскому шару.

Плавания с отцом развили в юноше Ломоносове отвагу и неустрашимость, выносливость и находчивость, огромную физическую силу, уверенность в себе и наблюдательность. Он любил суровый север - ледяной ветер в лицо и непокорное море. Впоследствии в звучных стихах Ломоносов убежденно доказывал преимущества северной природы, которая бодрит и закаляет человека:

Опасен вихрей бег, но тишина страшнее, Что портит в жилах кровь, свирепых ядов злее, Лишает долгой зной здоровья и ума, А стужа в севере ничтожит вред сама...

Ломоносов глубоко понимал жизнь на море. Переживания помора, возвращающегося из долгого и тревожного плавания, много лет спустя нашли поэтическое отражение в одной из его од:

Когда по глубине неверной К неведомым брегам пловец Спешит по дальности безмерной; И не является конец; Прилежно смотрит птиц полеты, В воде и в воздухе приметы. И как уж томную главу На брег желанный полагает, В слезах от радости лобзает Песок и мягкую траву.

Трудные морские переходы не только физически закаляли Ломоносова, но и развивали его ум, обогатив его большим числом самых различных впечатлений.

Ломоносов изведал все уголки Белого моря, жил общей жизнью с поморами, узнал их труды и опасности, жадно прислушивался к их рассказам, встречался со множеством сильных и смелых людей, ходивших по морям, лесам и топям, сметливых и зорких, знающих повадки лесного зверя и морской птицы, бесстрашных охотников и зверобоев, опытных лоцманов и навигаторов, различавших малейшее изменение погоды и ветра и умевших провести любое судно через все мели и коварные встречные течения.

Он наблюдал жизнь малых народов севера - ненцев, комизырян и лопарей, сочувственно отзывался о них, встречался с ними и, повидимому, даже принимал участие в их празднествах и увеселениях. В 1761 году, опровергая неверные известия о северных народах, помещенные Вольтером в его "Истории Петра Великого", Ломоносов, указывая на слабосилие лопарей, "за тем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною почти рыбою", тут же замечает: "Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей". Далее он приводит и другие свои этнографические наблюдения: "Лопари отнюдь не черны и с финнами одного поколения, ровно как и с корелами и со многими сибирскими народами... Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают; однако, мне их видеть нагих случалось и белизне их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят - свою главную повседневную пищу".

Он видел разнообразные морские, речные и береговые промыслы и занятия, наблюдал кипучую торговую и промышленную жизнь обширного края, сберег в своей памяти множество сведений, которыми потом делился со своими современниками в научных и практических целях, или, как скупо сообщает академическая биография 1784 года, "рассказывал обстоятельства сих стран, о ловле китов и о других промыслах".

Ломоносов повсюду видел природные богатства нашего севера, скрытые не только в море, но и в недрах земли. Он видел залежи серой глины и точильного камня на Зимнем берегу Белого моря и "аспидные горы" на острове Кильдин. В своей книге "Первые основания металлургии" он вспоминает северные шиферы и сланцы, керетскую слюду, триостровские руды, иловые отложения на озере Лаче близ Каргополя, янтари, выбрасываемые морем у Чайской губы, находки мамонтовой кости в Пустозерске; называет Медвежий остров, "откуда чистое самородное серебро", хрустали "по Двине реке в Орлецах" (неподалеку от Курострова, за Вавчугой).

Он видел кусковую, молотую и щипанную слюду, которую везли по Двине или грузили в Архангельске, держал в руках тонкие мутно-прозрачные пластинки с зеленоватыми, желтыми и буро-красными отливами и перламутровыми отблесками на спайках и, вероятно, посещал выработки слюды, разбросанные по берегам Белого моря. Он сам говорит о себе, что задолго до того, как попал за границу, "на поморских солеварнях у Белого моря бывал многократно для выкупки соли к отцовским промыслам и имел уже довольное понятие о выварке".

Вероятно, Ломоносовы приплывали за солью в Нёноксу. Уже издали с моря был виден белый пар, растекающийся по небу, и верхушка построенной в 1727 году затейливой деревянной церкви о пяти шатрах. Верстах в шести от берега, за большим озером, где гнездится множество лебедей, в лощине на правом берегу реки Нёноксы, укрылись длинные и темные, пропитанные копотью и сыростью бревенчатые сараи - варницы. Здесь с давних времен вываривается самая лучшая соль во всем Поморье - "нёнокоцкая ключовка". Рассол поступает из скважин в землю и колодцы, которые назывались Великоместный, Паволочный и Смердинский. Варницы также имеют свое название - Кобелиха, Скоморошица, Коковинская и другие.

Каждая из них принадлежала компании владельцев, в числе которых были почти все северные монастыри. Отдельными долями в варницах владели черносошные крестьяне и посадские. Внутри варниц на камнях замурованы огромные четырехугольные котцы - "црены", служившие многим поколениям солеваров. К цренам подведены деревянные трубы, по которым подается рассол. На выварку пуда соли уходила примерно сажень дров. Всего одиннадцать нёнокоцких варниц вываривали в середине XVIII века до 130 тысяч пудов соли в год. Вываренную соль подсушивали на солнце и перевозили на карбасах через Нижнее озеро и речку Веховку к морю, где перегружали на отправляющиеся на промыслы поморские суда.

Молодой Ломоносов не упустил из внимания даже такой местный промысел, как ловля жемчуга, чем занимались в устьях небольших северных речек - Солзы на Летнем берегу, Варзуги и Поноя на Терском берегу и в районе Колы. Мелкозернистый синеватый жемчуг сверлился потом в Архангельске и шел на всевозможные "понизки", отделку женских северных нарядов.

В 1745 году, когда Правительствующий сенат прислал в Академию наук две ливонские жемчужины, найденные в Дерптском уезде, и затребовал сведения о способах ловли жемчуга, Ломоносов, составлявший об этом подробную докладную записку, не преминул упомянуть и о жемчужном промысле на своей родине: "Недалече от Колского острога в маленькой речке ловят жемчужные раковины в глубоких местах, где бродить нельзя, с небольших плотов, опускаясь вниз по речке на веревке, которую человек или два за конец держат с одного или с обоих берегов и вниз помалу опускают. Раковины, которые для светлости воды глубже сажени видеть можно, вынимают долгим шестиком, на конце расщепленным, увязивши раковину в рощеп острым краем".

Могучая северная природа и неустанный человеческий труд составили первые и самые яркие впечатления детства и юности Ломоносова. В нем рано пробудились острая наблюдательность и пытливость, нетерпеливое желание постичь и объяснить окружающий его мир. Еще мальчиком он научился подмечать многие замечательные явления природы, которые так ярко запечатлелись в его памяти, что спустя много лет он мог с поразительной точностью описать свои наблюдения в научных трудах.

Картины родного севера стоят перед его глазами всюду, где бы он потом ни был. Живая и точная зрительная память помогает ему потом привлекать эти видения детства для научных обобщений. В прибавлении к своей книге "Первые основания металлургии", вышедшей в 1763 году, Ломоносов сообщает, что еще студентом на чужбине, "проезжая гессенское ландграфство", приметил он равнину, поросшую мелким лесом, со множеством морских раковин, "в вохре соединенных". И тотчас же представились ему "многие отмелые берега Белого моря и Северного океана, когда они во время отливу наружу выходят". "Тут бугры скудные прозябанием, на песчаном горизонтальном поле, там голые каменные луды на равнине песчаного дна морского". И Ломоносов, сопоставив виденное, приходит к научному выводу, что эта чужеземная равнина, "по которой ныне люди ездят", некогда, в доисторические времена, была "дно морское".

Ломоносов видел северную природу во всем ее разнообразии - от лесных двинских берегов до полных дикого величия пейзажей Арктики. Постоянное общение с природой будило в нем сильное художественное чувство и беспокоило его острый разум. Его поражало медлительное, незаходящее солнце над хрустальной тишиной моря летом:

Достигло дневное до полночи светило, Но в глубине лица горящего не скрыло, Как пламенна гора казалось меж валов, И простирало блеск багровый из-за льдов. Среди пречудныя при ясном солнце ночи Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.

И его манил к себе нежный зеленоватый свет, таинственно озаряющий суровое северное небо, вздрагивающие и набегающие друг на друга светлые столбы, то вспыхивающие на горизонте, то повисающие неровной завесой посреди неба1. Спустя много лет с пытливой страстью, владевшей им с юности, Ломоносов спрашивает в звучных стихах:

1 (В 1948 году мне рассказывали на Двине предание, что будто бы, когда с осени разгоралось северное сияние, юноша Ломоносов выбегал из дому, ложился на спину и неотрывно смотрел на небо. А когда загадочный неземной свет потухал, Ломоносов долго оставался лежать на земле, как завороженный. Его надо было толкать и тормошить! чтобы заставить очнуться и прийти в себя.)

Что зыблет ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч Стремится от земли в зенит? С промыслов возвращались поздней осенью.

* * *

С промыслов возвращались поздней осенью.

Давно уже по-осеннему шумит море, ночи становятся все темнее, на улице все ненастней. По всем поморским селам с нетерпением ждут промышленников. Женщины молятся о "спопутных ветрах", гадают, смотрят, куда повернется умывающаяся на пороге кошка, даже сами выходят заговаривать "поветерье", бьют поленом по высокому шесту, па котором водружена "махавка", сажают на щепку таракана и спускают его с приговором: "Поди, таракан, на воду, подыми, таракан, севера"2. Ребятишки не слезают с колокольни, дежурят на крышах домов, высматривая далекие паруса. И когда появляются свои "матушки-лодейки", встречать промышленников сбегается стар и млад.

2 ( То есть: пошли попутного ветра с севера.)

"Выехавшего в Архангельск с трескового лова промышленника, - писал во второй половине XVIII века архангельский краевед Александр Фомин, - узнать можно, как говорится, без подписи. Они как с тучной паствы быки отличаются румяностью лица и полностью тела". Свежая и вкусная треска и в особенности тресковая печень, которою прямо объедаются поморы, напряженный труд на морском воздухе наливают их силой и здоровьем.

Выросший не по годам, крепкий, смелый и живой мальчик Ломоносов возвращался с промыслов вместе со всеми. Но никто не вышел встречать судно Ломоносовых.

По местному преданию, возвратившись из первого плавания, Михайло Ломоносов застал родную мать в жестокой горячке, от которой она скончалась через десять дней. Однако вероятнее, что она умерла годом раньше, и Михайло попал на отцовское судно уже сиротою.

Дом помора не мог оставаться без хозяйки. Василий Дорофеевич скоро женился второй раз на дочери крестьянина соседней Троицкой Ухтостровской волости, Федоре Михайловне Уской, но с нею прожил недолго. 14 июня 1724 года она умерла. Не прошло и четырех месяцев, как отец Ломоносова, воротившись с промыслов, вступил 11 октября 1724 года в третий брак, на этот раз со вдовою, как сказано в метрической записи, Ириною Семеновою, а по известиям, доставленным И. Лепехину, дочерью "вотчины Антониева Сийского монастыря, Николаевской Матигорской волости крестьянина Семена Корельского".

Сосватали их проворно. И не старая еще вдова, как видно, охотно пошла за самостоятельного и крепкого куростровца Ломоносова, который был на виду у всех двинян. По давнему обычаю, когда венчают в церкви вдовцов, "венцы" не держат над головами, а ставят на плечо. Так венчали и Ломоносова. Потом справляли свадьбу, на которой пировала вся деревня. Тяжело на душе было только у Михайлы.

Он не мог позабыть свою родную мать и часто посещал ее могилу на погосте, совсем неподалеку от дома. Окружающая среда толкала его искать утешения в религии. Но Ломоносов был своеволен и обладал беспокойным умом. Он не довольствовался готовыми ответами, которые давала ему церковь Мало того, он усомнился в самой церкви и стал упрямо искать своих собственных путей.

В ту пору по всему Поморью шла ожесточенная "пря" о правой и неправой вере, что само по себе должно было привлечь внимание впечатлительного и жадно прислушивавшегося ко всему подростка. И вот, как сообщает первая академическая биография Ломоносова, на "тринадцатом году младой его разум уловлен был раскольниками, так называемого толка беспоповщины: держался оного два года, но скоро познал, что заблуждает". Сведения эти можно считать достоверными. Вопрос о старообрядцах был больной и запретной темой в царской России. В официальной биографии Ломоносова, уже признанного первым поэтом России, без достаточных оснований об этом не было бы сказано ни одного слова.

Ломоносов пережил у себя на родине сложный душевный конфликт, вызванный как складывавшейся семейной обстановкой, так и совершавшейся в нем внутренней работой мысли Внешним выражением этого конфликта является сохранившаяся в исповедальных книгах Куростровского прихода за 1728 год запись, что "Василий Дорофеев, Ломоносов и жена его Ирина" явились, как и полагается, к исповеди и причастию, а "сын их Михайло" не сделал этого "по нерадению". Факт этот надо признать очень серьезным при том значении, какое имел этот обряд в крестьянской среде и какое придавалось ему государственной властью. Молодой Ломоносов впервые проявил в этом свою мятежную и непокорную натуру. Мы не знаем точно, как сложились отношения Ломоносова со старообрядцами, однако несомненно, что он получил возможность глубоко заглянуть в их быт и своеобразную культуру.

Старообрядцы были вокруг него повсюду. Ломоносов встречал их во время своих плаваний на Мезень и у себя на Курострове, где у староверов было свое особое кладбище. В старообрядчестве проявлялись, особенно на первых порах, элементы антифеодальной борьбы, народного протеста против все усиливающегося гнета крепостнического государства. После разгрома движения Степана Разина и Булавинского восстания старообрядчество становилось почти единственным прибежищем всех недовольных. Петровские реформы, проводившиеся "за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры"1, усилили сопротивление старообрядцев.

1 (И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года. 1938, стр. 3 )

Старообрядчество пустило глубокие корни на севере. Оно росло не только за счет местного, но и пришлого люда В укрытые за непроходимыми лесами скиты уходили крестьяне и солдаты, измученные бесконечными поборами, рекрутчиной, лихоимством властей и произволом помещиков.

Большую известность приобрел с конца XVII века староверческий скит, основанный братьями Андреем и Семеном Денисовыми на реке Выг, в Олонецком крае, и сыгравший заметную роль в хозяйственной и культурной жизни Беломорья. В короткий срок выговские "пустынножители" создали преуспевающую общину с монастырским уставом и широкой хозяйственной деятельностью. Они охотно принимали к себе всех, ищущих пристанища, не справляясь об их прошлом. Надо было только осенить себя "крестным знамением" двумя перстами да "принять послушание", то-есть согласиться работать без устали на "обитель".

Неоплаченный безответный труд "послушников" позволил быстро окрепнуть "обители". Начав с "толчей", на которых в неурожайные "зеленые годы" мололи древесную кору, чтобы подмешивать ее в пищу, выговцы постепенно обзавелись своими заправскими мельницами, кузницей, занялись гонкой смолы и дегтя, обработкой кож, построили "кудельный завод", на котором домашним способом изготовляли ткани, и даже устроили большую меднолитейную мастерскую. Они разрабатывали за десятки верст от монастыря пустующие земли, развели многочисленный скот, прокладывали дороги через гати и топкие места, завели собственные рыбные и зверобойные промыслы на Белом море. Наконец выговцы повели крупную торговлю хлебом, и не только снабжали им Беломорский север, но и взялись за доставку его в Петербург и притом на "новоманерных судах", согласно последним указам Петра I.

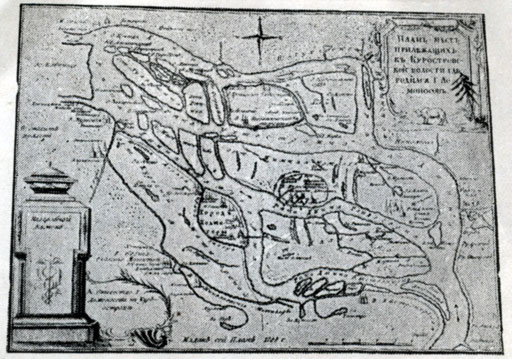

Место родины Ломоносова (с литографии XIX века).

Льготы, дарованные Петром, и успехи в "мирских делах" и торговле дали возможность окрепнуть выговской обители, превратившейся в целый городок. В разросшейся пустыни процветали различные ремесла: шитье шелком и золотом, резьба по дереву, финифтяное дело. В своих "медницах" выговцы отливали не только небольшие иконки, но и тяжелые кресты и "створы" с выпуклыми изображениями "двунадесятых праздников", а также застежки для книг, чернильницы, печати, пуговицы и пр. На отлитые предметы часто наводили чистую стекловидную финифть, расцвеченную черными и цветными точками. Чтобы обеспечить своих единоверцев иконами и богослужебными книгами, выговцы завели иконописные мастерские и устроили особые кельи, где "грамотницы и грамотники" усердно занимались перепиской старинных книг. Они выработали особое четкое и тщательное "поморское письмо", приближающееся по начертанию к печатным шрифтам XVI века. Из выговской пустыни расходились по всему Поморью книги в кожаных переплетах с медными застежками, украшенные тонкими цветными рисунками, выведенными на добротной бумаге.

Всей новой, стремительно развивавшейся культуре петровского государства выговские начетчики стремились противопоставить свою "образованность", для чего были способны учиться даже у ненавистных им "никониан". Андрей Денисов под видом "купца" обучался в Киевской академии "грамматическому и риторическому разуму", а его брат Семен изучил "пиитику и часть философии". Возвратившись в пустынь. Денисовы собрали вокруг себя искусных живописцев, знатоков церковного устава, древней истории и старинных распевов. Они стали готовить в своей среде искушенных начетчиков и полемистов. В глуши Заонежья возникла своеобразная старообрядческая школа, где изучали логику и риторику, составляли различные руководства и грамматики, в которых прославлялась "дражайшая премудрость" - "яко все злато пред нею песок малый и яко брение1 вменится пред нею серебро".

1 (Брение - распущенная глина, грязь (Словарь Даля).)

Выговская пустынь сыграла некоторую роль в распространении образования на севере. Но при этом необходимо подчеркнуть, что выговские "пустынножители" ставили перед собой крайне реакционные цели, ибо стремились, по их собственным словам, "весь народ возвратить к старинным временам, преданиям и обычаям". Здоровая энергия северного крестьянства, находившая выход в деятельности Выга, получала искаженное применение. Мятежные ревнители старины отстаивали исторически обреченное дело. Старообрядческая культура хотя и достигла довольно высокого уровня, однако оставалась целиком средневековой и схоластической. Она замкнулась в рамках старой феодальной культуры Московской Руси. И эти рамки еще сузились. В скитах царило страшное изуверство. Выговские писатели неустанно прославляли тех, что "за древлецерковное благочестие огнем скончалися", то-есть сожгли себя заживо. С "книжной премудростью" уживались невыносимая темнота, невежество и суеверие.

Сближение Ломоносова со старообрядцами возникло из его тяги к знанию, к ревниво оберегаемым книгам, которые, казалось, скрывают "неисчислимую премудрость". Но его постигло жестокое разочарование. Ломоносов скоро убедился, что все эти "сокровенные книги" не таят в себе ничего, что могло бы действительно ответить на волнующие его вопросы, что весь спор, все мученичество и ожесточение вызваны нелепым и слепым упорством из-за буквы и обрядовых мелочей, превращенных гонимыми и преследуемыми людьми в символ их "вечного спасения". Ломоносов, как Иван-царевич в сказке, пошел к старообрядцам за "живой водой", а нашел у них только темное мудрствование и закоренелую нетерпимость ко всякому движению мысли. Старообрядцы, по их собственным словам, ненавидели "мудрых философов, рассуждающих лица небесе и земли и звезд хвосты аршином измеряющих". А юному Ломоносову как раз хотелось измерять хвосты комет и разгадать тайну северного сияния.

Столкнувшись с затхлым и темным миром старообрядчества, Ломоносов неминуемо должен был отшатнуться от него. И у него на всю жизнь осталось чувство досады и личного раздражения, которое сквозит во всех его последующих отзывах о "раскольниках". В пору своей зрелости Ломоносов пишет злую сатиру "Гимн бороде", в которой ставит на одну доску старообрядцев и православное духовенство, то-есть всех представителей реакционного мировоззрения.

В этой сатире Ломоносов обнаруживает замечательное понимание исторической обстановки. Он осуждает и осмеивает суеверов, которые готовы сжечь себя ради "двуперстия" или ношения бороды, но он видит, и к чему приводят правительственные меры преследования этих темных и ожесточившихся людей. Он рисует яркую картину угнетения, бесправия и всевозможных злоупотреблений, возникающих в результате административного "искоренения раскола". Чиновники и начальники воинских команд превращают это дело в средство беззастенчивого грабежа и насилия над народом. Вот портрет такого бравого командира:

Лишь разгладит он усы, Смертной не боясь грозы, Скачут в пламень суеверы: Сколько с Оби и Печеры После них богатсто домой Достает он бородой.

Обо всем этом довольно наслышался Ломоносов в пору своей юности. Он с отвращением осудил мрачное изуверство, но не остался глух к воплям и стонам страждущего от всяческого произвола и гибнущего в глубокой темноте народа, в просвещении которого он потом видел задачу своей жизни. Однако мы решительно отвергаем довольно распространенное представление о большой роли северного старообрядчества в умственном формировании Ломоносова или в его жизненной судьбе1.

1 (Д. Д. Галанин в своей книге "М. В. Ломоносов как мировой гений русской культуры" (М., 1916) выдвинул гипотезу, что Ломоносов был лично знаком с Андреем Денисовым, который и подготовил весь уход его из дому, то-есть что выговцы снарядили его изучать московские науки в своих целях. А. Денисов поддерживал отношения с Феофаном Прокоповичем, это и помогло Ломоносову попасть в Московскую Академию, невзирая на принадлежность к податному сословию, и т. д. "Как бы то ни было, - пишет по этому поводу в своей известной биографии Ломоносова Г. Шторм, - дальнейшее всецело подтверждает это, - налицо были: общая заинтересованность, желание устроить чужую карьеру к пользе и славе родного края, то-есть местный областной (раскольничий) "патриотизм" (Г. Шторм. Ломоносов. М., 1933, стр. 20). В последнее время Д. С. Бабкин утверждает, что Ломоносов учился в школе на реке Выг и своей первоначальной книжной начитанностью обязан выговцам и что в своей позднейшей статье "О пользе книг церковных в Российском языке" он опирался "на филологические изыскания Андрея Денисова" (Д. Бабкин. Юношеские искания М. В. Ломоносова. "На рубеже". Петрозаводск, 1947, № 5, стр. 75). Однако все соображения авторов этой гипотезы ничем не подтверждаются )

Михайло Васильевич Ломоносов рос и формировался под могучим воздействием петровского времени.

Петра Великого хорошо знали на севере. Совсем еще не старые люди помнили, как 28 июля 1693 года, в пятницу, Петр I "объявился от Курострова" на семи стругах. Петр поразил северян своей кипучей энергией, простотой обращения, любовью к морю. Они привыкли видеть, как он в простом шкиперском платье толкался среди русских и иноземных лоцманов и матросов, жадно присматривался ко всему, пытливо расспрашивал об устройстве судов и обычаях на море, закладывал и спускал на воду первые русские корабли, толковал и пировал с Бажепиными на Вавчуге, где на крошечном (в две сажени шириной) островке накрывали для него стол и где он в 1702 году собственноручно посадил два кедра в память двух спущенных кораблей По местному преданию, бывая у Бажениных, Петр несколько раз пешком проходил через весь Куростров, направляясь в Холмогоры или из Холмогор.

В самой семье Ломоносовых хорошо помнили Петра. Умерший в 1727 году Лука Ломоносов должен был принимать участие во встрече и проводах Петра, как один из видных и зажиточных "мирских людей". Видал Петра и Василий Дорофеевич, и притом не только на Курострове, но, кажется, и в самом Архангельске. С его слов дошел до нас известный анекдот о холмогорских горшках. Однажды в Архангельске Петр увидал на Двине множество барок и других "сему подобных простых судов". Он справился, что это за суда и откуда они. Ему ответили, что это мужики из Холмогор везут разный товар на продажу в Архангельск. Петр пошел смотреть и стал переходить с одного судна на другое. Нечаянно под ним проломился трап, и он упал в баржу, нагруженную глиняными горшками "Горшечник, которому сие судно с грузом принадлежало, посмотрев на разбитой свой товар, почесал голову и с простоты сказал царю: - Батюшка, теперь я не много денег с рынка домой привезу. Сколько ты думал домой привезти? - спросил царь. - Да ежели б всё было благополучно, - продолжал мужик то бы алтын с 46 или бы и больше выручил". Петр дал холмогорцу червонец, чтобы он не пенял на него и не называл причиной своего несчастья. "Известие сие, - как пометил Якоб Штелип, собиравший устные рассказы о Петре, - было 1получено от профессора Ломоносова, уроженца Холмоюр, которому отец его, бывший тогда при сем случае, пересказывал".

1 (Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свет Якобом фон Штелиным. Издание третье. Москва 1789, стр. 177-179.)

От всей своей родни и односельчан Михайло Ломоносов наслышался много всяких рассказов о Негре. Всюду, где бы он ни был - плыл ли он по морю, ходил ли по улицам Архангельска или бродил по Курострову, - все напоминало о Петре, громко говорило об огромной созидательной работе, которая шла во всем крае. Появление Петра на севере всколыхнуло двинскую землю, наполнило ее деловым шумом и оживлением. Поморское крестьянство, в значительной своей массе, радостно встретило Петра. Поморам были близки и понятны его интересы и устремления. Они, пожалуй, меньше других крестьян крепостной России испытывали тяготы петровских преобразований и в то же время отчетливей видели и ощущали непосредственные выгоды от петровских реформ, быстрое развитие порта и судостроения и общий подъем хозяйственной и торговой жизни своего края.

Михайло Ломоносов принадлежал к той поморской среде, которая поддерживала Петра в его начинаниях и на которую Петр опирался в своей деятельности на севере.

Героическая личность Петра должна была неудержимо привлекать к себе воображение молодого помора. Смутное, но горячее стремление к какой-то большой деятельности рано поселилось в его неукротимом сердце. Он гордился родным севером и мечтал стать участником славных дел своего народа. Петр Великий пробудил и призвал к новой жизни юношу Ломоносова, И он прекрасно понимал, что именно петровские преобразования определили и его жизненный путь. И не случайно, конечно, свою короткую надпись к статус Петра (1750) Ломоносов оканчивает такими искренними словами:

Коль много есть ему обязанных сердец!

* * *

В 1711 году Петр I пожаловал Федора Баженина чином экипажмейстера Архангельского адмиралтейства. С той поры до самой смерти (1726) Федор Баженин прожил в Соломбале, а управление верфями и обширным хозяйством перешло к его брату Осипу, никуда не отлучавшемуся из Вавчуги.

После смерти Осипа Баженина (в 1723 году) в дело вступила родная дочь Осипа Анисья Евреинова, которая достроила незаконченные два галиота и уже в августе 1724 года доносила, что "оба галиота со всеми припасами и людьми отпущены на Грумант для звериного промысла". Сохранилось и описание Вавчугской верфи, составленное в это время. Из него видно, что вся река Вавчуга находилась у устья в общем владении Осипа и Федора Бажениных, так что ворот, которым подымали лес, остался и после смерти Осипа общим. На левом берегу стояла пильная мельница, оставшаяся после Осипа, на правом - его брата Федора. Все постройки на верфи были сосновые, и некоторые весьма значительных размеров.

Ломоносову приходилось множество раз бывать на Вавчугских верфях. Настойчивый стук молотков и веселое жужжание пильных мельниц радостно отзывались в его сердце.

Ломоносов рос и развивался в кругу самых разнообразных ремесленных и технических интересов. На двинских островах жили и работали гончары, шорники, бондари, каменотесы, кузнецы, судостроители. Быстрокурье славилось своими колесниками и санниками, Ровдина гора - "купорами" (бондарями), Куростров - резчиками по кости.

Мы полагаем, что Ломоносов выучился грамоте не столь рано, как уверяют некоторые биографы (А. Грандилевский и другие), полагающие, что он научился читать еще от матери. Предположение, что Елена Сивкова была грамотна и даже "обладала начитанностью", маловероятно, так как грамотность женщин в среде северного духовенства, как и среди крестьян, была чрезвычайно редким явлением. В доставленной в 1788 году Степаном Кочиевым записке сказано, что Михайло Васильевич, "не учась еще российской грамоте, ходил неоднократно за море". И далее сообщает о юноше Ломоносове: "как пришел он с моря (по внешнему виду) уже взрослый, вознамерился учиться российской грамоте, и обучал его оной той же Куростровской волости крестьянин Иван Шубной, отец Федоту Ивановичу Шубному, который ныне при Академии Художеств". Известие это, опубликованное при жизни земляка Ломоносова, скульптора Федота Шубина, а возможно, и полученное от него самого, по-видимому, достоверно, хотя Иван Афанасьевич Шубной был всего лет на семь старше Ломоносова и по некоторым отзывам не особенный грамотей.

Другим его наставником был местный дьячок Семен Никитич Сабельников, который был одним из лучших учеников подьяческой и певческой школы при холмогорском архиерейском доме. Обучение грамоте началось с Псалтири и Часослова и шло весьма успешно. По преданию, возможно более позднему, дьячок, обучавший Ломоносова, скоро пал в ноги своему ученику и смиренно повинился, что обучать его больше не разумеет.

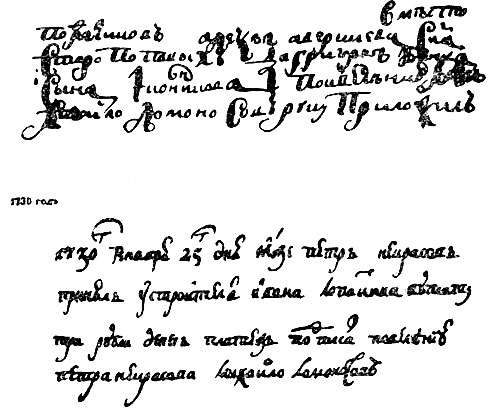

Односельчане обращались теперь к молодому грамотею, когда надо было подписать какую-либо бумагу Сохранилась подрядная запись (договор) на постройку куростровской церкви от 4 февраля 1726 года, на которой "Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева сына Старопоповых да Григория Иванова сына Иконникова, по их велению Михайло Ломоносов руку приложил". В этой подписи четырнадцатилетнего Ломоносова нет ни единой орфографической ошибки, хотя почерк не приобрел еще твердости и законченности. Сохранилась и другая расписка Ломоносова, за подрядчика Петра Некрасова, получившего 25 января 1730 года у выборного из прихожан "строителя" Ивана Лопаткина "в уплату три рубли денег".

Постигнув грамоту, Ломоносов стал усердно разыскивать книги. Русская северная деревня оказалась книгами не скудна Жаждущий чтения Ломоносов скоро разузнал, какие книги находятся у каждого из его соседей. Особенно привлекала его семья зажиточного помора Христофора Дудина, обладавшая целой библиотекой. Здесь, как сообща его академическая биография о Ломоносове, "увидел он в первый раз не духовные книги. То были старинная славянская грамматика, напечатанная в Петербурге, в царствование Петра Великого для навигатских учеников. Неотступные и усиленные просьбы, чтоб старик Дудин ссудил его ими на несколько дней, оставалися всегда тщетными. Отрок, пылающий ревностию к учению, долгое время умышленно угождал трем стариковым сыновьям, довел их до того, что выдали они ему сии книги От сего самого времени не расставался он с ними никогда, носил везде с собою и, непрестанно читая, вытвердил наизусть. Сам он потом называл их вратами своей учености" Случилось это, надо полагать, только после смерти Христофора Дудина, скончавшегося 12 июля 1724 года.

Славянская грамматика Мелетия Смотрицкого (1578 1633), изданная в первый раз в Евю близ Вильно в 1618 году и напечатанная в 1648 году в Москве, была написана невразумительным языком. Для ее преодоления требовалось много терпения и даже отваги. Постичь по ней "известное художество глаголати и писати учащее" было мудрено. "Что есть ударение гласа?" - мог прочесть Ломоносов и ломать голову над ответом: "Есмь речений просодиею верхней знаменование". Или: "Что есть словес препинание?" "Есть речи, и начертанием различных в строце знамен, разделение". Но разобраться все же было можно И это была серьезная книга, содержащая, между прочим, и правила, как "метром или мерою количества стихи слагати."

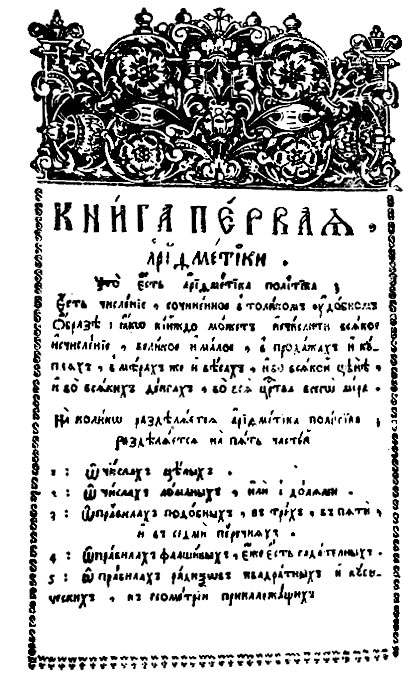

Другая книга всецело завладела вниманием Ломоносова. Она тоже была отпечатана старым церковно-славянским шрифтом, украшена аллегорическими рисунками и носила название: "Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная и во едино собрана и на две книги разделена... в богоспасаемом царствующем великом граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков, и всякого чина и возраста людей на свет произведена". Внизу, в рамке, окружавшей заглавие, мелкими, едва приметными буквами было напечатано: "Сочинена сия книга чрез труды Леонтия Магницкого". Издана книга была в 1703 году.

Ранние подписи Ломоносова, сделанные на его родине (1726 и 1730)

Страница из 'Арифметики' Л. Магницкого

В предисловии Магницкий (1669-1739 или 1742) славит Петра, который "обрел кораблям свободный бег" и создал грозный русский флот "врагам нашим вельми губно". Магницкий говорит, что он внес в свой труд "из морских книг, что возмог", и что всякий, кто "хотяй быти морской пловец, навигатор или гребец", найдет в ней для себя пользу. Привлекая в свою книгу разнообразный материал, Магницкий пользовался сложившейся издавна на Руси терминологией, задачами из старинных рукописных сборников, использовал народный технический опыт в области землемерия и практической геометрии Магницкий заботился о том, чтобы его книга была понятна без наставника, лишь бы читатель был настойчив и прилежен:

И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк

может учить,

Зане разум весь собрал в чин природно русский,

а не немчин.

Магницкий стремился сделать свою книгу как можно доступней и занимательней. Он внес в нее много затейливых и замысловатых задач, развивающих смекалку и математическое мышление. Среди них была и такая задача:

"Некий человек продаде коня за 156 рублев, раскаявся же купец нача отдавати продавцу глаголя: яко несть мне лепо взяти с сицеваго (такового) коня недостойного таковыя высокия цены. Продавец же предложи ему и ну куплю глаголя, аще ти мнится велика цена сему коню быти, убо купи токмо гвоздие их же сей конь имать в подкопах своих ног, коня же возьми за тою куплею в дар себе. А гвоздей во всяком подкове по шести и за един гвоздь даждь ми едину полушку, за другой же две полушки, а за третий копейку, и тако все гвозди купи. Купец же, видя столь малу цену и коня хотя в дар себе взяти, обещася тако цену ему платити, чая не больше 10 рублев за гвоздие дати. И ведательно есть: коликом купец проторговался?"

Книга Магницкого отличалась свежестью и последовательностью изложения. Каждое новое правило начиналось у Магницкого с простого, чаще всего житейского примера, затем уже давалась его общая формулировка, после чего следовало много разнообразных задач, почти всегда имеющих то или Другое практическое применение. Кроме того, к каждому действию прилагалось правило проверки - "поверение". Изложив действия с целыми числами, Магницкий, прежде чем перейти к дробям, или, как он называл их, "ломаным числам", помещает большую главу, содержащую разные исторические сведения о мерах и денежных единицах в древности и в новое время у разных народов, а также различные сведения, полезные в торговом деле и технике. Арифметика Магницкого отразила прогрессивные начала петровского времени. Магницкому удалось превратить свою книгу в своеобразную энциклопедию математических знаний, крайне необходимых для удовлетворения практических потребностей стремительно развивающегося Русского государства.

В главе "О прикладах, потребных к гражданству" Магницкий сообщает практические сведения по механике и строительному искусству и закладывает основы технической грамоты: здесь можно было найти способы определения высоты стен, глубины колодцев, расхода свинца, чтобы "пульки лить", задачу рассчитать, "в каковых либо часах или во иных махинах" зубчатые колеса, так чтобы числу оборотов одного соответствовало число оборотов другого, и т. д.

Особенное внимание Магницкий уделял морскому делу, поместив в своей книге целый ряд специальных статей, где приводит правила, как определить положение меридиана, широты места, или, как он говорит, "возвышения поля" (полюса), точек восхода и захода солнца, вычисления наибольшей высоты прилива и т. п. Ценность книги увеличивается приложенными к ней таблицами, необходимыми для различных вычислений, связанных с навигацией.

Леонтию Магницкому удалось создать оригинальную книгу, на которой воспитывались целые поколения математически образованных русских людей, техников, мореплавателей и ученых.

В то же время "Арифметика" Магницкого не являлась сводом прикладных знаний и не была простым справочником для практических нужд. Она прежде всего явилась широким общеобразовательным курсом, сочетавшим глубокую теоретическую подготовку с постоянной оглядкой на практику. В своей книге Магницкий указывает, что математика занимается не только исследованием "наручных нам вещей", то-есть доступных опыту, но и таких, которые "токмо уму нашему подлежат", но служат надежным путем для "приятия множайших наук".

"Арифметика" Магницкого уже на родине открыла Ломоносову такие знания, которые не вытекали из непосредственного опыта. Она познакомила его с математическим обобщением, пробудила в нем стремление к постижению закономерностей природы посредством математики, указала на меру. число и вес как основу познания вещей.

Несомненно, что литературные и художественные интересы Ломоносова также в значительной мере определялись на его северной родине. "И как по случаю попалася ему Псалтирь, преложенная в стихи Симеоном Полодким, то, читав оную многократно, так пристрастился к стихам, что получил желание обучаться сему искусству", - писал о Ломоносове Н. И Новиков в 1772 году.

"Псалтирь" Полоцкого (1629-1680) вышла в Москве в 1680 году. Книга была хорошо отпечатана и украшена большой гравюрой на меди (по рисунку Сим. Ушакова), изображающей псалмопевца Давида в храме. У ног его лира. Два воина с алебардами подчеркивают глубину храмовой перспективы. За колоннами открывается небо и далекий город. На аналое Псалтирь, раскрытая на первом псалме. Эта "Рифмогворная Псалтирь" пришлась по вкусу старинным русским книжникам и получила большое распространение.

А в предисловии Симеон Полоцкий обращался к читателю о такими словами:

Не слушай буих и ненаказанных, В тьме невежества злобой связанных, ...Но буди правый писаний читатель, Не слов ловитель, но ума искатель.

По "Псалтири" Симеона Полоцкого Ломоносов впервые познакомился с книжной поэзией, получил представление о рифме и стихотворной речи, тем более наглядное, что ему была хорошо знакома богослужебная Псалтирь. С удивлением должен был он увидеть, как почти одни и те же слова укладываются в стихи, становятся мерной речью В Псалтири, которую он сам "расстоновочно и внятно" читал нараспев на клиросе, было сказано: "Блажен муж иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе".

А у Симеона Полоцкого он прочел:

Блажен муж, иже во злых совет не вхождаше, Ниже на путях грешных человек стояше; Ниже на седалищах восхоте седети Тех, иже не желают блага разумети.

Стихи эти были написаны по старой силлабической системе, основанной на равенстве числа слогов в строке.

Почти через тридцать лет этот же псалом переложил сам Ломоносов уже новым, русским стихом, создателем которого и суждено было стать "ума искателю" из Холмогор.

Чем шире становился умственный горизонт Ломоносова, чем больше он всего видел и узнавал, тем безотрадней казалась ему окружающая жизнь и беспокойней на сердце. Дома ему скоро житья не стало. Его страсть к книгам вызвала озлобление его последней мачехи, которая постоянно попрекала упрямого и своевольного подростка. И спустя много лет в письме к И. И. Шувалову (31 мая 1753 года) Ломоносов с горечью вспоминает "злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах, и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы".

Жизнь в родном доме становилась для Ломоносова невыносимой. Добродушный и стареющий год от году Василий Дорофеевич во всем слушался жены. Но он хорошо видел, что в семье неладно, и по-своему решил остепенить сына. С. Кочнев сообщает, что когда Ломоносов "подрос близ двадцати лет, то в одно время отец его сговорил было в Коле у не подлого человека взять за него дочерь, однако он тут жениться не похотел, притворил себе болезнь, и потому того совершено не было".

Решение уйти из дому давно и настойчиво созревало в нем. Но он ждал и раздумывал Он не просто собирался бежать без оглядки от попреков и унижений. Он твердо решил найти свой путь в жизни и приобрести знания, к которым стремился со всей страстью юности. Он толковал с бывалыми людьми и разведывал, где можно учиться.

У себя на родине Ломоносов приобрел разнообразные и немалые познания, но школьного обучения ему так и не привелось узнать. Высказываемое иногда в литературе о Ломоносове предположение, что он мог обучаться в "словесной школе" при Холмогорском архиерейском доме, лишено всякого основания. Школа эта была устроена в 1723 году для подготовки церковнослужителей. В нее принимали только священнических и причетнических детей, и Ломоносов попасть в нее не мог. Скрыть свое происхождение в Холмогорах он, разумеется, никак не мог. Да и учиться ему в этой школе было нечему. В ней преподавались только славянская грамматика, . церковный устав, чтение и пение. Единственным учителем был иеромонах Виктор, родом из Украины, Только в 1730 году в школе было введено преподавание начальных основ латинского и греческого языков по примеру низших классов московской Славяно-греко-латинской Академии.

Тогда же в Холмогоры прибыли два новых учителя: Лаврентий Волох и Иван Картопольский. Последний, судя по фамилии, был природный северянин. В 1717 году Иван Каргопольский вместе с двумя своими товарищами, как и он, воспитанниками московской Славяно-греко-латинской Академии, Тарасием Поениковым и Иваном Горлицким, по воле Петра I был отправлен "для лучшего обучения во Францию", в Париж, где пробыл пять лет, слушая лекции по философии и другим наукам в знаменитой Сорбонне, и получил аттестат. В 1723 году "парижские студенты" возвратились в Россию и были отосланы в распоряжение Синода, где их "свидетельствовали в науках", поручив перевод с латинского языка После этого они года два еще не могли получить работы, пока Посникова не приняли учителем в низшие: классы Славяно-греко-латинской Академии, а Горлицкий устроился переводчиком в только что открывшуюся Петербургскую Академию наук, после того как преподнес Екатерине I составленную им грамматику французского языка. Каргопольский же, промыкавшись еще несколько лет на "иждивении" Московской синодальной конторы, получил, наконец, назначение учителем в Холмогоры. Здесь он не ужился с архиереями и скоро потерял место.

Этот беспокойный человек, долго скитавшийся по свету, не мог не привлечь к себе внимания Ломоносова, жадно тянувшегося к знанию и "ученым людям". Да и сам Каргопольский, попав в Холмогоры, должен был заметить талантливого юношу. Надо полагать, что именно от него Ломоносов и разузнал все подробности о Московской Академии, где тот учился и где был учителем его близкий друг и товарищ Тарасий Посников.

Академическая биография 1784 года сообщает, что Ломоносов еще от своего учителя-дьячка слышал, что "для приобретения большего знания и учености требуется знать язык латинский, а сему не инде можно научиться, как в Москве, Киеве или Петербурге, что в сих только городах довольно книг на том языке. Долгое время питал он в себе желание убежать в которой-нибудь из сказанных городов, чтоб вдаться там наукам. Нетерпеливо ожидал удобного случая". Случай этот представился в самом конце 1730 года. Ломоносов задумал уйти ночью с караваном мерзлой рыбы, направлявшимся в Москву. "Всячески скрывая свое намерение, по утру смотрел он, как будто из любопытства, на выезд сего каравана. Следующей ночью, когда все в доме отца его спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался он за оным вслед (не позабыв взять с собою любезных своих книг, составляющих тогда всю его библиотеку - грамматику и арифметику). На третий день настиг его в семидесяти уже верстах. Караванный приказчик не хотел взять его с собой, но убежден был просьбою и слезами, чтоб дал посмотреть Москву, наконец, согласился".

У нас нет оснований не доверять этому известию. Правда, теперь мы знаем, что Ломоносов имел на руках паспорт, выданный 9 декабря 1730 года холмогорской воеводской канцелярией, и что в волостной книге Курострова сохранилось поручительство за него в уплате подушных денег, где сказано, что "отпущен Михайло Васильевич Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца пред будущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев росписался.1"

1 (Куростровец Иван Банев был хорошо известен воеводской канцелярии. Он хаживал в Холмогоры за гербовой бумагой (1728), подносил воеводе и приказным различные подарки от волости и т. д. ("Архангельские Губернские Ведомости", 1870, № 88 и 89).)

Паспорт Ломоносов получил, по-видимому, не сразу и с большим трудом, "не явным образом", как подчеркивает Степан Кочнев, а "посредством управляющего тогда в Холмогорах земские дела Ивана Васильевича Милюкова", и с этим паспортом, "выпросив у соседа своего Фомы Шубного китаечное полукафтанье и заимообразно три рубля денег, не сказав своим домашним, ушел в путь".

Эти новые материалы говорят лишь о том, что Ломоносов не ушел из дому очертя голову, что он осторожно обошел все юридические препятствия на своем пути. Он понимал, что в Москву нельзя прийти беспаспортным бродягой, - за это били кнутом. Он чувствовал, что уходит надолго, если не навсегда, а брал паспорт на зиму "к Москве" да на лето "к морю", куда он и без того хаживал с отцом. Замышляя необыкновенное, Ломоносов придавал делу видимость обычного.

И вряд ли он посвятил всех, кто ему помогал, в свои подлинные намерения. Меньше всего понимал его стремления отец. Ломоносов, вероятно, не раз пробовал отпроситься, падал в ноги, просил благословения, может быть, даже склонял отца пойти ему навстречу, но так ничего и не добился окончательно. Ибо иначе Ломоносов не нуждался бы в поддержке односельчан и посадских, принявших в нем такое деятельное участие, так что даже имена их сохранились в памяти через десятилетия. Мы знаем, что, собираясь в далекий путь, Ломоносов трезво запасся деньгами, которые ему поверил в долг его сосед Вряд ли понадобились бы ему эти деньги, ежели бы его и впрямь снаряжал отец - "прожиточный" по тем временам человек, который не мог бы отпустить единственного сына в Москву, не снабдив его всем необходимым, если бы он отправлялся в дальнюю дорогу с его ведома. Наконец сам Ломоносов говорит о себе, что он ушел из дому в Спасские школы.

Мы не знаем, какие внешние препятствия и внутренние колебания пришлось преодолеть Ломоносову. Как бы заранее ни был им продуман план такого дела, самый последний шаг приходит как внезапность, как последнее бесповоротное решение. Две рубашки, две книги и волнение юности - это не придуманные детали.

Ломоносов не сразу добрался до Москвы. По пути он задержался ненадолго в Антониевом Сийском монастыре, где пономарствовал. Здесь он заложил мужику-емчанину (из Емец) полукафтанье и, наконец, "ушел оттоле в Москву", пробираясь с рыбными обозами.

Упрямо покачивали головами обиндевевшие лошади Проваливаясь в глубокий снег, шел краем дороги светлоглазый, большой и бесстрашный юноша с неукротимым и обветренным лицом.

|

ПОИСК:

|

© NPLIT.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'