Орудия для обработки почвы

Древнейшее и основное орудие для обработки почвы - плуг. Анализ данных по сельскохозяйственному машиностроению в России и в других странах показывает, что почвообрабатывающие орудия занимали первое место среди других машин [7].

Первоначально плуг служил для рыхления почвы без оборота пласта. Вспашка таким плугом перестала удовлетворять возросшие требования к обработке почвы. Перед конструкторами встала задача создания орудия, которое бы хорошо подрезало пласт почвы и оборачивало его так, чтобы растительные остатки ложились на дно борозды. У плуга появился лемех для подрезания пласта почвы снизу, черенковый нож или чересло для подрезания пласта в вертикальной плоскости и отвал для его оборота и крошения пласта. Старинная цельно-деревянная конструкция плуга с плоским деревянным отвалом, требовавшая значительных усилий для приведения в движение, не соответствовала новым условиям ни по производительности, ни по качеству работы.

В результате усилий многих изобретателей и конструкторов была выработана общая схема плуга. В Западной Европе образцом стал брабантский плуг с вогнутым отвалом. В Англии этот плуг был преобразован в росзерхемский, ставший прототипом плугов Смаля, которые получили широкое распространение в Англии и других европейских странах.

В России, несмотря на значительную отсталость промышленности, развитие плугостроения шло самостоятельным путем и было направлено на создание легкого одноконного крестьянского плуга для средней и северной полосы страны, который был бы дешев по стоимости и надежен в работе.

Большую работу по созданию плугов выполнил А. Г. Павлов, организовавший в 1880 г. в г. Гжатске Смоленской губернии мастерскую по производству сельскохозяйственных машин, главным образом почвообрабатывающих. В 1882 г. на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве он выставил три беспередковых одноконных плуга. Они резко выделялись среди других плугов тщательностью изготовления [2]. Позднее Павлов создал оригинальную конструкцию одноконного крестьянского плуга, получившего большое распространение в России.

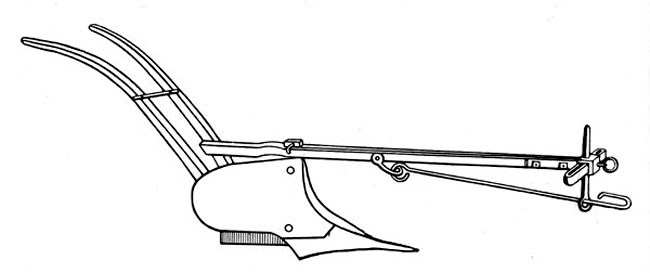

93. Плуг-рухадло, изготовлявшийся в мастерских В. Васильчикова

Оригинальный плуг сконструировал В. И. Васильчиков (рис. 93). Впервые выставленный в 1870 г. на Всероссийской мануфактурной выставке в Петербурге [8] плуг имел рухадловый (цилиндрический) отвал значительной высоты, размещенный на раме таким образом, что при вспашке жнивья не забивался. У плуга была полевая доска с выступающим лезвием, взамен ножа. Простая регулировка глубины вспашки работала надежно. Этот плуг изготовлялся в мастерской Трубетчинской экономии Лебедянского уезда Тамбовской губернии и послужил образцом для других мастерских и кустарей. Плуг Васильчикова был распространен в Воронежской, Тамбовской и Орловской губерниях.

Над созданием конструкций отечественных плугов работал и профессор Ново-Александровского института сельского хозяйства и лесоводства А. Зелинский. Его плуги, так называемые пулавские, имели деревянные грядили и рукоятки, чугунные стойки и отвалы, железные лемеха и снабжались простым и надежным регулятором глубины вспашки.

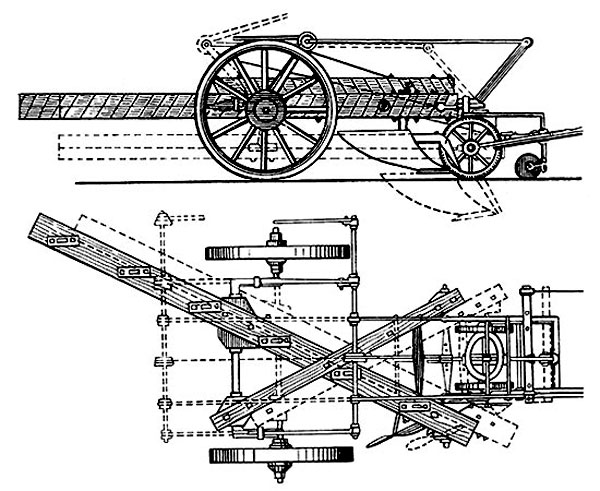

94. Многокорпусный плуг В. Христофорова

Удачная конструкция пятикорпусного плуга с плоской дубовой рамой разработана в 1871 г. В. Христофоровым (рис. 94). Плуг получил название "землеобработник" и имел два съемных корпуса. Форма поверхности овалов - полувинтовая. В докладе комиссии, проводившей испытания плугов, отмечалось: "Агрономы и механики Англии, Франции и Германии отдали должную дань г. Христофорову за его изобретение. В Англии нашли "землеобработник" выше парового плуга Фаулера. Все присутствующие на пробе эксперты и хозяева единогласно признали, что работы, производимые этим орудием, - верх совершенства" [2].

Плуг Христофорова - предшественник тракторных многокорпусных плугов с плоской рамой.

Русский плугостроитель И. Ген, занимавшийся изготовлением плугов с 1854 г. в Одессе, разработал в 1875 г. конструкцию улучшенного, так называемого колонистского плуга. Характерные особенности его - широкий, почти плоский лемех и весьма высокий, слабовогнутый и слегка закрученный (полувинтовой) железный отвал. Стойка плуга железная и скреплена с грядилем винтом, служащим одновременно регулятором глубины пахоты. Нож прикреплен к грядилю с правой стороны, вследствие чего корни растений, поднимаясь по ножу, сдвигаются оборачиваемым пластом непосредственно в борозду, что исключает забивание плуга.

Плуги, сконструированные Геном, впоследствии выпускали иностранные фирмы под маркой колонистского, а британская фирма бр. Говард назвала его англо-болгарским. Некоторые отечественные заводы (например Мальцевского торгово-промышленного товарищества в с. Людинове Калужской губернии) скопировали этот так называемый англо-болгарский плуг и выпустили его в значительных количествах. Так русская конструкция плуга приобрела на своей родине новое имя и получила большое распространение.

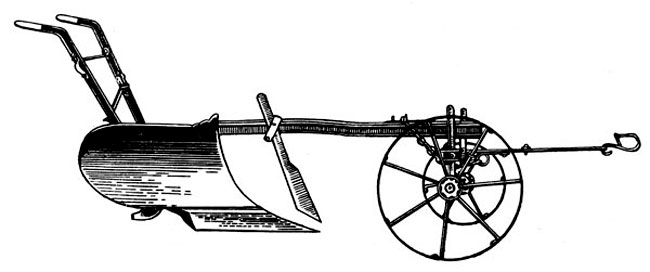

В эти же годы кроме колонистского И. Ген создал еще специальный плуг для степных зон России с широкими полувинтовыми и комбинированными отвалами, что давало возможность успешно применять его на тяжелых почвах (рис. 95). Глубина пахоты при этом достигала 18 см. Для работы с плугом требовались 2-3 лошади или пара волов.

95. Цельнометаллический новороссийский плуг (80-е годы XIX в.)

Русское плугостроение развивалось в трудных условиях конкуренции со специализированными немецкими и английскими фирмами. Поэтому отечественное плугостроение вынуждено было давать дешевые и надежные плуги, на которых долгое время ставились некоторые детали из дерева.

Громадное распространение крестьянского и колонистского плугов (особенно последнего) побудило большинство германских и английских заводов организовать их производство специально для ввоза в Россию.

В дальнейшем наряду с созданием многокорпусных, оборотных и других типов плугов был выработан ряд новых орудий, предназначенных для междурядной обработки почвы, углубления вспашки, окучивания и т. п. Среди этих конструкций много оригинальных типов создано русскими плутостроителями.

Бороны применялись самой простой конструкции и состояли из деревянной рамы с продольными и поперечными брусьями, в местах пересечения которых укреплялись металлические зубья. Имелись и усовершенствованные бороны. Например, агроном Р. Циховский создал в 1873 г борону-экстирпатор на четырехколесном ходу. Она предназначалась для вычесывания корневищ сорных трав, например пырея. Сеялки в рассматриваемый период применялись лишь в наиболее крупных помещичьих хозяйствах. Значительную работу по созданию отечественных конструкций сеялок выполнили агрономы Ф. Майер и И. Ф. Гриневицкий.

Рядовая одноконная сеялка, созданная Ф. Майером, имела ячеистый высевающий аппарат и семяпроводы, изготовленные из листового железа Передача на высевающий аппарат осуществлялась от ходового колеса с помощью зубчатых колес. Сеялка снабжалась приспособлением для регулировки количества высеваемых семян.

Сеялка Гриневицкого была разбросной. Ее выпускали несколько мастерских.

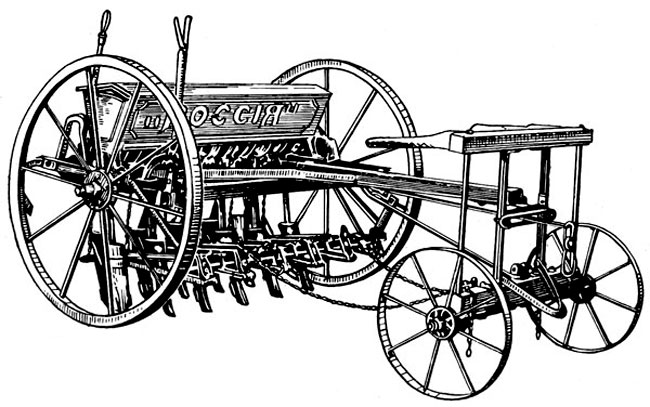

96. Одиннадцатирядная зерновая анкерная сеялка 'Россия' (1895)

В конце XIX в. значительное распространение получила отечественная одиннадцатирядная анкерная сеялка "Россия" (рис. 96), выпускаемая заводом бр. Эльворти в Елизаветграде. Она была снабжена оригинальными сошниками, улучшенным катушечным высевающим аппаратом оригинальным устройством для погружения сошников в почву. Сеялка неоднократно отмечалась высокими наградами на выставках и конкурсных испытаниях за равномерность высева и за хорошую заделку семян. Сеялки выпускали харьковский завод Гельферих-Саде ("крестьянка"), Брянский паровозостроительный завод ("верная") и др.

|

ПОИСК:

|

© NPLIT.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'