XIV. Явление Венеры на Солнце

"Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна".М. В. Ломоносов.

В 1757 году был пойман беглый солдат Кронштадтского гарнизонного полка Алексей Андреев. В Канцелярии тайных розыскных дел он поведал удивительнейшую историю. В 1740 году, еще при блаженной памяти государыне Анне Иоанновне, он однажды заснул в пьяном виде, а пробудившись, открыл, что у него украли казенный кафтан. Солдата ждала беда, и он пришел в крайнее отчаяние. В отчаянии он и воскликнул, что готов предаться самому дьяволу, лишь бы он помог выкупить кафтан. И тут перед ним предстал степенный крестьянин, назвался дьяволом и вручил два рубля. Андреев купил на Морском рынке кафтан, выпутался из беды и с тех пор перестал ходить в церковь и снял с себя крест. В 1755 году он бежал из полка и на болоте у Невского монастыря встретился все с тем же "крестьянином", который попросил у солдата за давнишние два рубля "рукописанья". Но мужественный солдат в том ему отказал, хотя дьявол в крестьянском платье и посулил ему, что за ослушание его скоро словят и "накажут шпицрутенами. Вот он и попался.

В канцелярии были озадачены. Дело достигло слуха двора и Синода. За побег надо было, конечно, жестоко наказать. Но то, что солдат устоял пред кознями дьявола, тоже заслуживало внимания. Кроме того, нехорошо, если предсказание дьявола сбудется. Дьявола решили посрамить. К изъявившему горячее раскаяние солдату был приставлен ученый богослов Сергей Коноплев, который и вел с "отступником" назидательные беседы. Наконец Андреев принес в Петропавловском соборе публичное покаяние и, по "утверждению в доброй жизни", был отослан на место службы, невидимому, без особого наказания.

Елизавета была набожна. Религия играла очень большую роль в ее жизни. Она предавалась ей с той же безудержной страстью, как и придворным увеселениям. Она молилась до обмороков и танцевала до упаду. Едва переодевшись после бала, она бежала к заутрене, а после торжественной "всенощной" могла провеселиться до утра. Ее домовые церкви не отличались по своему убранству от придворных зал.

Позолоченные колонны иконостасов были увиты резными гирляндами цветов. Улыбающиеся ангелы напоминали купидонов. Сиреневый дым ладана струился над роем огоньков, дрожащих над разноцветными свечами. Гремел хор сладкогласных украинских певчих, состоявший из ста двадцати человек. Елизавета сама становилась на клирос и певала с ними; для нее были написаны великолепные ноты, в которых слова означены золотом. Чтобы не нарушалось "благолепие", Елизавета в январе 1744 года распорядилась накладывать цепи с ящиками на тех, кто осмеливался болтать во время богослужения. Но цепи эти сделаны "для знатных чинов медные вызолоченные, для посредственных белые лужены, а для прочих чинов простые железные".

Елизавета Петровна часто отправлялась "на богомолье", причем давала обет итти пешком. Тучная и задыхающаяся на каждом шагу, она скоро уставала и возвращалась в карете обратно, чтобы на другой день продолжать паломничество с того места, на котором остановилась. Таким образом, путь от Москвы до Троицкой лавры отнимал у нее два месяца. На дороге повсюду разбивали роскошные шатры и палатки, гремела музыка, и странствование на богомолье неизменно превращалось в веселый пикник. Но при всем том Елизавета была до фанатизма предана православию и строго придерживалась мелочной обрядности. Она ревностно соблюдала посты, отказываясь на долгое время не только от мяса и рыбы, но и от молочного. Постничая, она питалась одним вареньем, запивая его квасом, чем приводила в отчаяние лечивших ее медиков.

На православное духовенство сыпались всевозможные милости и подарки. Грубый, но льстивый духовник Елизаветы Лубянский, участник дворцового переворота, любил лошадей и держал целый конский завод. Елизавета дарила ему одно поместье за другим, так что к концу ее царствования Лубянскому принадлежал почти весь левый берег Невы до самого Шлиссельбурга. Особенно возблагоденствовали монахи, которым Елизавета возвратила почти все имущество, отобранное у монастырей Петром I. Уже в 1744 году она упразднила "Экономическую коллегию", ведавшую этим имуществом, отменила все повинности, наложенные на монахов, постои и несение караульной службы. Монастыри обрастали огромными именьями. Только одна Троице-Сергиевская лавра при Елизавете владела 92 тысячами крепостных.

Красноречие, льющееся с амвона, повергало Елизавету в трепет. Особенно искусен в этом был молодой, хорошо образованный монах Гедеон Криновский, умевший тонко польстить Елизавете и растрогать ее до слез. Он держал себя, как изысканный придворный, щеголял в шелковых чулках и башмаках с тысячными бриллиантовыми пряжками, а его гардероб, состоявший из шелковых и бархатных ряс, занимал целую комнату. Гедеон Криновский умел говорить ясно и просто, "удалясь от хитростей и схоластики". Его проповеди отличались живостью и драматизмом. Он задавал вопросы пророкам и отвечал им текстами, приводил примеры из античной мифологии, картинно описывал муки Тантала, Сизифа и Прометея, ссылался на басни Эзопа и цитировал Плутарха. Впечатление, которое Гедеон производил на Елизавету, было очень велико, и им скоро научились пользоваться. Платон Левшин, впоследствии известный митрополит, рассказывал об этих временах: "Надо было тому щелчка дать, другого с рук сбыть - к проповеднику! Иной приговор до проповеди не один год лежал на столе, после проповеди с приложением руки сходил со стола".

Порывистая набожность Елизаветы находила отклик у Алексея Разумовского, забывавшего свою природную лень, когда дело касалось духовенства. По словам обер-прокурора Синода Я. П. Шаховского, Разумовский был особенно благосклонен к тогдашним членам Синода "и неотрицательно по их домогательствам и прошениям всевозможные у ее величества предстательства и заступления употреблял".

Елизавета любила обращать "неверных" в православие. Хлопотала на крестинах и потом заботилась о своих крестниках. 20 января 1742 года, после утренней охоты, она была восприемницей при крещении "двух турок и трех персиян", специально для того приготовленных. В 1747 году она повелела "бывшей турчанке" Варваре Федоровой "сделать дворик до пяти покоев". Но, желая угодить Елизавете, церковные иерархи прибегали к более крутым мерам. Епископ нижегородский Димитрий Сеченов насильно крестил мордву, причем в купель окунали связанных, а совсем непокорных держали в кандалах и колодках. Только кочевники-калмыки, прослышав, что за переход в православие выдают от одного до пяти рублей, охотно совершали обряд крещения и снова бесследно исчезали в степях.

С воцарением Елизаветы ободрились и подняли голову приверженцы старины и противники петровских реформ, которые встречались не только среди старообрядцев. Из ссылки возвратился и подал голос испытанный изувер Михаил Аврамов, который долгое время был директором Петербургской типографии и отличился тем, что тайком от Петра фактически уничтожил в 1717 году подготовленный Брюсом перевод "Книги мирозрения" Гюйгенса, отпечатав вместо 1 200 экземпляров всего 30. Он нашел, что "оная книжища самая богопротивная, богомерзкая" и ее автора и переводчика не мешало бы "сжечь в срубе". Аврамов, ставший в конце концов владельцем медного завода в Казани, постоянно подавал правительству свои проекты' и предложения, направленные так или иначе против петровских новшеств. В 1730 году он ратовал за восстановление патриаршества, настаивал на необходимости усиления власти духовенства, требовал, чтобы даже паспорта выдавались духовными властями, и т. д. Все это было очень несозвучно бироновским временам, и Аврамов угодил в Охотский острог, а все его имущество было конфисковано.

Аврамов не замедлил выступить снова при Елизавете, причем с особенным ожесточением стал нападать на астрономические книги и сочинения естествоиспытателей, которые "хитрят везде прославить и утвердить натуру, еже есть жизнь самобытную", то-есть не зависящую от божественного промысла. "Из Гюйгенсовой и Фонтенеллевой печатных книжичищ, - писал Аврамов, - сатанинское коварство явно суть видимо... Землю же - с Коперником- около солнца обращающуюся и звезд многия толькими же солнцы были и особыя многия луны во многих глобусах быти утверждают... и множественное их число исчисляют, и на них земли с жители, звери и гады и пажити такожде, яко и на нашей земле, все быти научают". Аврамов призывает правительство Елизаветы заградить "нечестивые усста" подобных авторов. Но он перехватил, ибо в одном из писем, поднесенных Елизавете, осмелился написать, что Петр, как только утвердил составленный Феофаном Прокоповичем "Духовный регламент", подчиняющий духовенство светской власти, тотчас же "в здравии своем вдруг изменился".

Аврамов попал в застенок, а оттуда в монастырь на содержание под крепким присмотром "до кончины живота". Но он не остался одинок. Его попытки и, что замечательно, в том же самом направлении продолжали представители высшего православного духовенства, предпринявшие настоящий поход против всех "опасных" для церкви и религии научных воззрений.

Если при Петре I духовенство было вынуждено терпимо относиться к учению Коперника, - а Феофан Прокопович писал даже латинские стихи, в которых укорял римского папу за процесс "ревностного служителя природы Галилея", - то при "дщери Петровой" коперниканская ересь была снова взята под подозрение. Особенно беспокоили Синод различные популярные статьи и сочинения, в которых не только излагались взгляды Коперника, но и делались самые смелые и решительные выводы из его учения, как, например, учение о множестве обитаемых и населенных миров, приведшее в свое время на костер Джордано Бруно. Уже само учение Коперника разрушало многие библейские представления об устройстве вселенной. Принятие его означало также, что человек и его жизнь на Земле переставали быть сосредоточием вселенной. А отсюда неизбежно следовала мысль, что мир, состоящий из бесчисленного множества светил и планет, развивается по своим общим законам и что Земля со всеми ее особенностями не может быть единственным местом, где обитают разумные и живые существа. Но эта мысль подрывала в самой своей основе догмат искупления - учение церкви о первородном грехе и воплощении бога на Земле, которая оказывалась теперь не центром мироздания, а ничтожной песчинкой среди бесчисленного множества таких же других. Мировая мистерия, созданная человечеством, рассеивалась, как мираж.

Наиболее известной в то время книгой, популяризирующей эти идеи, было астрономическое сочинение секретаря Парижской Академии наук Бернара Фонтеиелля "Разговоры о множестве миров", которую еще в 1730 году перевел известный русский поэт и просветитель Антиох Кантемир. Происками Шумахера книга оставалась не напечатанной в течение десяти лет и увидела свет на русском языке в 1740 году. Книга имела большой успех и быстро тогда же разошлась. В остроумной и занимательной форме бесед с некоей любознательной маркизой Фонтенелль излагает учение Коперника, осмеивает хрустальные сферы перипатетиков, будто бы вращающиеся вокруг Земли, и, наконец, утверждает мысль о множестве обитаемых миров. Фонтенелль связывает эту идею с теорией вихрей Декарта и пытается набросать механическую картину мира, особенно подчеркивая, что в мире нет ничего, что бы нельзя было объяснить механическими причинами.

Эта материалистическая книга чрезвычайно волновала церковников, и они не отказывались от намерения разделаться с ней при первом удобном случае. И вот в 1756 году, через шестнадцать лет после появления книги Фонтеиелля, Синод вошел с докладом к Елизавете о запрещении и изъятии по всей империи всех подобных книг: "дабы никто отнюдь ничего писать и печатать как о множестве миров, так и о всем другом вере святой противном и с честными нравами несогласном не отваживался, а находящуюся ныне во многих руках книгу о множестве миров Фонтенелля... указать везде отобрать и прислать в Синод". Одновременно Синод указывал, что подобные мысли встречаются и в статьях нового журнала "Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие", который начала издавать с 1755 года Академия наук по предложению Ломоносова.

Натиск Синода и всем известная набожность Елизаветы заставляли ученых говорить с опаской о таких вещах, которые еще лет двадцать назад можно было провозглашать во всеуслышание. Если в двадцатых годах XVIII века академики Крафт, Бильфингер и другие спокойно рассуждали об устройстве вселенной и излагали учение Коперника, как давно признанное наукой, то теперь стало иначе. 6 сентября 1755 года на торжественном собрании в Академии наук произнесли речи на астрономические темы академики Августин Гришов и Иосиф Адам Браун. Астроном Гришов пространно излагал специальный вопрос о параллаксе небесных тел, ни словом не обмолвившись об общем устройстве вселенной. Физик Браун дипломатично заявил, что следует различать две астрономии - "видимую" и "умственную", явно разумея под первой Птолемеевскую, а под второй Коперниковскую систему мира. При этом Браун даже утверждал, что, в сущности, обе одинаково законны и имеют право на существование.

В эти годы один только Ломоносов мужественно выступал с открытым забралом в защиту завоеваний передового естествознания. Он пользовался всяким поводом, чтобы распространить в широких слоях народа новейшие научные представления об устройстве вселенной.

В 1752 году Ломоносов издал "на своем коште" "Письмо о пользе Стекла", адресованное И. И. Шувалову. Сохранилось устное предание, что однажды Ломоносов, обедая у Шувалова, привлек к себе всеобщее внимание большими стеклянными пуговицами на камзоле, которые, как заметил один из гостей, давно вышли из моды. Ломоносов возразил, что он не следует никакой моде и всегда будет предпочитать стеклянные пуговицы металлическим и всяким другим из уважения к стеклу. Все более воодушевляясь, он произнес целую речь о значении стекла в науке, технике и быту, а затем изложил свои мысли в стихотворном послании к Шувалову:

Неправо о вещах те думают, Шувалов, Которые Стекло чтут ниже Минералов, Приманчивым лучом блистающих в глаза, Не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса... ...Пою пе-ред тобой в восторге похвалу Не камням дорогим, не злату, но Стеклу...

Ломоносов демонстративно объявляет "низкие предметы" техники и лабораторного быта достойными высокого вдохновения поэта. Он взволнованно говорит о прекрасных изобретениях человеческого ума. Он славит оптическое стекло, такое нехитрое с виду. Но сколько чудес оно скрывает и как разнообразно его применение, начиная от простых очков до зрительных труб, которые помогли знаменитым мореплавателям открыть новые земли! С помощью телескопов великие астрономы и математики - Гюйгенс, Кеплер и Ньютон,

Преломленных лучей в Стекле познав законы, Разумной подлинно уверили весь свет, Коперник что учил, сомнения в том нет!

Оптические инструменты для Ломоносова-одно из самых мощных средств познания природы. Они открывают нам тайны необъятного мира - необозримого пространства небес:

Толь много солнцев в них пылающих сияет, Недвижных сколько звезд нам ясна ночь являет.

И в то же время они позволяют проникнуть в мир неразличимых простым глазом вещей, исследовать строение мельчайших организмов и частиц окружающей нас материл:

Не меньше нежели в пучине тяжкий кит Нас малый червь частей сложением дивит.

Ломоносов прославляет пользу барометров, одинаково помогающих земледельцу и мореходу:

Коль могут счастливы селяне быть оттоле, Когда не будет зной ни дождь опасен в поле Какой способности ждать должно кораблям, Узнав, когда шуметь пли молчать волнам...

"Письмо" Ломоносова превращается в научнопросветительную поэму, в которой Ломоносов излагает историю многовековой борьбы людей науки с невежеством и суеверием. Одним из острейших моментов этой борьбы был спор об устройстве вселенной. Ломоносов указывает, что еще в древней Греции выступали Аристарх Самосский и другие астрономы, высказывавшие мысль, что Земля вращается вокруг Солнца, и что только невежество и корысть "жрецов" и суеверов помешали развитию правильных научных представлений о мире.

Коль точно знали б мы небесные страны, Движение планет, течение луны, Когда бы Аристарх завистливым Клеантом Не назван был в суде неистовым Гигантом, Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти, Круг центра своего, круг Солнца обнести.

Аристарх, по преданию, был привлечен к суду за оскорбление богов, которых он дерзко заставлял "вертеться" вокруг Солнца. Зловещая фигура "завистливого Клеанта" становится у Ломоносова воплощением воинствующего суеверия, темных сил, стоящих на пути науки.

Под видом ложных сих почтения богов Закрыт был звездный мир чрез множество веков. Боясь падения неправой оной веры, Вели всегдашню брань с наукой лицемеры...

При этом Ломоносов совершенно недвусмысленно намекает, что причиной такой ревности служат корыстные мотивы:

Что Марс, Нептун, Зевес, все сонмище богов Не стоят тучных жертв, ниже под жертву дров. Что агньцов и волов жрецы едят напрасно, Сие одно, сие казалось быть опасно.

Ломоносов метко характеризует средневековую науку, цепко державшуюся за освещенную церковью систему мира Птолемея и вынужденную изобретать всевозможные круги или "эпициклы", чтобы рассчитать и приспособить к теории видимые движения планет. Он с восторгом говорит о грандиозном перевороте, произведенном в науке Коперником, Гюйгенсом (Гугением), Кеплером и Ньютоном, создавшими новую астрономию:

Астроном весь свой век в бесплодном был труде, Запутан циклами; пока восстал. Коперник, Презритель зависти и варварству соперник. В средине всех Планет он Солнце положил, Сугубое Земли движение открыл. Однем круг центра путь вседневный совершает, Другим круг Солнца год теченьем составляет, Он циклы истинной Системой растерзал И правду точностью явлений доказал.

Учение Коперника для Ломоносова несомненно и подтверждено всем ходом науки. Ломоносов славит пытливую мысль ученых, которых не могут остановить никакие происки темных невежд, ханжей и лицемеров:

Клеантов не боясь мы пишем все согласно, Что истине они противятся напрасно. В безмерном углубя пространстве разум свой, Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной.

Со всей страстью Ломоносов обрушивается на тех, кто боится выводов науки и не отваживается искать естественных причин грозных явлений природы:

Дабы истолковать, что молния и гром, Такие мысли все считает он грехом.

Он смело говорит о праве науки исследовать явления природы независимо от предполагаемой "божественной воли" и прямо спрашивает:

Когда в Египте хлеб довольный не родился, То грех ли то сказать, что Нил там не разлился?

Этим пугливым невеждам Ломоносов противопоставляет дерзкую мысль ученого, которого он сравнил с Прометеем, похитившим небесный огонь на благо людям. А может быть, подвиг Прометея и жестокая казнь, которой его подверг Зевес, o всего лишь поэтически приукрашенный рассказ о расправе темных невежд над искусным ученым, полусерьезно спрашивает Ломоносов:

Не свергла ль в пагубу наука Прометея? Не злясь ли на него невежд свирепых полк, На знатны вымыслы сложил неправой толк? Не наблюдал ли звезд тогда сквозь Телескопы, Что ныне воскресил груд счастливой Европы? Не огнь ли он Стеклом умел сводить с небес, И пагубу себе от Варваров нанес, Что предали на казнь, обнесши чародеем? Коль много таковых примеров мы имеем, Что зависть, скрыв себя под святости покров, И груба, ревность с ней, на правду строя ков, От самой древности воюют многократно, Чем много знания погибло невозвратно!

Судьба Прометея становится символическим обозначением многовековой борьбы муки и суеверия. В этой борьбе наука одерживает одну победу за другой, а суеверные представления все дальше уходят в прошлое. И Ломоносов с торжествующей насмешливостью бросает вызов лицемерам, восклицая, что уже теперь настали времена, когда

Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем И Прометею тем безбедно подражаем, Ругаясь подлости нескладных оных врак, Небесным без греха огнем курим табак...

Непринужденный тон дружеского послания, да еще к влиятельному И. И. Шувалову, позволил Ломоносову смело и независимо выступить в защиту научного мировоззрения и наговорить множество колкостей современному ему реакционному духовенству, с которым ему постоянно приходилось сталкиваться.

Одним из таких столкновений было затянувшееся на несколько лет дело с изданием стихотворного перевода дидактической поэмы Александра Попа "Опыт о человеке", выполненного талантливым учеником Ломоносова, академическим студентом Николаем Поповским. В августе 1753 года Ломоносов представил И. И. Шувалову перевод первой части поэмы, сделанный Поповским, заверяя одновременно, что "в нем нет ни единого стиха, который бы мною был поправлен". Перевод должен был засвидетельствовать незаурядное дарование молодого поэта и ученого, в отношении которого Ломоносов высказывал опасение, "чтобы его в закоснении не оставили". Ломоносов хлопочет о предоставлении Поповскому места ректора в гимназии, "которое он весьма свободно управлять может, зная латинский язык совершенно и при том изрядно разумея греческой, французской и немецкой, а о искусстве в российском сей пример об нем свидетельствует". Вполне вероятно, что и сам выбор поэмы для перевода был сделан по совету Ломоносова. К концу марта 1754 года Поповский работу свою закончил, о чем Ломоносов известил Шувалова новым письмом. Но с опубликованием перевода дело застопорилось, несомненно, из-за осложнений, вызванных содержанием поэмы, где развивалась мысль о закономерности в природе и высказывалось положение, что "мирам нет пределов ни числа":

Коль многие живут и разны существа На каждой из планет для славы божества.

Наконец в августе 1756 года недавно открывшийся Московский университет, профессором которого был назначен Поповский, а куратором состоял И. И. Шувалов, обратился с официальным ходатайством в Синод рассмотреть поэму и сообщить свое мнение о возможности ее напечатать. Синод посвятил рассмотрению этого произведения целых два заседания и ответил недвусмысленным отказом, объявив, что "издатель" этой книги, "ни из св. Писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, також и мнение о множестве миров, св. Писанию совсем несогласный". Всего Синод насчитал в поэме двадцать одно место, которое было "не без сумнительства".

Но Ломоносов и задетый за живое Шувалов не сложили рук. В феврале 1757 года, когда на приеме во дворце было двое членов Синода - Дмитрий рязанский и Амвросий переяславский, Шувалов неожиданно вручил им книгу Поповского и при этом особенно просил епископа Амвросия самому просмотреть перевод. Амвросий, слывший человеком просвещенным, а главное, очень желавший угодить Шувалову, сумел провести книгу через духовную цензуру, хотя и внес для этого довольно большое число неуклюжих исправлений. Усердный архипастырь, плохо владевший новым стихом, заменил "сумнительные" места перевода виршами собственного сочинения, которые резали слух рядом с гладкими и звучными стихами Поповского. При печатании книги Поповский выделил эти вставки более крупным шрифтом, отчего они еще больше бросались в глаза, и хотел оговорить в предисловии, кому они принадлежат. Но этого ему не позволили.

Постоянные гонения на передовую науку крайне раздражали Ломоносова, метнувшего, наконец, в лагерь своих врагов злую сатиру.

* * *

С конца 1756 года по Петербургу стали расходиться по рукам списки стихотворной сатиры, озаглавленной "Гимн бороде".

Не роскошной я Венере, Не уродливой Химере В имнах жертву воздаю: Я похвальну песнь пою Волосам от всех почтенным, По груди распространенным, Что под старость наших лет Уважают наш совет.

Ношение бороды после Петра, усиленно насаждавшего брадобритие, было отличительной особенностью старообрядцев и православного духовенства. Старообрядцы, считавшие бороду признаком особенного благочестия и даже "ангельского облика", должны были платить за ношение бороды огромную пошлину, доходившую до пятидесяти рублей, или, как говорит Ломоносов:

Борода в казне доходы Умножает по вся годы; Керженцам любезный брат С радостью двойной оклад В сбор за оную приносит, И с поклоном низким просит В вечный пропустить покой Безголосым с бородой.

Духовенство ж могло красоваться пышными бородами совершенно безубыточно. В него-то главным образом и метит Ломоносов.

"Борода" - это показное благочестие и святошество, которое яростно защищает все отжившее и ополчается против смелых завоеваний науки.

Корень действий невозможных, О, завеса мнений ложных! -

восклицает Ломоносов, обращаясь к "бороде", которая становится для него символом воинствующего невежества и ожесточенного фанатизма. Ломоносов не забывает и вопрос о множестве населенных миров, столь беспокоивший Синод, представляя дело так, что и на других "мирах" фанатики и невежды воюют с наукой:

Если правда, что планеты - Нашему подобны светы, Конче1 в оных мудрецы И всех пуще там жрецы Уверяют бородою, Что нас нет здесь головою, Скажет кто: мы вправду тут - В струбе там того сожгут.

1 (Конче - конечно. )

Это злое и меткое сатирическое стихотворение, да еще снабженное озорным припевом, подсмеивающимся над самим "таинством крещения", в котором не принимает участия столь благочестивая борода, вызвало бешеное раздражение духовенства. А так как в авторстве Ломоносова почти ни у кого не было сомнения, то он был вызван на заседание Синода. Ломоносов, явившись на сонмище иерархов, ко всеобщему изумлению, и не вздумал отпираться. Вот как об этом свидании сообщает официальное доношение Синода:

"По случаю бывшего с профессором академии наук Михайлом Ломоносовым свидания и разговора о таковом во вся непотребном сочинении, от синодальных членов рассуждаемо было, что оной пашквиль, как из слогу признавательно, не от простого, а от какого-нибудь школьного человека, а чють и не от него ль самого произошел, и что таковому сочинителю, ежели в чювство не придет и не раскается, надлежит как казни божией, так и церковной клятвы ожидать. То услыша, означенной Ломоносов исперва начал оной пашквиль шпински1 защищать, а потом сверх всякого чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза пред синодальными членами таковые ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не можно".

1 (Шпински - насмешливо, язвительно.)

Страница из книги Ломоносова 'Первые основания металлургии, или рудных дел.'

Малый грегорианский телескоп, находившийся в Ломоносова в 1760-1762 годах

Члены святейшего Синода были ошеломлены таким поведением Ломоносова и на первых порах растерялись. Тем временем по рукам пошла еще одна сатира, в которой осмеивалось недавнее заседание, и Ломоносов насмешливо восклицал: "чего не можно ждать от тех мохнатых лиц":

О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны, Которы подо ртом висят у сатаны. Ты видишь, он за то свирепствует и злится, Дырявый красный нос - халдейска пещь дымится. Огнем и жупелом2 наполнены усы, О как бы хорошо коптить в них колбасы!

2 (Жупел - горящая смола и сера.)

Ломоносов издевается над ужасами ада, которыми грозят ему церковники, описывает сатану, как смешную маску "кукольного вертепа", и сравнивает духовенство с козлами.

Всполошившийся Синод подал, наконец, 6 марта 1757 года "всеподданнейший доклад", в котором подробно изложены все поступки Ломоносова, "из каковых нехристианских, да еще от профессора академического пашквилев не иное что, как только противникам православный веры и таковым продерзателем к бесстрашному кощунству... явный повод происходит". Ссылаясь на Петровский Военный Артикул (глава 18, пункт 149), Синод просит Елизавету повелеть высочайшим указом "таковые соблазнительные и ругательные пашквили истребить и публично сжечь" - под виселицей, рукою палача, - а "означенного Ломоносова для надлежащего в том увещания и исправления в синод отослать" - то-есть выдать духовным властям, что могло в то время означать длительное знакомство с Соловками, куда отправляли и не за такие "кощунства".

Доклад подписали: Смиренный Сильвестр, архиепископ санкт-петербургский. Смиренный Димитрий, епископ рязанский. Смиренный Амвросий, епископ переяславский. Варлаам, архиепископ донской.

Все это были люди опытные и искушенные, употребившие все свое влияние, чтобы обеспечить успех своего доклада. Двое из них, несомненно, хорошо помнили Ломоносова, когда он еще был великовозрастным учеником Спасских школ и обращал там на себя всеобщее внимание.

Димитрий Сеченов (1708-1767) хотя был всего на три года старше Ломоносова, но уже с 1731 года состоял преподавателем в классе "фара" и успел постричься в монахи. Сеченов пробыл в Академии до 1738 года, пока не уехал правителем "новокрещенских дел" Казанской епархии. Таким образом, все пребывание Ломоносова в Академии прошло на его глазах.

Амвросий Зертис-Каменский (1708-1771) также доучивался в Московской Славяно-греко-латинской Академии в одно время с Ломоносовым. Сын обрусевшего молдаванина, он с детских лет находился на попечении своего дяди, "старца" Киево-Печерской лавры, получил образование в Киевской Академии, а затем у львовских иезуитов. Потом перебрался в Москву, где в 1733 году окончил Академию. Вскоре, пользуясь покровительством префекта Стефана-Криновского, Амвросий сумел уехать вместе с ним в Петербург, где к 1738 году становится преподавателем, затем префектом Александро-Невской лавры, а с 1753 года епископом1.

1 (Хорошо зная древние языки, Амвросий усердно занимался переводами. Ему принадлежит перевод "Рассуждения против атеистов и натуралистов" Гуго Гроция, напечатанный в 1765 году. )

Конечно, и Ломоносов еще в Москве заприметил этих двух молодых изуверов, упорно стремившихся сделать духовную карьеру, и, как большинство бурсаков, проникся к ним неприязнью.

Наиболее примечательной фигурой был "смиренный" Сильвестр Кулябко (1701-1761). Внук гетмана Даниила Апостола, Кулябко был непомерно тщеславен, однако ловко скрывал свое честолюбие под напускной кротостью. Проповеди его были напыщенны и невразумительны, но он умел их произносить медоточивым, задушевным голосом, умиляя слушателей сладким звоном торжественных и непонятных словес. Наставник в классе философии, а потом ректор Киевской Академии, Кулябко, приехав в 1745 году па бракосочетание Петра Федоровича, сумел выделиться среди множества собравшихся архимандритов и остался в столице. В 1750 году он уже был возведен в сан петербургского архиепископа. Кулябко потворствовал всем прихотям знати, давал всякие поблажки при исполнении религиозных обязанностей, разрешал устраивать домовые и походные церкви, которые теперь ставили даже в садах, возили за собой в Москву и т. д. Он носил длинные и широкие "казацкие усы" и был не лишен чувства юмора, чем ловко пользовался в своих целях. Про него рассказывали, что когда однажды Елизавета на приеме во дворце стала жаловаться, что ни один художник не может снять с нее портрет, который был бы похож, Кулябко, разгладив усы, неожиданно для всех сказал: "Предмет огорчения вашего величества составляет предмет нашей радости". - "Как так?" - изумилась Елизавета. "Потому что красота вашего величества неописанная", - ответил хитрый Кулябко. Неудивительно, что Елизавета ценила обходительного архиепископа, бывала в его кельях и постом говела в Александро-Невской лавре. Таковы были главные участники похода, предпринятого против Ломоносова.

В то время как в Синоде затевалось это дело, в городе появилась еще одна анонимная сатира, составленная кем-то из друзей Ломоносова, а может быть, и им самим. Сатира называлась "Суд бородам".

Не Парисов суд с богами, Не гигантов брань пою, Бороде над бородами Честь за суд я воздаю...

К самой главной "бороде над бородами" подступают другие бороды, жалующиеся на поношение от сатирика и требующие над ним суда и расправы. Четыре "бороды" наделены портретными индивидуальными чертами, несомненно относящимися к членам Синода, учинившим доношение на Ломоносова. За ними темной тучей виднеются "разных тьмы бород вдали". "Бороды" одна за одной изливают свое негодование на дерзкого "брадоборца":

Только речи окончала Борода пред бородой, Издалека подступала Тут другая чередой, И с-сердцов почти дрожала; Издалека заворчала Сквозь широкие усы, Что ей придало красы: "Я похвастаться дерзаю, О, судья наш! пред тобой: Тридцать лет уж покрываю Брюхо толстое собой. Много я слыхала злого, Но ругательства такого Не слыхала я нигде, Что нет нужды в бороде!"

Ожесточенные "бороды" сообща измышляют казнь для "брадоборца":

Борода над бородами, С плачем к стаду обратясь, Осенила всех крестами И кричала рассердись: "Становитесь все рядами, Вейтесь, бороды, кнутами, Бейте ими сатану; Сам его я прокляну!"

Автор сатиры хорошо осведомлен, что "бороды" плетут на "брадоборца" тайные ковы и готовят с ним расправу:

Ус с усом там в плеть свивался. Борода с брадою в кнут; Тамо сеть из них готовят, Брадоборца чем изловят; Злобно потащат на суд И усами засекут...

В городе было известью, что Синод предпринял какие-то шаги против Ломоносова. Наиболее близкие к придворным кругам лица, конечно, знали и о представленном докладе императрице. Враги Ломоносова, притаившиеся в Академии наук, с часу на час ожидали его падения.

На него сочиняли глумливые стишки, которые прямо подбрасывали к порогу его дома. Один из таких стихотворных пасквилей был составлен даже на немецком языке. В июле 1757 года Герард Миллер, Николай Поповский, В. К. Тредиаковский и сам Ломоносов получили письма, якобы присланные из "Кол мотор".

В письме, направленном Ломоносову, сообщалось, что "происшедшее от некоего стихотворца" сочинение "Гимн бороде" неведомыми путями достигло его родины, где вызвало всеобщее возмущение. "Вы знаете, как земляки ваши к закону почтительны", - с ханжеской миной замечает автор письма, делающий вид, что он и не подозревает, что сочинитель "Гимна бороды" и Ломоносов - одно и то же лицо.

Далее следует якобы произнесенная одним из земляков Ломоносова целая речь, раскрывающая всю злонамеренность этого произведения; "Не думайте, господа... чтоб одной только бороде поругание сделать он намерился: нет, его безбожное намерение было, чтоб нам смешным представить весь закон наш... что он разумеет чрез завесу ложных мнений? не учение ли, предлагаемое нам в священном писании и догматах церкви нашей, преданное нам чрез великих оныя учителей и проповедуемое от их преемников... Возможно ли таковыя мнения назвать ложными человеку, не отрекшемуся совести, честности, веры?" Письмо стремится опорочить всю деятельность Ломоносова, причем поборник старозаветного уклада и образа мыслей с радостью подхватывает и клевету, сфабрикованную за границей: "Не велик перед ним Картезий, Невтон и Лейбниц со всеми новыми и толь в свете прославленными их изысканиями: он всегда за лучшия и важнейший свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив того вред и убыток, употребляя на оные немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемой похвалы и удивления от ученых людей заслуживает хулу и поругание: чему свидетелем быть могут "Лейпцигские Комментарии".

В заключение автор письма ехидно предлагает Ломоносову прилагаемое к письму стихотворение "Переодетая борода или Ими пьяной голове" с просьбой, "чтобы вы сей Имн высмотрели и по известной вашей к стихотворству способности что-нибудь в похвалу пьяной голове прибавили, которая и неописанныя здесь добродетели вам может быть известны. Ежели же он имени своего в свет не явил и вам неизвестен, то имея власть и силу в канцелярии Академии Наук, велите напечатать сей Имн в "Ежемесячных сочинениях"; тут он сам себя, как в зеркале увидит". Письмо было подписано вымышленным именем - Христофор Зубницкий.

К письму, адресованному Миллеру и Поповскому, как редакторам "Ежемесячных сочинений", разно как и к письму, посланному В. К. Тредиаковскому, были приложены не только списки "Переодетой бороды", но и копии письма, направленного Ломоносову, с явным намерением придать этим пасквилям как можно более широкую огласку.

Ломоносов был убежден, что под именем Зубницкого скрывался Тредиаковский, на которого он написал после этого несколько яростных эпиграмм. Но Тредиаковский был в этом неповинен. Как указывал еще в 1911 году академик В. Н. Перетц, "письмо" Зубницкого текстуально совпадает со многими местами "доношения" Синода Елизавете и почти неоспоримо происходит из тех же кругов. Автором его был, повидимому, Сильвестр Кулябко или Димитрий Сеченов. Возможно, что первому принадлежало письмо, а второму стихотворная пародия, наполненная всяческими поклепами на Ломоносова:

Голова в казне доходы Уменьшает по вся годы:.. Не напрасно он дерзает; Пользу в том свою считает, Чтоб обманом век прожить, Общество чтоб обольстить Либо мозаиком ложным, Или бисером подложным.

В особенности ненавистно составителю пасквиля научное мировоззрение Ломоносова.

Корень изысканий ложных, О забрало дел безбожных! -

восклицает автор пасквиля и злобно говорит, что

Есть ли правда, что планеты Нашему подобны свету -

и там объявятся такие же "сумасброды", то

Дельно в струбе их сожгут!

В предвкушении близкой расправы над Ломоносовым, когда его "всех лишат чинов", пасквилянт описывает возвращение на родину обесчещенного "Денисова сынка", устроенную ему скоморошескую встречу:

Колмогорские ярыги Собрались встречать тя с лики; Дайте дудку и сопель, И волынку и свирель!.. Голова теперь прощай! В век с свиньями почивай!

Но проходил месяц за месяцем, а с Ломоносовым ничего не случалось. Наконец стало известно, что Елизавета не утвердила доклад Синода и оставила все дело без последствий. Она не только была лично расположена к своему "пиите", но и, несомненно, понимала, что Ломоносов давно стал очень известным и популярным человеком во всей стране. Ломоносов одержал большую победу. Наиболее прогрессивные люди того времени с торжеством отметили, что наука и просвещение завоевали уже прочные позиции и их не так-то просто одолеть темным силам. Один оставшийся неизвестным поклонник Ломоносова писал по этому поводу:

Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь; Но время то прошло, чтоб наше мясо печь.

И далее, прямо обращаясь к деятелям Синода, говорит:

О, вы, которых он Прогневал паче меры, Восстав противу веры И повредив закон! Не думайте, что мы вам отданы на шутки; Хоть нет у нас бород, однако есть рассудки...

Ломоносов также не замедлил ответить посрамленному Зубницкому, которого он отождествлял с Тредиаковским, хлесткой эпиграммой, где, между прочим, говорилось:

Хоть ложной святостью ты бородой скрывался, Пробин1 на злость твою взирая улыбался: Учения его я чести и труда Не можешь повредить ни ты, ни борода.

1 (Пробин (от латинского probus - честный) - сам Ломоносов. )

* * *

26 мая 1761 года должно было совершиться событие, чрезвычайно волновавшее астрономов всего мира, - прохождение планеты Венеры по диску Солнца.

Еще Иоганн Кеплер указывал на возможность прохождения Меркурия и Венеры по видимому диску Солнца в тот момент, когда эти планеты оказывались на своих орбитах между ним и Землею. В отношении Меркурия это случалось довольно часто, тогда как прохождение Венеры представляло очень редкое явление. Орбиты Венеры и Земли несколько наклонены одна к другой, и обычно Венера проходит мимо Солнца выше или ниже эклиптики - плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца, - и ее тень не захватывает солнечный диск. Между тем наблюдения над прохождением Венеры по диску Солнца позволяли с большой точностью определить расстояние Солнца от Земли и произвести другие астрономические измерения, что достигалось путем сравнения результатов наблюдений в различных пунктах земного шара. В 1761 году эта возможность представилась ученым1.

1 (Прохождение Венеры по диску Солнца происходит парами, с промежутками в восемь лет, с интервалами в 105 и 121 год. Последнее прохождение наблюдалось в 1874 и 1882 годах. Следующее произойдет в 2004 и 2012 годах. )

3 января 1760 года академик Миллер получил письмо из Парижа. Почетный член Петербургской Академии наук аббат Лакайль сообщал, что во Франции деятельно готовятся к этому крупному событию, а парижский астроном Жантиль собирается ехать для наблюдений в Ост-Индию. Миллер сообщил, что в России также проявляют к этому большой интерес, но астроном Гришов заболел, и отправить в экспедицию больше некого. В ответ на это Лакайль посоветовал пригласить кого-либо из французских астрономов и сообщил, что аббат Шапп д'Отрош выразил полную готовность ехать в Сибирь за счет русского правительства. В мае 1760 года Академическая конференция выразила согласие на приглашение этого астронома, но тем временем в Петербурге был получен очередной том "Записок" Французской Академии, из которого явствовало, что Шапп д'Отрош и без того отправляется в Сибирь.

Известие это заставило расшевелиться Кирилу Разумовского, приславшего 23 октября 1760 года в Академическую канцелярию длинное письмо, где указывалось, что наблюдение этого "знатного на небе явления" должно быть принято в Петербурге "не в меньшее уважение", чем в Париже, "чего ради не меньше совершенная польза в мореплавании и других по астрономии объяснениях, как честь и слава Академии Санкт-Петербургской требует того, чтобы сие произвести делом самим без помощи французских астрономов".

Разумовский предложил академику Эпинусу подготовить к наблюдениям Степана Румовского, ученика Эйлера, и выразил пожелание, что "весьма бы не худо" отправить не одну, а две экспедиции, чтобы дурная погода или какие-либо другие обстоятельства не помешали успеху дела. "Мне самому сведомо, - писал Разумовский, - что Академия трудность будет иметь приискать другого обсерватора, и за краткостию времени инструментов к тому надобных уповательно не достанет; однако же Канцелярия Академии Наук имеет крайнее приложить попечение, не возможно ли будет всех вышеупомянутых трудностей одолеть и отправить неотменно в Сибирь две, а не одну экспедиции".

Душою этого дела был, разумеется, Ломоносов. Он был убежден, что предприятие, в котором Петербургская Академия наук выступает наравне с Парижской Академией и Лондонским королевским обществом, должно быть осуществлено национальными средствами. Ломоносов как раз в это время хлопотал перед Сенатом об отправлении двух географических экспедиций для наблюдений, потребных "к исправлению Российского Атласа". Руководить геодезическими съемками должен был астроном Никита Попов (1720-1782). Получив разрешение Сената, Ломоносов тотчас же выступил с новым предложением - отправить Попова в Иркутск для наблюдения явления Венеры и поручить ему же произвести необходимые работы для Атласа "на возвратном из Сибири пути по предписанной ему от Академии дороге". Таким образом, Ломоносов нашел для экспедиции второго "обсерватора". Одновременно он представил Попова к чину надворного советника "для ободрения его и российских ученых людей, и за его десятилетнюю службу". Сенат пошел .навстречу Ломоносову: разрешил послать две экспедиции для наблюдения за Венерой и произвел Попова в чин.

Ломоносов принимает самое деятельное участие в организации экспедиции, заботится о том, чтобы обеспечить ее достаточным числом инструментов для наблюдений, и разрабатывает подробную инструкцию для Попова. Экспедициям были предоставлены: "два квадранта: один взятой из Морской Академии в 2 1/2 фута, другой академический в 1 1/2 фута, с запасными стеклами, двои часы астрономические, труба грегорианская с микрометром, другая простая в 8 футов с запасными стеклами, компас один, термометров два, барометров два со стеклами, часы золотые карманные с секундами, астролябия с прибором и цепью". Для починки инструментов, если они попортятся в дороге, был отправлен опытный академический инструментальщик Колотошин, хорошо знакомый Ломоносову. 15 января 1761 года оба отряда, провожаемые напутствиями Ломоносова, отправились в Сибирь. Они должны были, невзирая на трескучие морозы, снега и вьюгу, мчаться на почтовых "с крайним поспешением денно и нощно", чтобы поспеть во-время в отдаленные города Сибири.

Снарядив эти экспедиции, Ломоносов не успокоился. Его чрезвычайно заботило положение в Петербургской академической обсерватории, где также должны были производиться наблюдения. Его отношения с академиком Эпинусом достигают в это время крайнего напряжения. Эпинус (1724-1802), обосновавшийся в Петербурге, получил такие широкие возможности для научной работы, о каких он не мог и мечтать в Германии. Выдающийся физик-экспериментатор, Эпинус1 открыл способность турмалина электризоваться при нагревании и сделал ряд других важных открытий в области электричества и магнетизма. Но его мало беспокоила организация астрономических наблюдений.

1 (См. издание Ф. У. Т. Эпинус. Теория электричества и магнетизма. Издание Академии наук СССР. М.-Л., 1951 г. (Серия "Классики науки"). )

После смерти в июне 1760 года академика Гришова Петербургская обсерватория поступала в полное распоряжение Эпинуса, ведавшего также "экспериментальной физической камерой" (кабинетом) после трагической гибели Георга Рихмана. При Эпинусе физический кабинет и обсерватория пришли в значительный упадок, о чем Ломоносов даже делал особое представление Разумовскому. По смерти Рихмана, как сообщает Ломоносов, "физическая камера" осталась в "нарочитом состоянии, сколько могла быть исправна после бывшего академического пожару" (в 1748 году). "Ныне ж не токмо нет ни образа, ни подобия того, в каком состоянии она была при Крафте и Рихмане, но и едва следы ее видны. Лежат уже много лет физические инструменты по углам разбросаны в плесени и в ржавчине безо всякого употребления, ни к новым академическим изобретениям, ниже для чтения студентам физических лекций. Господин коллежский советник и физик профессор Епинус, не взирая на свою должность... с самого своего вступления в академическую службу едва бывал там, где валяются физические инструменты". Едва ли лучше обстояло дело в обсерватории. "Обсерватория, - писал Ломоносов, - хотя всегда служила больше к профессорским ссорам, нежели к наблюдению светил, однако ныне уже походит на запустелой после раздела языков столп вавилонский... При некоторых не без знатных приключениях небесных, наблюдения достойных, посылал я в ясные ночи к обсерватории осведомиться, что там происходит; однако найдено, что не токмо она заперта, но и крыльцо занесено глубоким снегом" (подчеркнуто самим Ломоносовым).

Особенно возбуждало негодование Ломоносова, что Эпинус, получив в свое распоряжение обсерваторию, наглухо закрыл в нее доступ немногочисленным русским астрономам, которые могли бы там совершенствоваться, в том числе Попову и Красильникову, "коим всегда был туда вход невозбранен при Делиле и Гришове". Ломоносов открыто говорит о незаслуженном возвышении Эпинуса, которого незадолго перед тем пригласили преподавать математику и физику наследнику престола: "Господин Епинус, когда еще был только физики профессор, крайне не радел о своей должности . А ныне уже и астроном и главный директор шляхетского кадетского корпуса, при том человек случайной". В докладной записке Разумовскому Ломоносов, признавая, что Эпинус - "изрядный физик", высказывает недоверие к его астрономической подготовке и утверждает, что Эпинус "по астрономии весьма мал в рассуждении практики". "Господин Епинус, - писал Ломоносов, - был года с два в Берлине, где ни единого нет доброго инструмента, и почти один заржавелый квадрант, и Епинус не видал нигде хороших Астрономических Инструментов, как только здесь у Гришова".

Не полагаясь на Эпинуса, Ломоносов до отправления экспедиции решил сам определить моменты начала и окончания явления для различных долгот - Петербурга, Парижа, Лондона, Иркутска, Нерчинска и семи других пунктов, составив для этого "Показание пути венерина по солнечной плоскости, каким образом покажется наблюдателям и смотрителям в разных частях света. Майя 26 дня 1761 года".

"Причину сему показанию, - писал Ломоносов, - подал мне неисправный и недостаточный чертеж пути помянутыя планеты в напечатанном здесь известии... по которому не токмо любопытные смотрители, но и сами посылаемые в Сибирь, обсерваторы в примечании вступления Венеры на солнечную плоскость и видимое движение оной могут обмануться. Ибо ожидая того не на том месте, где надлежит, могут пропустить самое оного мгновение". Ломоносов имел в виду составленную Эпинусом статью "Известия о наступающем прохождении Венеры между Солнцем и Землею", напечатанную в октябре 1760 года в академическом журнале "Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие". Обнаружив в этой статье недопустимые "погрешности", Ломоносов представил в Академию наук свои замечания.

Эпинус, считавший себя единственным знатоком оптики и астрономии в России, был очень раздражен "инсинуациями" Ломоносова, хотя и был вынужден признать в письме в Академию, что он "должен был отрешиться от астрономической точности и представить явление сообразно с пониманием тех, кто не был астрономом", а потому не поднимал вопроса о наклонении Венеры к эклиптике, что Ломоносов считал наиболее важным.

В ответ на это Ломоносов вполне резонно заметил, что Эпинус напрасно старается "загладить свои погрешности". Ломоносов особенно подчеркивает, что в России уже есть немало людей, достаточно осведомленных в астрономии, и что с ними не мешало бы считаться. "Неизвестно, кого почитает господин Епинус достойными обсерваторами, простой ли и неученый народ, или тех, кои хотя не астрономы, однако, ясно разумеют, что эклиптика, горизонт и пр., что в проекте изобразить надлежало. Ибо при Дворе, в Сенате, Коллегиях, а особливо в кадетских корпусах довольно разумеют первые основания Астрономии и немало оной преподают в школах". Ломоносов возмущен заносчивостью Эпинуса, которого он обвиняет в том, что он "презирает и несколько еще обижает" русских людей, приписывая им полнейшую неосведомленность в специальных науках. При этом Ломоносов скромно говорит и о себе: "в тех науках, в коих он упражняется, я не совсем не искусен, так чтобы ему рассуждение мое о его сочинениях презирать можно было".

Астрономические познания Ломоносова были весьма обширны; причем они, что необходимо отметить, сложились у него в России, на почве русских национальных потребностей. Интерес к "звездозаконию", свойственный издавна русским людям, был особенно силен в поморской среде. Уже во время плаваний с отцом по Белому морю Ломоносов приобрел привычку всматриваться в северное ночное небо. Первые сведения по мореходной астрономии из "Арифметики" Магницкого и укрепили его любознательность. В дальнейшем Ломоносов приобрел большую начитанность в астрономической литературе. В его библиотеке было немало сочинений по астрономии: трактат Л. Эйлера о планетах, "Кометография" Гевелия, "Уранография" (большой звездный атлас в пятьдесят карт), о которой Ломоносов пометил: "очень хороша", и др. Еще адъюнктом Ломоносов перевел составленное петербургским академиком Гензиусом "Описание в начале 1744 года явившейся кометы", издав ее с дополнениями по энциклопедии Чемберса (Шамбера). В 1753 году Ломоносов разработал оригинальную теорию кометных хвостов, связав ее со своими исследованиями по электричеству. Новейшие исследования подтвердили догадки Ломоносова об электрической природе "бледного сияния" кометных хвостов.

* * *

Интересуясь вопросами астрономии, Ломоносов, разумеется, не ограничился книжным знакомством с предметом. Он с увлечением занимался сам наблюдениями над небесными светилами. Пользуясь при этом астрономическими приборами и зрительными трубами, он, естественно, не мог отнестись к ним пассивно и потратил много труда и изобретательности на их улучшение.

Приборы Ломоносова просты и остроумны. Он устраивает большую фотометрическую трубу для сравнения света звезд, или "фотометр", который следующим образом описывает в "Химических и оптических записках":

"В камеру выбеленную впускать свет солнечной сквозь разные дырки на бумагу, чтобы от ней во всю камеру свет распростирался, и мерить свет, читая такую печатную книгу, кою можно при одном сиянии звезд читать зимою. Апертуру (отверстие. - А. М.) разделить на число звезд видимых, число покажет диаметр звезд".

При конструировании этого прибора Ломоносову, вероятно, вспомнилась знакомая ему со времен Спасских школ старинная книжка "Космотеорос" Гюйгенса, где изложен подобный же способ измерения диаметра неподвижных звезд. Однако, как было отмечено академиком С. И. Вавиловым, "в приборе Ломоносова введены улучшения по сравнению с Гюйгенсом".

Особенно настойчиво работал Ломоносов над усовершенствованием телескопов, рассматривая это как одну из важнейших задач практической оптики. "Я всегда имел намерение, - указывал Ломоносов в подготовленной им в 1762 году "Речи об усовершенствовании зрительных труб", - дабы сии превосходные небесные орудия, коих изобретение принесло великую честь Невтону и Грегорию, не по доверию только были употребляемы, но через новые усовершенствования, из сокровищ оптики почерпаемые, лучше приспособления получали".

Работая над созданием нового типа телескопа, Ломоносов проявляет большую смелость и независимость конструкторской мысли. Изучая распространенные и принятые в его время телескопы системы Грегори и Ньютона, составленные из металлических зеркал и выпуклых стекол, Ломоносов установил, что наличие в этих телескопах небольшого дополнительного зеркала только ухудшает видимость и что они "должны быть исправляемы более от излишества, нежели недостатка". Руководствуясь мыслью о необходимости убрать все лишнее, что составляет преграду свету, падающему на большое зеркало, Ломоносов устраняет дополнительное зеркальце и решительным образом изменяет всю конструкцию телескопа.

Ломоносову удалось построить телескоп, состоявший только из одного вогнутого зеркала и окуляра.

"Новоизобретенная" им труба, как указывал Ломоносов в сохранившихся черновых заметках, "тем должна быть превосходнее Невтонианской и Грегорианской, что 1) работы меньше, для того что малого зеркала не надобно; а потом 2) и дешевле; 3) не загораживает большого зеркала и свету не умаляет; 4) не так легко может испортиться, как вышеописанные, а особливо в дороге; 5) не тупеют и не путаются в малом зеркале (коего нет, и не надобно) лучи солнечные, и тем ясность и чистота умножаются; 6) новая белая композиция в зеркале к приумножению света способна". 15 апреля 1762 года, как указывает далее Ломоносов, была "учинена проба трубы катадиоптрической об одном зеркале, и мое изобретение произошло в действие с желаемым успехом".

Только в 1774 году зеркальный телескоп точно такой же конструкции был предложен и еще позже, в 1789 году, построен английским астрономом Гершелем, имя которого и было потом присвоено телескопам этого типа, тогда как приоритет в этом изобретении неоспоримо принадлежит Ломоносову.

Осуществив изобретение телескопа "об одном большом зеркале без малого", Ломоносов продолжает упорно работать над дальнейшим усовершенствованием астрономических труб. Только за время с 1761 по 1765 год им было разработано и построено несколько новых конструкций телескопов, выгодно отличавшихся от всех подобных инструментов, известных в его время. Под наблюдением Ломоносова были изготовлены две астрономические трубы - одна "длиною в фут, толщиною в два дюйма", увеличивающая предметы в шестьдесят раз, и другая размером "в половину" и увеличивающая в тридцать шесть раз.

В конце своей жизни Ломоносов работал над созданием большого телескопа отечественной конструкции... Ломоносов производит многочисленные опытные плавки разных составов "для получения большого зеркала в рефлекторе". Он сам присутствует при этих плавках, превозмогая боли в ногах, вызванные мучительной болезнью, пока не добивается "доброго зеркального металла без ноздрей".

Его смелая новаторская мысль постоянно направлена на улучшение техники изготовления приборов. Так, например, им был предложен оригинальный способ изготовления сверхтонких зеркал, новый способ полирования стеклянных поверхностей, способ, "как испытывать точную плоскость плоских зеркал трубкою в расстоянии", и многое Другое.

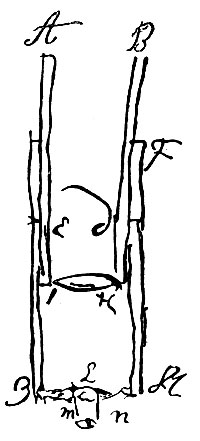

Станки и инструменты для этих работ Ломоносов придумал сам. В его "Химических и оптических записках", относящихся к 1762-1763 годам, сохранился чертеж изобретенного им станка для обтачивания поверхностей сферических зеркал из металлического сплава, а также наброски различных других изобретений в области оптики. Одновременно Ломоносов изыскивал пути для создания новых, точных и наиболее совершенных измерителей времени, намечая различные приспособления и улучшения в конструкции часов, предлагал ввести "стеклы и хрусталь для избежания фрикции" (трения) и пр.

Раздраженный вечными проволочками и столкновениями с Академической канцелярией, Ломоносов с 1762 года переносит изготовление оптических приборов к себе на дом, где он на свои средства обзаводится станками и инструментами, закупает материалы и набирает мастеров. Вскоре у него возникает образцовая оптическая мастерская, где работают опытные мастера-инструментальщики, которым помогают толковые молодые ребята, на ходу обучающиеся тонкому и сложному делу приборостроения.

Ломоносов строго распределял работу между всеми участниками и точно указывал, кто из них что должен делать. Одна из таких записок сохранилась:

"Колотошин (с ним Андрюшка и Игнат):

1. Разделение градусов.

2. Зубы на дугах и шпилях.

3. Все, что к обращению машин надобно.

Гришка (у него работников 2):

1. Шлифовать зеркала.

2. Прилаживать токарную, и шлифовальную машину, в чем помогать ему Кирюшке.

Кирюшка:

1. Машину доделать рефракций.

2. Дуга к большому зеркалу и повороты.

3. Трубки паять к оглазкам.

Кузнец:

1. Бауты и винты.

2. Вилы к шпилю большому.

3. Полосы для прочей отделки.

4. Винты ватерпасные для установки машин.

Столяр:

1. Передние апертуры и раздвижной ход.

2. Подъемный стул".

Все они дружно и напряженно работали над созданием новых отечественных телескопов - точили, полировали, шлифовали и ладили зеркала, пригоняли части телескопа одну к другой, вкладывая в дело свою сметку и сноровку.

Ломоносов не только создает новые конструкции телескопов, но и разрабатывает рецепты для приготовления оптического стекла. "В окулярные употреблять желтое стекло из сурика и горного хрусталя откаленное", - помечает он в своих записках. "Стекло с суриком много больше делает рефракцию, нежели другое. С ним соединить стекло из фужера".

Последняя запись, по-видимому, указывает, что Ломоносов пришел к мысли о возможности получения различных сортов стекла (с различной свето преломляемостью) для ахроматических объективов. Хроматическая аберрация (радужное отсвечивание в оптических приборах) была серьезной помехой для наблюдения и считалась неустранимой в силу самих законов преломления света. Однако в 1747 году Леонард Эйлер указал, что устранение цветной аберрации теоретически возможно. Для этого он предложил пользоваться двумя стеклами, промежуток между которыми наполнен водой. Работая с 1752 года со своим рефрактометром, Ломоносов вплотную подошел к практическому решению этого вопроса и занялся поисками рецептов для стекол, которые обладали бы различными показателями светопреломления.

Путь к открытию ахроматических объектов был найден. И не случайно в Петербургской Академии еще при жизни Ломоносова Иоганн Цейгер, а затем Эпинус занялись изготовлением ахроматических объектов. "По щастию, - говорил в академическом собрании 2 июля 1763 года Цейгер, - нашел я не токмо два вида стекол в самой России сделанных, которые имеют различную светопреломляемость и состоят в той же пропорции, как английские стекла кронглас и флинтглас", но и занялся изготовлением других видов стекол, "которые в рассуждении разности углов рассеяния, другие весьма превосходят"1. Нет никакого сомнения, что этим "щастием" Цейгер был обязан теоретическим работам Ломоносова.

1 (В. Л. Чекакал. Проблема оптического стекла в России. "Природа", 1939, № 6, стр. 96. Упоминаемые Цейгером "английские стекла" - два сорта стекла, найденные в 1758 году Джоном Доллондом - "флинтглас" и "кронглас", отличающиеся различной светопреломляемостью и потому нашедшие применение для изготовления ахроматических объективов.)

Устранение цветной аберрации было неотложной задачей для Ломоносова, так как он настойчиво работал над созданием приборов, пользование которыми предполагало скудное или недостаточное освещение, когда каждая помеха была особенно чувствительна.

Занимаясь ночными астрономическими наблюдениями, Ломоносов заметил, что через одни инструменты предметы различаются в ночное время лучше и явственнее, чем через другие. Это навело его на мысль попытаться сконструировать особую трубу для наблюдений в сумерки. 13 мая 1756 года в Академической конференции Ломоносов демонстрировал "ночезрительную трубу", которая построена для той цели, чтобы различать в ночное время скалы и корабли. Академики засвидетельствовали: "Из всех опытов явствует, что предмет, поставленный в темную комнату, различается в эту трубу яснее, чем без нее. Но поскольку это получено для малых расстояний, еще нельзя установить, что будет на больших расстояниях на море. Однако Ломоносов полагает, что его изобретение можно довести до такой степени совершенства, что он может поручиться в несомненной пользе его на море".

Ломоносов предлагал объявить от Академии наук конкурс на изобретение телескопа для наблюдений предметов, находящихся в темном месте, при условии, чтобы оно не было вовсе лишено освещения. Однако академик Эпинус, лично неприязненный к Ломоносову, категорически отверг самую возможность подобного изобретения. Разгорелась ожесточенная полемика. Ломоносов спорил, основываясь лишь на своем опыте и не имея возможности по тогдашнему состоянию науки теоретически обосновать действие своей "ночезрительной трубы". Эпинус полемизировал исключительно с формально-теоретических позиций, совершенно игнорируя практику. В частности, Эпинус доказывал невозможность повысить яркость изображения в трубе в обычных дневных условиях и на этом основании переносил эти правила на ночное время. Эпинуса поддержал и адъюнкт Степан Румовский. Весь "мемуар" Эпинуса был написан в довольно заносчивом тоне, что вызвало крайнее раздражение Ломоносова. "Сей ущерб чести от моих трудов стал мне вдвое горестен, - писал он 8 июля 1759 года И. И. Шувалову, - для того, что те, которые сие дело невозможным почитали, еще и поныне жестоко, с досадительными словами спорят, так что, видя не видят и слыша не слышат".

Ломоносов до конца жизни не прекращал размышлять о своем изобретении, не считая свою идею ни опровергнутой, ни поколебленной. Из недавно опубликованной "Росписи сочинениям и другим трудам советника Ломоносова", составленной им самим, видно, что работа по созданию "ночегляда" продолжалась и в 1763 году, когда производились "опыты по составлению трубы, чтобы в сумерках ясно видеть". По смерти Ломоносова его изобретение было надолго забыто, и даже сама идея прибора для ночного наблюдения была отвергнута. Только моряки знали по опыту пользу труб и биноклей в сумеречное время. Жизненная практика опровергала теоретические заблуждения, но к ней не прислушивались.

Собственноручный набросок М. В. Ломоносова 'ночезрительной трубы' его конструкции

"Почти два века, - пишет академик С. И. Вавилов, - "ночезрительная труба" Ломоносова считалась его ошибкой, в жизнеописаниях Ломоносова о ней умалчивали. Между тем прав был Ломоносов, а не Румовский и Эпинус. Если бы сетчатка человеческого глаза не меняла своих свойств при очень большом ослаблении света, то Эпинус был бы вполне прав: яркость изображения, получаемого на сетчатке глаза, совсем не зависела бы (для предметов конечных размеров) от применяемой оптики. В действительности, однако, сетчатка при очень слабом свете приобретает особые свойства, в некоторых пределах при этом воспринимаемая яркость тем больше, чем больше изображение на сетчатке (закон Рикко). Помещая между глазом и предметом в ночных условиях зрительную трубу с большим увеличением, мы увеличиваем яркость изображения на сетчатке и повышаем так называемую "разрешающую силу", вследствие чего предметы, невидимые без трубы, становятся различимыми. Во время Отечественной войны все это выяснилось с полной несомненностью, и сейчас трубы с большим увеличением для ночных наблюдений ("ночезрительные трубы") - весьма распространенный предмет вооружения. Достаточно сказать, что так называемая "дальность действия" больших прожекторов при наблюдении за вражескими самолетами во время ночных полетов повышается примерно в полтора раза при применении "ночезрительных труб". Так через столетия Ломоносов восторжествовал над Румовским и Эпинусом, доказав еще раз глубину и правильность своей мысли и интуиции1."

1 (Акад. С. И. Вавилов. Великий русский ученый. "Природа", 1945, № 3, стр. 77. )

* * *

Когда приблизилось время прохождения Венеры по диску Солнца, Ломоносов пожелал привлечь к наблюдениям двух русских ученых - астронома Андрея Красильникова и "математических наук подмастерья" Николая Курганова, о чем и написал соответствующее определение как советник Академической канцелярии. Эпинус немедленно встал на дыбы и наотрез отказался допустить их в обсерваторию. Он объявил, что обсерватория тесна и что вообще "такого наблюдения, которое точности и строгости требует", он не может вести в присутствии посторонних людей и "смотрителей". Эпинуса поддерживал и одобрял Тауберт. За Красильниковым и Кургановым стоял Ломоносов, который стремился вырвать из рук иностранцев монополию на занятие наукой в России. Дело приняло принципиальный характер. Ломоносов не мог воспринимать его иначе, как одну из попыток оттеснить русских людей от науки. Сопротивление Эпинуса и Тауберта следовало сломить во что бы то ни стало. Оскорбленные Красильников и Курганов подали жалобу в Сенат. Они указывали, что Эпинус давно завладел всей обсерваторией, не доверяет им самых простых инструментов и даже не допустил их "для. наблюдения прошлого лунного затмения". Стало быть, дело было не в особых условиях, необходимых для наблюдения редкого небесного явления.

В свою очередь, Ломоносов настойчиво доказывал, что Красильников и Курганов - опытные и достойные доверия люди. Оба были уже не молодые и постоянно занимались астрономией. "Красильников тогда уже был доброй обсерватор, когда еще господин Епинус ходил в школу с катехизисом", - писал Ломоносов в особой докладной записке, составленной около этого времени. Сын унтер-офицера, ученик навигацкой школы Николай Курганов (1726-1796), ценою больших лишений, поступил в 1741 году в морскую академию, где показал такие успехи, что с семнадцати лет стал преподавать математику и астрономию в гардемаринских классах. Курганов и Красильников еще в 1746 году ездили в Прибалтику "ради сочинения морских карт" и помогали академику Гришову в астрономических наблюдениях в Петербурге и на острове Эзеле. Красильникова не раз отправляли в астрономические экспедиции, в том числе на Камчатку. Все доводы Эпииуса, утверждает Ломоносов, не более как пустые и каверзные отговорки: "Во всех обсерваториях, а особливо при важных случаях бывают и должны быть сонаблюдатели, как помощники наблюдений... Делиль, бывший здесь долгое время профессором, ездил в Березовое и имел с собой помощников. Бывшее в 1748 году примечали знатное солнечное затмение на здешней обсерватории г.г. Браун, Красильников и Попов и еще при них другие, а никто друг на друга в помешательстве не жаловался". Ломоносов не допускает мысли, чтоб рекомендованные им обсерваторы "сделали шаркотню и заглушили б часовой маятник", а это как раз могла произвести компания великосветских зевак, "кою уже давно г.г. Тауберт и Епинус пригласили".

За три дня до прохождения Венеры Сенат, наконец, издал особый указ, которым предписывалось выдать Красильникову и Курганову "инструменты исправные", а ключ от обсерватории отобрать у Эпинуса, так как он имеет привычку запираться. Указ предусматривал, что если Эпинус не пожелает производить наблюдения "обще" с Красильниковым и Кургановым, то "отвесть ему другой способный покой при академических же аппартаментах". Но Эпинус, подстрекаемый Таубертом, в самый последний момент вовсе отстранился от наблюдений, чем в значительной мере сорвал их успех, Не повезло и Сибирской экспедиции. Румовского, остановившегося в Селенгинке, подвела пасмурная погода. Наблюдения Попова тоже были не совсем удачны.

Самыми успешными и замечательными оказались наблюдения самого Ломоносова, занимавшегося ими у себя дома, "больше для физических примечаний, употребив зрительную трубу о двух стеклах длиною в 4 1/2 фута". Предоставляя вести специальные наблюдения астрономам, Ломоносов решил в свою небольшую трубу "примечать" только начало и конец явления "и на то употребить всю силу глаза, а в протчее время прохождения дать ему отдохновение". Труба, которою пользовался Ломоносов, отличалась сильной хроматической аберрацией и давала четкое изображение только около центра поля зрения. Настало время начала явления, вступление Венеры на диск Солнца опаздывало. Было несомненно, что эфемериды, составленные Эпинусом и другими астрономами, были неточны. Прошло сорок минут. От непрерывного наблюдения Солнца сквозь "весьма не густо копченное стекло" болели глаза. Наконец Ломоносов заметил, что край Солнца на месте ожидаемого вступления Венеры "стал неявственен и несколько будто стушован, а прежде был весьма чист и везде ровен". Ломоносов подумал, что это произошло от чрезмерного напряжения и усталости глаза, и на секунду зажмурился. Но через несколько секунд он заметил, что там, где край солнечного диска был неявственен, появилась ущербность от вступления Венеры. Затем Ломоносов дождался соприкосновения противоположного края диска Венеры с краем Солнца (второй контакт) и отметил, что между этим задним краем Венеры, который еще не вступил на диск Солнца, и краем самого Солнца показалось "тонкое как волос" сияние. Через пять часов Ломоносов приступил к наблюдению схождения Венеры с диска Солнца. И вот, "когда ее передний край стал приближаться к солнечному краю и был около десятой доли Венериного диаметра, тогда появился на краю солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила". "Вскоре оный пупырь потерялся, и Венера показалась вдруг без края". Конец явления, как теперь отчетливо заметил Ломоносов, также ознаменовался размытостью и неясностью солнечного края. Все это были явления совершенно новые, никогда ранее не наблюдавшиеся и не описанные астрономами.

Ломоносов не только проявлял себя как тщательный и дисциплинированный наблюдатель, - он немедленно сделал из своих наблюдений смелые и глубокие выводы, что "планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного". Неясность края диска Солнца и все остальные явления объясняются вступлением на диск Солнца атмосферы Венеры, рассеивающей и поглощающей солнечные лучи. Ломоносову всецело принадлежит честь этого важного открытия, которым он вписал блестящую страницу в летопись русской астрономии. Наблюдения Ломоносова были опубликованы в том же 1761 году особой брошюрой на русском и немецком языках. Ни во время наблюдений 1761 года, ни в 1769 году вопрос о существовании атмосферы на Венере не поднимался ни одним из наблюдателей. Только через тридцать лет английский астроном Вильям Гершель и немецкий Иоганн Шретер после небольшого спора между собой согласились о существовании атмосферы на Венере, закрепив за собой славу людей, которые первые сделали это открытие.

Часть проспекта по Неве между Зимним дворцом и Академией наук. С гравюры Г. Качалова по рисунку М. Махаева (около 1753 года).

Вид Академии наук и Петропавловской крепости (Петербург). С картины М. И. Махаева (пятнадцатые годы XVIII века)

Первую часть брошюры занял журнал астрономических наблюдений Красильникова и Курганова. Затем следовало изложение наблюдений самого Ломоносова и, наконец, особое "Прибавление", составленное им же в просветительских и полемических целях. Ломоносов указывает на необходимость скорейшего распространения в народе правильных естественнонаучных представлений. Одной из обязанностей ученых является "отводить от людей непросвещенных никаким учением всякие неосновательные сомнительства и страхи, кои бывают иногда причиною нарушения общему покою. Нередко легковерием наполненные головы слушают и с ужасом внимают, что при таковых небесных явлениях пророчествуют бродящие по миру бога-делении, кои не токмо во весь свой долгий век о имени астрономии не слыхали, да и на небо едва взглянуть могут, ходя сугорбясь". Ломоносов считает ненужным преследование за простое невежество: "таких несмысленных прорекательниц и легковерных внимателей скудоумие ни в чем как посмеянием презирать должно. А кто от таких пугалищ беспокоится; беспокойство его должно зачитать ему ж в наказание, за собственное его суемыслие. Но сие больше касается до простонародия, которое о науках никакого понятия не имеет".

Ломоносов не скрывает, что его "изъяснение" главным образом "простирается до людей грамотных, до чтецов писания и ревнителей к православию", то-есть адресовано представителям старого мировоззрения, упорно отстаивающим свои взгляды и препятствующим "высоких наук приращению". Ломоносов снова смело выступает в защиту системы Коперника и учения о множестве обитаемых миров. Он видит новое блестящее подтверждение этого учения в только что сделанном им открытии атмосферы на Венере. Но он уже слышит возражения своих противников: "Читая здесь о великой атмосфере около помянутой планеты, скажет, кто: подумать де можно, что в ней потому и пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря; произрастают везде разные прозябания; ими питаются животные. И сие де подобно Коперниковой системе: противно де закону".

Ломоносов пытается отвести от науки лобовой удар раздраженных ревнителей "закона" и выдвигает положение, что "священное писание не должно везде разуметь грамматическим разумом, но нередко и риторским разумом", то-есть не все понимать дословно. Поэтому-де только и происходит "спор о движении и стоянии земли" и "богословы западныя церкви", понимая дословно приведенные в Библии слова Иисуса Навина: "Стой, солнце, и не движись, луна" - "хотят доказать, что земля стоит". Ломоносов снова вспоминает, что спор этот начался еще с языческих времен, приводит рассказ о Клеанте и утверждает, что "еллинские жрецы и суеверы" "правду на много веков погасили".

Ломоносов стремится обеспечить свободное развитие естественных наук в России, избавить ученых от опеки богословов, от постоянных посягательств невежественных церковников. Он выдвигает требование независимости научного исследования от вопросов богословия и невмешательства представителей религии в дела науки. Еще в 1759 году он пытался узаконить это как одну из "привилегий" для академического университета: "Духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях".

Однако сдержанный и примирительный тон его выступления под конец прорывается откровенным сарказмом. Ломоносов откровенно начинает издеваться над духовенством, причем особенно намекает на его корыстолюбие и даже посмеивается над якобы универсальным значением евангелия для всех живых и мыслящих существ: "Некоторые спрашивают, ежели де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповедано ли им Евангелие? Крещены ли они в веру христову? Сим дается ответ вопросный. В южных великих землях, коих берега в нынешние времена почти только примечены мореплавателями, тамошние жители, также и в других неведомых землях обитатели, люди видом, языком и всеми поведениями от нас отменные, какой веры? И кто им проповедывал Евангелие? Ежели кто про то знать и их обратить и крестить хочет, тот пусть по Евангельскому слову (не стяжите ни злата, ни сребра, ни меди при поясах ваших., ни пиры на пути, ни ризу, ни сапог, ни жезла) туда пойдет. И как свою проповедь окончит, то после пусть пойдет для того и на Венеру. Только бы труд его не был напрасен. Может быть тамошние люди в Адаме не согрешили".

Отстаивая учение Коперника, Ломоносов прибегает и к стихотворной шутке. Он включает в "Прибавление" остроумную притчу, доказывающую превосходство и правоту Коперниковой системы мира:

Случились вместе два астронома в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит, Другой что Солнце все с собой планеты водит. Один Коперник был, другой слыл Птоломеи. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: ты звезд теченье знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь? Он дал такой ответ: что в том Коперник прав; Я правду докажу на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такова, Который бы вертел очаг кругом жаркова.

Это простое, доступное и убедительное стихотворение, полное народного здравого смысла вскоре приобрело значительную популярность. Из брошюры Ломоносова в том же году оно было перепечатано в сатирическом журнале М. Д. чулкова "И то и сио" " приведено в "Адской почте" Ф. Эмина. А включение в знаменитый "Письмовник", составленный верным учеником Ломоносова Николаем Кургановым, сделало это стихотворение известным нескольким поколениям грамотных русских людей. "Письмовник" Курганова представлял собой сборник энциклопедического содержания, многократно переиздававшийся и служивший для самообразования широких, преимущественно демократических слоев народа.

Настойчивая просветительская деятельность Ломоносова и серьезный отпор, который он давал притязаниям церковных кругов, значительно укрепили позиции передовой науки Этим и объясняется что в том же 1761 году Академией наук при несомненном содействии Ломоносова было выпущено второе издание книги Фонтенелля "Разговоры о множестве миров", столь решительно осужденной Синодом.

Интерес Ломоносова к астрономическим занятиям не ослабевал в течение всей его жизни. Сохранившиеся "Химические и оптические записки" Ломоносова, относящиеся к 1761 - 1763 годам, показывают, какое множество новых и чрезвычайно важных вопросов и соображений теснилось в его голове. Здесь и отдельные ценные идеи, относящиеся к конструированию астронавигационных приборов, и замечания о методе определения хода морских часов по наблюдениям пар звезд по вертикали, замечания по фотометрии звезд и т. п.

Необыкновенная широта и многообразие астрономических занятий Ломоносова отвечали историческим потребностям России, обусловившим своеобразие, самобытность и независимость его научного творчества. В астрономии, как и во многих других науках, Ломоносов далеко опередил свое время. Астрономические воззрения Ломоносова отражали его передовое, прогрессивное мировоззрение. В них отчетливо проявился его широкий философский подход к изучению природы, его материалистическое понимание всех совершающихся в ней процессов. Это и позволяло ему высказать новые, смелые и замечательные мысли по ряду вопросов, которые не могли и не умели поставить должным образом современные ему западноевропейские исследователи. Ломоносов видел там, где все еще блуждали в потемках.

Ломоносовское понимание природы было основано на ясном представлении о материальном единстве мира. "Во всех системах Вселенной элементы и начала одни и те же, - писал Ломоносов в 1756 году в своих заметках по теории электричества. - И материя пылающего солнца та же самая, что и внутренняя (материя) в раскаленных телах".