IX. Поэт и филолог

"Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, перелетит во устах народных необозримый горизонт столетий".

В конце 1749 года в Академии наук произошел переполох: 19 октября Григорий Теплов коротко сообщил Шумахеру "о пожаловании камер-пажа Ивана Шувалова в камер-юнкеры". Шумахер подтвердил получение копии указа и уведомил, что об этом "в русские и немецкие ведомости внесено быть имеет". Совершенно неожиданно он получил строгий выговор, начинавшийся словами: "Его Сиятельству безмерно удивительно, как мало подчиненные смотрят на свою должность и отправляют дела свои с крайним нерадением и неосторожностью". Президент приказал немедленно вызвать в канцелярию всех, "на ком сие взыскивать надлежит".

Все дело было в том, что в газетной публикации было опущено отчеотво недавнего камер-пажа Шувалова, произведенного в камер-юнкеры. Переводчику Лебедеву и корректору Барсову было строжайше указано, чтобы они впредь "чины особливого достоинства всегда вносили в газеты с их именем и отчеством и с надлежащею учтивостью", а профессору Ломоносову поручено отныне "над ведомостною экспедицией смотрение иметь". Перепуганные корректоры лепетали, что они "у многих людей об отечестве Шувалова спрашивали, но никто нам того объявить не мог, чего ради мы, отечества его не зная, так и оставили".

Возвышение Ивана Ивановича Шувалова взволновало не только Академию наук. "Это было событием при дворе", - пишет в своих мемуарах Екатерина II.

Участники переворота, возведшего на престол Елизавету, захолустные костромские дворяне Шуваловы быстро пошли в гору. Старший брат Александр достиг звания "генерал-аншефа" и имел под своей "дирекцией" с 1746 года страшную Тайную канцелярию, где властвовали и дыба и кнут. Еще большую силу приобрел Петр Шувалов, женатый на Мавре Егоровне Шепелевой - женщине злобной, сварливой, уродливой, но пользовавшейся исключительным доверием Елизаветы. Помышляя о том, как упрочить свое положение, Шуваловы обратили внимание на бедного и незнатного родственника, состоявшего камер-пажем великой княгини, будущей Екатерины II, которая, по ее словам, то и дело видела его с книжкой в руках. Мавра Егоровна расстроила наметившийся брак пажа с Анной Гагариной, в которую тот был влюблен. В июле 1749 года на пути из Москвы в монастырь Саввы Звенигородского паж Шувалов "попал" на глаза Елизавете, а во время нового богомолья - в Воскресенский монастырь (на Истре), 4 сентября того же года был внезапно произведен в камер-юнкеры. "Все на ухо поздравляли друг друга с новым фаворитом", - сообщает Екатерина II. Камер-паж Шувалов, как тогда говорили, "попал в случай". Возвышение Шуваловых продолжается. Петр Иванович Шувалов, не имевший даже сколько-нибудь определенного служебного поста, фактически руководит внутренней политикой государства. Подобно петровским "прибыльщикам", Петр Шувалов был неистощим на изобретение различных проектов. Им было изобретено некое "циркулярное обращение" или скользящее (по мере надобности) повышение цен на соль и вино, причем цены соли были в разных местах весьма различны: от 3 до 50 копеек за пуд. "Графский дом, - рассказывает современник, артиллерии майор М. В. Данилов, - наполнен был тогда весь писцами, которые списывали разные от графа прожекты. Некоторые из них были к приумножению казны государственной, которой на бумаге мильоны поставлено было цифром, а другие прожекты были для собственного его графского верхнего доходу, как то сало ворванье, мачтовый лес и прочее, которые были на откупе во всей Архангелогородской губернии, всего умножало его доход до 400 000 рублей (кроме жалованья) в год".

Бесчисленные, плохо продуманные проекты Петра Шувалова были не лишены размаха. Так, например, он замышлял проложить от озера Эльтон до городка Дмитриевска на Волге трубопровод, по нему вести рапу, выпаривать ее на берегах Волги в особых бассейнах и затем сплавлять по рекам всей России. По предложению Петра Шувалова были упразднены внутренние таможни и заставы, чрезвычайно обременительные для народа; Едущие на базар с пустыми руками крестьяне оставляли что-либо в залог, шапку или рукавицы, и потом были вынуждены их выкупать. Доход от этих сборов был заменен увеличением ввозных и вывозных пошлин. Делалось это в интересах развивавшегося дворянского хозяйства.

Кипучая, но беспорядочная деятельность Шуваловых отражала противоречивый и бурный рост России. Шуваловы принадлежали к той части русского дворянства, которая стремилась закрепить за собой командное положение не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, сохранив при этом монополию на крепостной труд.

Петр Шувалов выступал как крупнейший предприниматель-заводчик. В мае 1754 года он выхлопотал себе на откуп уральские Гороблагодатские заводы, в том числе и новый, строившийся на реке Туре, вместе с приписанными к заводам крестьянами. При этом он оттягал себе не только еще не разработанные недра, но и сто тысяч пудов уже выделанного и привезенного в Петербург железа, перепродав его англичанам. Уплата денег за заводы была рассрочена на десять лет, а уплатив в общей сложности всего сорок тысяч рублей, Петр Шувалов получал до двухсот тысяч годового дохода.

В 1748 году Петром Шуваловым была учреждена Беломорская коммерческая компания, получившая на откуп сальные промыслы сроком на двадцать лет. Морские промышленники, выходившие на промыслы из Варзуги, Сумского посада, Кеми, Мезенского и Кеврольского уездов, не имели права продавать сало и кожу никому, кроме уполномоченных Шувалова. Шуваловские приказчики ходили на судах компании в Карское море, в Обский залив, строили по берегам магазины с хлебом и железными изделиями.

Подстрекаемый английским купцом Вильямом Томом, Петр Шувалов в 1752 году выхлопотал себе привилегию - рубить казенные леса Архангельской губернии по рекам, текущим в Лапландии и около Пустозерского острога. Шувалов передал все ведение дела по контракту Тому и закрепил права за ним и его наследниками до 1790 года. Том строил суда из казенного леса не только по Онеге и Мезени, где он завел верфи, но и на Двине, у самого Архангельска, даже в черте Адмиралтейства. При этом он еще ухитрился получить ссуду в 300 000 рублей, обещая построить "знатное число российских кораблей". Том наводнил русским лесом иностранные рынки. Ненасытная жадность побудила его однажды отправить в Голландию, Англию и Францию столько лесу, что не было никакой возможности продать его в течение трех лет даже за бесценок. Лес рубили беспощадно по всем северным рекам - Вычегде, Югу, Сухоне. В 1762 году только при одной Онежской верфи Том имел собственных пятьдесят кораблей, экипаж которых состоял сплошь из иностранцев1.

1 (Только после смерти П. И. Шувалова, пользуясь тем, что Том совершенно не платил в казну причитавшихся с него по обязательствам денег, удалось до срока упразднить его привилегию (в 1769 году). Ущерб, нанесенный Томом русскому северу, был огромен. Прекрасный корабельный лес был сведен на огромных пространствах. "Содрогнуться можно, увидев, сколько сей зловредный бродяга в пятнадцать лет начудодеял", - писал об этом наглом авантюристе в 1791 году побывавший на Беломорском севере друг А. Н. Радищева Петр Челищев (1745-1811).)

Беспечный сибарит, И. И. Шувалов был во многом чужд хищнической энергии своих двоюродных братьев. Капризный и изнеженный, он питал почти женственное пристрастие к нарядам, но был не корыстолюбив.

Вскоре в Академии наук стало известно, что фаворит императрицы питает совершенно исключительное расположение к Ломоносову. Шувалов благоговел перед Ломоносовым и громко восторгался его дарованиями.

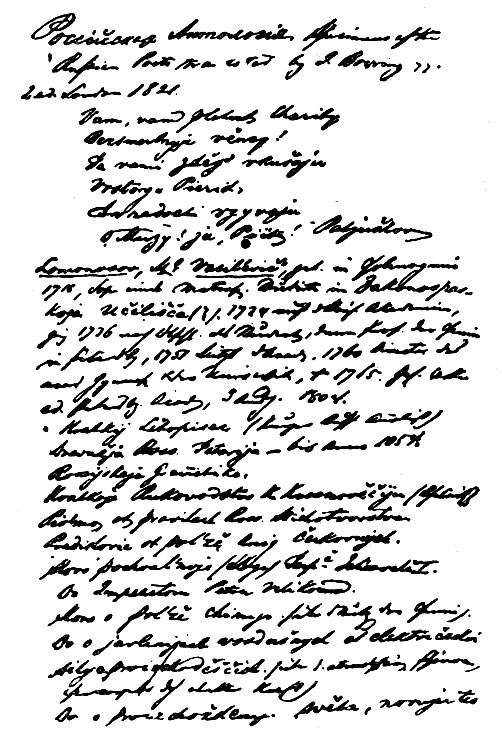

Он любил поэзию, даже пытался сам сочинительствовать. Наставником Шувалова в теории поэзии был Ломоносов. На самой первой странице заведенного Шуваловым альбома Ломоносов написал стих из своей трагедии "Тамира и Селим", разделив его на стопы и означив долгие и краткие слоги. За сим следуют и стихи Шувалова, написанные им в день своего рождения (1 ноября 1752 года). Даже с поправками, внесенными Ломоносовым, стихотворение это имело такой вид:

О Боже мой Господь, Создатель всего света. Сей день твоею волей я стал быть человек: Если жизнь моя полезна, продолжай ты мои лета; Если ж та идет превратно, сократи скорей мой век!

Убедившись, что стихи писать не просто, Шувалов проникся еще большим уважением к Ломоносову.

Ломоносов пытался приохотить Ивана Ивановича к естественным наукам. В новом дворце Шувалова, строившемся на углу Невского и Малой Садовой, по-видимому, предполагалось даже устроить небольшую домашнюю обсерваторию. "В доме Вашего превосходительства обещанных оптических вещей еще долго устроить не уповаю, за тем, что еще нет ни полов, ни потолков, ни лестниц, и недавно я ходил в них с немалою опасностию. Електрические шарики по Вашему желанию пришлю Вам не умедля как возможно", - писал Ломоносов Шувалову 31 мая 1753 года.

Но научные интересы Шувалова были еще более поверхностны, чем занятия литературой.

В бесхарактерном и недалеком Иване Шувалове причудливым образом сочетались две противоположные черты: чувство национальной гордости и дворянская галломания. Воспитанный в мелкопоместной скудости, долго живший в Москве и обучавшийся грамоте вместе с Суворовым, И. И. Шувалов всю жизнь стремился наверстать недостатки своего образования, хотя и не пошел дальше поверхностного чтения французских романов и некоторого знакомства с живописью.

Приблизившись ко двору, Шувалов окружил себя изысканной роскошью и стал в полной мере тем, что называли тогда "петиметром" - томным модником, выписывавшим из Парижа дорогую мебель, одежду, кружева, лакеев. Он охотно играл роль просвещенного человека и даже украдкой от набожной Елизаветы переписывался с французскими вольнодумцами, не скупившимися на самую откровенную лесть. "Может статься, русский Рим будет обязан вам своим существованием", - шисал Шувалову Гельвеций. Попутно Гельвеций снисходительно упрашивал Шувалова "даровать некоторую свободу вашим писателям" и бороться с суевериями: "Да не остановят гения в его полете суеверия". Почитывая атеистические книги, Шувалов крестился под полой халата и, притворяясь недогадливым, не отвечал на советы и намеки французских писателей.

Шувалов скоро приобрел замашки большого барина и хорошо научился замечать суетливое искательство под благородной осанкой и возвышенными речами теснившихся в его прихожей иностранцев. Они его скорее развлекали и занимали, нежели оказывали на него какое-либо серьезное влияние. Галломания Шувалова была поверхностна и не затрагивала глубоко его личности.

Горячность и прямота Ломоносова, его удивительный ум и неукротимая воля, ясность цели и постоянная готовность к борьбе производили сильнейшее впечатление на Шувалова. Его невольно захватывали грандиозные перспективы развития страны - раскрытие ее недр, рост промышленности и торговли, широкое распространение наук в отечестве - все, что так радостно требовал и возвещал Ломоносов в своих речах и одах. Он заражал Шувалова своей верой в русский народ, поддерживал в нем чувство национальной гордости, придавал серьезность его минутным благим порывам и претворял их в дело.

Иван Иванович Шувалов был по натуре отзывчив и доброжелателен, но ему недоставало подлинной энергии. Он часто впадал в меланхолию и жаловался на бесполезную жизнь. Ломоносов пробуждал в нем жажду деятельности, сознание необходимости принести пользу отечеству, неотступно добивался через него исполнения своих планов. Ломоносов держался с Шуваловым запросто, снисходительно относился к его сибаритству и пристрастию к роскоши, даже защищал его от насмешек и сатирических выпадов "зоилов":

Златой младых людей и беспечальный век Кто хочет огорчить, тот сам не человек...

Ради науки, ради любезных муз и просвещения русского народа Ломоносов шел на поклон к вельможе. Но он никогда не гнулся перед ним в три погибели и не поступался чувством собственного достоинства. Еще А. С. Пушкин обратил внимание на то, как смело и независимо держал себя с Шуваловым Ломоносов: "Умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить". И Пушкин приводит известные слова Ломоносова к Шувалову, вызванные тем, что меценат решил у себя в доме устроить "примирение" между Сумароковым и Ломоносовым. Отлично понимая, что Шувалов рассчитывает позабавиться на их счет, Ломоносов гневно написал ему: "Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет"1.

1 (Письмо Ломоносова от 19 января 1761 года. Пушкин, сам страдавший от невыносимой обстановки, созданной вокруг него светским обществом, не раз мысленно обращался к Ломоносову. "Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога", - писал он жене 8 июня 1834 года.)

Всеми своими успехами Ломоносов был обязан не "щедротам" Елизаветы и не "покровительству" Шувалова, а самому себе, своей неустанной борьбе за все то, что отвечало насущным нуждам и потребностям исторического и культурного развития русского народа. Ломоносова не радовали и не утешали лестные придворные поручения. Он прямо в глаза своим покровителям роптал на то, что его отрывают от горячо любимых им наук.

А в письме к И. И. Шувалову 4 января 1753 года он писал:

"Всяк человек требует себе от трудов успокоения: для того оставив настоящее дело, ищет себе с гостьми или с домашними препровождения времени, картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом; от чего я уже давно отказался за тем, что не нашел в них ничего кроме скуки". И, как об особом счастье, он просит, чтобы ему "на успокоение от трудов", полагаемых "на сочинение Российской истории и на украшение Российского слова", позволено было уделить несколько часов, "чтобы их вместо бильярду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, что и движением вместо лекарства служить имеют".

Но Шувалов все же умел ладить с Ломоносовым и служил ему надежной опорой в той напряженной борьбе, которая не затихала в стенах Академии. Заступничество Шувалова сдерживало злейших врагов Ломоносова и открывало большой простор для его деятельности. Но в то же время близость его к Шувалову втягивала Ломоносова в круг придворных интересов и поручений, от которых ему становилось все труднее уклониться.

Вступив на престол, когда ей уже перевалило за тридцать, Елизавета Петровна с неумолимой жаждой заштатной, обделенной царевны кинулась во все жизненные утехи, какие только мог изобрести ее утонченный и сластолюбивый век. Придворные балы и пиршества, нескончаемые маскарады и пикники, фейерверки и иллюминации, торжественные богослужения и парадные представления в Оперном доме стремительно сменяли друг друга. Она любила жить так, чтобы дух захватывало. Эту психологическую черту хорошо уловил Ломоносов, представивший Елизавету в одной из своих од неистовой всадницей - Дианой на охоте:

Ей ветры вслед не успевают, Коню бежать не воспящают1 Ни рвы, ни частых ветвей связь: Крутит главой, звучит браздами И топчет бурными ногами, Прекрасной всадницей гордясь!..

1 (Воспящают - препятствуют.)

Елизавета Петровна любила шум жизни, музыку, пение, пушечную пальбу, колокольный звон, звуки рогов и кваканье лягушек в Царскосельском пруду, смертельно боялась темноты, заговоров и пожаров. Окна ее дворцов то и дело озарялись заревом. Горел Петербург, полыхала деревянная Москва. Елизавета безудержно тратила деньги на свои прихоти. Современники уверяли, что го дня вступления на престол она не надела двух раз одно и то же платье, причем меняла их иногда по три раза на дню. На придворных вечерах она ввела причудливую моду, чтобы мужчины являлись "в огромных юбках на китовых усах", а женщины _ в мужских костюмах. И притом все без масок! "Такие метаморфозы, - рассказывает Екатерина II, - не нравились мужчинам. Дамы казались жалкими мальчиками, кто был постарше, того безобразили толстые и короткие ноги, и из всех них мужской костюм шел только одной императрице".

Придворные, подражая императрице, старались перещеголять друг друга в роскоши, "изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в столе все, что есть драгоценнее, в питье все, что есть реже", - как писал современник, князь М. Щербатов, в своей книге "О повреждении нравов в России". По улицам Петербурга покачивались "позлащенные кареты" с "точеными стеклами", запряженные шестерками медленно выступавших коней с кокардами и бантами на головах. Дородные кучера были облачены в бархатные кафтаны с бобровой опушкой и треугольные шляпы. Завидев такую карету, придворный бриллиантщик Позье, по его собственным словам, спешил запереть окна и двери и сказывался, что его нет дома, ибо большие баре брали только в кредит.

За двором тянулась вся дворянская Россия. Поток предметов роскоши, хлынувший из-за границы, увеличивался с каждым годом. Обеспокоенный Сенат собирает "ведомости", можно ли уменьшить ввоз в Россию дорогих тканей. Русские фабриканты берутся выделать четыре с половиною тысячи аршин травчатых и гладких бархатов, девять тысяч цветных штофов, пятьдесят тысяч гризетов и т. д. Но по справкам обнаружилось, что одних привозных бархатов поступило в 1746 году пятнадцать тысяч аршин. В конце 1742 года было точно предписано особым указом, кому дозволяется употребление каких тканей. Только особам первых пяти классов дозволялись шелковые парчи и кружева (притом не шире четырех пальцев), следующие три класса могли носить бархаты и другие материи до трех рублей за аршин, остальные должны были довольствоваться "гризетами". Не имеющим ранга предписывалось "бархату не носить ни им самим, ни их женам". Но подобные ограничения только подчеркивали безмерную роскошь двора.

При Елизавете чрезвычайно усилилось дворцовое строительство. Выросший - в России гениальный зодчий Варфоломей Растрелли создает один за другим сверкающие золотом и лазурью великолепные здания, в которых находят применение и художественные элементы русской национальной архитектуры (пятиглавие растреллиевских церквей, гармонически включенное в дворцовый ансамбль). Елизавета относилась к своим дворцам как к ювелирным драгоценностям и обсуждала каждую мелочь. Она сама вручила Растрелли кусок сукна нежноголубого "селадонового цвета", в тон которого надлежало выкрасить стены дворца в Царском Селе, что прекрасно гармонировало с белой кровлей и рассыпанными по всему фасаду позолоченными украшениями. Дворец был изумительным произведением искусства, и недаром Ломоносов сказал о нем, что при его создании "художеств славных сила возможность всю и хитрость истощила".

Легкие, словно уходящие в бесконечную даль анфилады сверкающих зал. Ослепительный поток золота и ярких красок. Обилие всевозможных украшений, хитроумные, причудливые волюты (завитки), подражающие прихотливым изломам раковин, пальмовые листья и виноградные ветви; фантастические маски зверей и фавнов; улыбающиеся, скачущие, цепляющиеся за гирлянды цветов амуры. Двойной ряд окон, разделенных узкими зеркалами, отражающими друг друга, множит и без того пышное убранство. Огромные плафоны с клубящимися облаками и мчащимися ввысь крылатыми гениями, фигурные узорчатые паркеты, создающие иллюзию разбегающейся лестницы, - все это как бы раздвигает пространство, придает ему сказочную легкость, увеличивает грандиозность открывающегося взору зрелища.

Это нетерпеливое великолепие вполне отзечало характеру Елизаветы. Елизавета всю жизнь тщилась окружить себя небывалой пышностью, но прожила в недостроенных, вечно переделываемых по ее прихотям дворцах. Рядом с великолепными покоями высились груды мусора и хлама, за пышными залами ютились неприглядные, тесные и душные жилые комнаты.

Екатерина II рассказывает в своих мемуарах, что во дворцовом флигеле в Москве, куда ее поместили, вода текла по стенам, из всех щелей дуло, и семнадцать камер-фрау были помещены в одной комнате, откуда не было другого выхода, кроме как через спальню великой княгини. Вслед за кочующей императрицей везли не только ее необозримый гардероб, но и дворцовую мебель, постели, столы, посуду. И в отсутствие Елизаветы раззолоченные дворцы стояли опустошенные, ожидая, покуда поломанная и покореженная обстановка наскоро будет водворена на место. "Мебель сделалась наконец почти никуда не годна, - сообщает Екатерина, - чтобы получить новую, надо было просить нарочного позволения императрицы, добраться до которой большей частию было очень трудно или даже совсем невозможно".

Роскошь елизаветинского двора приводила в изумление бывалых иностранных дипломатов, удивлявшихся диковинным контрастам, окружавшим русскую царицу. В 1755 году граф Цннцендорф писал, что путешествие в Царское Село для него было сильно отравлено смрадным запахом от трупов лошадей, валяющихся по канавам в дороге. Лошади мчали позолоченный возок русской царицы со скоростью до двадцати восьми верст в час. Павших лошадей тут же бросали на дороге. Убрать их было недосуг.

Великолепие елизаветинских дворцов было лишь ослепительной декорацией, блестящим фасадом, за которым скрывалась темная и угнетенная крепостная Россия, бесправие, невежество и произвол.

* * *

Придворный быт властно и неумолимо предъявлял требования к уму и таланту Ломоносова. Его заставляли обслуживать придворные развлечения. А его торжественные хвалебные оды становятся неотъемлемою принадлежностью официальных торжеств. Елизавета жалует и награждает Ломоносова исключительно за его поэтические заслуги. О Ломоносове-ученом она не имеет даже смутного представления. Но когда, еще в 1748 году, Кирилла Разумовский поднес ей поздравительную оду Ломоносова, она тотчас пожаловала сочинителю две тысячи рублей. Ломоносову привезли эти деньги на двух возах. Золотые и серебряные монеты чеканились главным образом для нужд заграничной торговли, и вся страна обходилась медяками. Двадцать пять рублей в тогдашней медной монете весили полтора пуда.

Академии наук было указано отпечатать один экземпляр оды на александрийской бумаге и переплести "в золотой мор" (муар), а внутри оклеить тафтой; два экземпляра для поднесения "их императорским высочествам" переплести "в тафте красной, внутри оклеить золотою бумагою"; да еще 252 экземпляра переплести для "знатных особ". Иметь у себя книги Ломоносова в особо роскошном переплете становилось делом тщеславия.

Елизавета не только "милостиво" замечает стихи Ломоносова, но и сама просматривает их и дает свою предварительную апробацию. Так, по поводу представленного ей в сентябре 1754 года проекта иллюминации и фейерверка Елизавета, по доношению Канцелярии артиллерии и фортификации в Академию наук, "изволила апробовать тако: г. Ломоносова вирши очень хороши, а иллюминацию переменить, понеже де таковою фигурою многажды бывали". Стихи, понравившиеся Елизавете, начинались словами:

Россия, вознося главу на высоту, Взирает на своих пределов красоту: Чудится в радости обильному покою...

Устройству иллюминаций придавали тогда большое значение. По всякому поводу на площади перед дворцом устанавливались деревянные, ярко раскрашенные пирамиды и обелиски, строили пышные арки с аллегорическими картинами. Позолоченные транспаранты содержали витиеватые стихотворные надписи, поясняющие значение этих картин. В разноцветных стаканчиках и плошках горело и чадило масло. Взлетал к небу причудливый фейерверк. Устройством иллюминаций занимался целый штат особых фейерверкеров, состоявших на службе при артиллерийском управлении.

Один из них - артиллерийский офицер М. Данилов - живо рассказывает в своих "Записках", какая в таких случаях подымалась суматоха. В сентябре 1754 года над подготовкой фейерверка по случаю рождения Павла Петровича трудилось около, тысячи человек, которые работали в три смены круглые сутки. Когда в 1752 году итальянец Сарти показал фейерверк "из переменных разных фигур" - ракет белого огня "колесами и фонтанами", русские не пожелали уступить иностранцам и добились того, что получили редкостный зеленый огонь. Разумеется, дело не обошлось без помощи лаборатории Ломоносова. И еще в конце 1756 года Василий Клементьев под наблюдением Ломоносова продолжал изыскания, "как бы сделать для фейерверков верьховые зеленые звездки". А в плане иллюминации 1753 года Ломоносов упоминает "изобретенные мною витые ракеты". Но главною его обязанностью было придумывать новые темы для иллюминаций и сочинять к ним приличествующие случаю стихотворные надписи. Помощником ему в этом деле должен был служить академик Штелин, ничем серьезным, кроме этого, в Академии не занимавшийся. Ломоносова крайне тяготили эти обязанности, отрывавшие его от научных занятий, и его раздражение прорывалось даже в официальных отписках и бумагах. Когда 20 апреля 1748 года Григорий Теплов прислал Ломоносову ордер, содержащий предложение срочно перевести на русский язык приготовленные для иллюминации стихи Штелина, Ломоносов написал резкий ответ:

"Хотя должность моя и требует, чтобы по присланному ко мне ордеру сделать стихи с немецкого, однако я того исполнить теперь не могу, для того что в немецких виршах нет ни складу, ни ладу... и весьма досадно, чтобы такую глупость перевесть на Российской язык". Ломоносов досадует, что ему даже не прислали плана иллюминации: "Кто бы не засмеялся той музыке, когда бы двое согласившись петь, один бы выпускал голос без всякого движения рта, а другой бы поворачивал губами, языком и гортанью? Но почти то же делается, когда один составляет изображения для иллуминаций, а другой надписи". Но, взявшись за дело, Ломоносов становится, как во всем, мастером. Он интересуется декоративной и технической стороной дела, выступает как художник и конструктор, предлагает новые механические приспособления, вносит свою выдумку и изобретательность. Так, в 1753 году он предлагает план оригинальной иллюминации, чтобы "бегущий от трона дракон со львиною, тигровою, крокодиловою, веприною, змеиною, волчьей и лисьими головами" был представлен на особом "низком плане", который следует "оттянуть перед окончанием фитильного огня за шпалеры, а из промеж лучей пускать к дракону швермеры" (особый вид ракет).

Без Ломоносова не обходятся теперь не только официальные празднества, но и домашние увеселения вельмож. 24 октября 1754 года Иван Иванович Шувалов в своем огромном доме давал маскарад на шестьсот человек с фейерверком "из разных огненных фонтанов, колес, лусткугелей и других различных огней". Были зажжены три щита с аллегорическими изображениями, которые пояснялись стихами Ломоносова. Проходит два дня, и тем же порядком следует еще более пышное празднество, заданное Петром Шуваловым. На площади сооружается "Обновленный храм Российской империи", с лаврами, пальмами и статуями, знаменующими "Распространение наук, художеств и купечества". Сад убирается десятью тысячами ламп. И, разумеется, от Ломоносова требуют стихи. Описание иллюминации издается роскошной брошюрой с художественной виньеткой. И за выполнением этого издания опять приходится следить Ломоносову. Немного спустя и граф Михаил Воронцов задумывает устроить праздник. Он, не церемонясь, посылает Ломоносову "нотацию на память" с изложением плана иллюминации и, конечно, с просьбой "потрудиться стихами". Но, в свою очередь, и Канцелярия главной артиллерии настойчиво требует, чтобы академики Штелин и Ломоносов не мешкали с представлением проектов иллюминации на 25 ноября (день восшествия Елизаветы на престол), и на 18 декабря (день рождения Елизаветы), и на Новый год.

Елизавета Петровна была музыкальна и до беспамятства любила театр. Во время встречи нового, 1751 года итальянская инструментальная и вокальная музыка и украинские певчие развлекали веселящихся вельмож в течение семи часов подряд. В "хрустальных паникадилах" горело одновременно три тысячи свечей. С капризной настойчивостью Елизавета требовала, чтобы ее увлечения разделялись всеми. И когда в 1754 году в Оперный дом на комедию съехалось мало зрителей, в тот же вечер от имени императрицы были разосланы уведомления, что впредь за неприезд в театр полиция будет взыскивать по 50 рублей штрафа. А чтобы в театре было довольно "смотрителей" (зрителей), Елизавета распорядилась открыть доступ в Оперный дом "знатному купечеству, только бы одеты были не гнусно".

При Елизавете развивается русский национальный театр. В 1749 году кадетами была разыграна и поставлена первая русская трагедия "Хорев" А. П. Сумарокова. Для постановки были выданы из царской кладовой богатые одежды. Елизавета сама одевала Оснельду, которую представлял красивый кадет Свистунов.

На один спектакль в кадетском корпусе попал приезжий из Ярославля купеческий сын Федор Волков. Вернувшись в родной город, он собрал труппу любителей и стал давать представления в кожевенном сарае на купоросном заводе купца Полушкина. Елизавета Петровна, как только до нее дошел слух об ярославских любителях, вызвала их в Петербург. "Ярославские комедианты" - разночинцы Иван Дмитриевский, Алексей Попов, братья Федор и Григорий Волковы - были причислены к Шляхетскому корпусу для обучения иностранным языкам, словесности и гимнастике. Они жили в корпусе наравне с кадетами и отличались от них только тем, что не имели шпаги.

Недостаток репертуара для возникающего национального театра побуждал к решительным мерам. В сентябре 1750 года Кирила Разумовский уведомил Академию, что Елизавета "изустным" наказом повелела "профессорам Тредиаковскому и Ломоносову сочинить по трагедии". Разумовский, в свою очередь, распорядился, что если профессорам потребны будут книги из библиотеки, "оные выдать с распискою, и по окончании того возвратить в библиотеку попрежнему". Тредиаковский оставил свои филологические занятия, а Ломоносов химические опыты, и оба засели за трагедии. Тредиаковский написал громоздкую, ломившуюся от учености трагедию "Деидамия", Ломоносов - трагедию "Тамира и Селим".

С напечатанием сочиненной по высочайшему указу трагедии "не умедлили". Ее печатали буквально день и ночь. Корректор Барсов требовал выдать не промедлительно "в типографию свеч маканых один пуд". И опять пошли распоряжения об издании экземпляров на "александрийской" средней и тонкой бумаге, в красном сафьяне и без сафьяну, по обрезу с золотом и по обрезу с напрыском и т. д. В трагедии "Тамира и Селим", как определяет ее содержание сам Ломоносов, "изображается стихотворческим вымыслом позорная гибель гордого Мамая". Историческое событие, положенное в основу трагедии, осложнено поэтическим вымыслом и принимает условный характер. Царь крымский Мумет обещает Мамаю свою дочь Тамиру в жены. Он посылает своего сына Нарсима принять участие в походе Мамая на Русь. В это время багдадский царевич Селим подступает под город Кафу в Крыму и осаждает его. Мумет заключает перемирие в надежде, что подоспеет на помощь Нарсим. Тамира и Селим полюбили друг друга. Но Мумет непреклонен, так как Тамира обещана Мамаю. В последнем акте Нарсим приносит весть о битве на Куликовом поле и рассказывает о пораженин Мамая. Рассказ этот не лишен монументальной выразительности:

Уж поле мертвыми наполнилось широко. Непрядва трупами спершись едва текла. Различный вид смертей там представляло око, Различным образом повержены тела. Иной с размаха меч занес на супостата, Но, прежде прободен, удара не скончал. Иной забыв врага прельщался блеском злата, Но мертвый на корысть желанную упал...

В этой насквозь условной и всецело подчиненной требованиям тогдашнего театра пьесе, где были необходимы пышные перспективные декорации, яркие мишурные костюмы, скульптурные позы и преувеличенные жесты, Ломоносов сумел ввести отдельные нотки, отвечающие его личным чувствам и взглядам. Так, он вкладывает в уста Селима слова, прославляющие твердость духа и бесстрашие, силу воли и самообладание, уменье "напасти презирать, без страху ждать кончины"; он гордо говорит о себе:

Мой нрав был завсегда уму порабощен.

Моральные правила самого Ломоносова, несомненно, отражала и следующая сентенция Селима:

Какая польза тем, что в старости глубокой И в тьме бесславия кончают долгий век. Добротами всходить на верьх хвалы высокой И славно умереть родился человек.

9 января 1751 года трагедия "Тамира и Селим" была представлена кадетами при дворе, на малом театре. Недоброжелатели, намекая, что пьеса написана по приказу свыше, окрестили Ломоносова "Расин поневоле". Близкий к Сумарокову литератор И. П. Елагин составил пародийную афишу, высмеивающую пьесу Ломоносова, а попутно и его занятия химией и мозаикой.

"От Российского театра. Объявление.

758 года февр. 29 дня будет представление трагедии Тамиры. Начало представления будет в тринадцать часов по полуночи. Актриса, изображающая Тамиру, будет убрана драгоценным бисером и мусиею. В сей бисер и в сию мусию чрез химию превращены Пиндаровы лирические стихи собственными руками сего великого стихотворца.

Малая комедия. Racine malgre lui1. Потом баллет. Бунтование гигантов. Украшение баллета.

1 (Racine malgre lui - Расин поневоле (франц.).)

1. Трясение краев и смятение дорог небесных.

2. На сторонах театра Осса и на ней Пинд.

Кавказ и на нем Етна, которая давит только один верьх ево. В середине под трясением дорог небесных Гигант, который хочет солнце снять ногою, будет танцовать соло; потом все представление окончают обще танцевалыцики и певцы, певцы поят следующее:

Сёреди прекрасных роз Пестра бабочка летает. Примечание

В трех перьвых тонах ошибся или капельмейстер или стихотворец, однако в оной песни для красоты мыслей его отпустительно".

Это язвительное изделие пародирует не только драматургию, но и весь поэтический стиль Ломоносова.

* * *

"Хвалебная ода" в том виде, в каком ее развил Ломоносов, не имела себе подобий на Западе. Не говоря уже о внутреннем содержании этих од - темах труда, науки, государственной пользы, отражающих потребности русского национального развития, - даже их внешнее выражение, торжественная витийственность были обращены к древнерусским традициям ораторского искусства.

Хвалебные оды Ломоносова отличаются необыкновенной приподнятостью, бурным, словно кипящим, как морские валы, слогом. Ломоносов разверзает кратеры вулканов, устремляет "гром на гром", заставляет яростное море сражаться с "пределами небес", созывает на торжество России весь сонм античных божеств и героев.

Грандиозные образы теснят друг друга в каком-то беспокойном движении. Целые каскады громких разящих слов сообщают его одам стремительное великолепие.

Чтобы передать охвативший его поэтический "восторг", Ломоносов вполне сознательно разрывает логический строй своей речи, поражает воображение неожиданным сочетанием понятий, или, как он сам выражается, "сопряжением далековатых идей". Он прибегает к нарочито вычурным оборотам речи и нарушает привычный порядок слов во фразе, указывая в своей "Риторике", что в речах торжественных "подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом". Его эпитеты и сравнения ее столько определяют сам предмет, сколько должны передать общее эмоциональное впечатление от него. Его оды полны движения и живописной яркости. В оде 1742 года он великолепно передает смятение и шум битвы, неистовство смерти в стане разбитого и поверженного врага:

Огня ревущего удары И свист от ядр летящих ярый Сгущенный дымом воздух рвут, И тяжких гор сердца трясут... ...Там кони бурными ногами Взвивают к небу прах густой, Там смерть меж Готфскими полками Бежит ярясь из строя в строй, И алчну челюсть отверзает, И хладны руки простирает, Их гордый исторгая дух...

В оде 1748 года, вспоминая мрачные дни бироновщины, когда возлюбленные его Музы (науки) жили в страхе, Ломоносов наполняет всю природу волнением и беспокойством. Крутится густая мгла, тревожно горит багровое небо, по которому буря разносит искры:

Годину ту воспоминая, Среди утех мятется ум! Еще крутится мгла густая, Еще наносит страшный шум! Там буря искры завивает, И алчный пламень пожирает Минервин с громким треском храм! Как медь в горниле, небо рдится! Богатство разума стремится На низ к трепещущим ногам...

Ломоносов придает большое значение звучанию своих стихов. В курсе "Риторики" от предлагает правила "благозвучия" и советует "обегать непристойного и слуху противного стечения согласных".

Ломоносов достигает большого совершенства звукописи. Приведем примеры из разных од Ломоносова:

Горы выше облаков Гордые главы вздымают... Российский род и плод Петров... Сильна во младых днях держава, Взмужав до звезд прославил ту...

Однако Ломоносов не фетишизирует звуки и не делает их самоцелью. Он особо оговаривает, что "сих правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим идеям и стараться оныя изображать ясно" ("Риторика", § 173).

Непомерность и фееричность поэзии Ломоносова, обилие живописных деталей, своего рода словесных картушей и волют прекрасно гармонируют с материальным окружением, в котором звучали его стихи.

Среди причудливо подстриженных аллей, мерцающих среди них мраморных статуй и подсвеченных разноцветными огнями фонтанов наскоро сколоченные сооружения изображали благоденствующую под скипетром Елизаветы Россию. Качались на ветру пестрые китайские фонарики, шумели каскады, звенела музыка, шипели и рассыпались золотистым дождем ракеты, фермеры и лусткугели. Оды Ломоносова должны были представлять собой такие же блестящие словесные иллюминации, с условным изображением "веселящейся" и "торжествующей" России. Они неизбежно должны были соответствовать общей атмосфере придворных празднеств, для которых они и предназначались. Ломоносов иногда даже заимствует все краски из живописно-ювелирного придворного быта, как в оде 1745 года:

Там мир в полях и над водами; Там вихрей нет, ни шумных бурь, Меж бисерными облаками Сияет злато и лазурь. Кристальны горы окружают, Струи прохладно обтекают Усыпанной цветами луг. Плоды кармином испещренны И ветьви медом орошенны Весну являют с летом вдруг...

Нечего и думать, чтобы в этих произведениях могла найти отражение подлинная жизнь крепостной страны. Это и предопределило известную историческую ограниченность од Ломоносова, которые неминуемо входили в создаваемый художественными средствами апофеоз русской монархии. Великолепие ломоносовских од, их торжественный, ликующий тон, грандиозные радостные образы, отражавшие исторический подъем России, в то же время скрывали истинный характер социальных отношений и положение трудового народа. "Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым", - тонко замечает по этому поводу А. С. Пушкин.

Само "поднесение" од и их опубликование носило вполне официальный характер. И не случайно Пушкин называл оды Ломоносова "должностными". За их политическое содержание отвечал не только Ломоносов, но и вся Академия наук. Они должны были соответствовать общим декларациям правительства, которое при Анне и Елизавете продолжало смотреть на поэзию, как во времена Петра, то-есть весьма практически. Официально публикуемые хвалебные оды должны были служить для разъяснения и возвеличения внешней и внутренней политики феодально-крепостнического государства. По крайней мере, это от них требовалось.

Все это делало положение Ломоносова чрезвычайно трудным. И приходится только удивляться той властной смелости, с какой Ломоносов умел вкладывать в оды, сочиняемые им по официальному поводу, свое, дорогое ему содержание, которое, по существу, не имело ничего общего со взглядами и интересами придворных кругов. Однако это не следует понимать в том смысле, что Ломоносов писал "эзоповским языком" или как-либо вводил в свои оды запретные темы. Но содержание од Ломоносова неизменно оказывалось шире и глубже правительственных деклараций (не говоря уже о реальной политике) и во многом опережало свое время.

Опираясь на наиболее близкие ему принципы петровского государства, настаивая на продолжении петровской политики развития страны и преодоления экономической и культурной отсталости, Ломоносов развертывал программу, которая, в конечном счете, отражала самые прогрессивные тенденции русского исторического развития.

Еще в 1912 году профессор П. Н. Сакулин указывал, что в одах Ломоносова заключены "образы без лиц", что воспеваемые им цари представляют лишь воображаемую фигуру "просвещенного" монарха, наделенного столь же воображаемыми качествами. Все они, начиная от невежественной Анны Иоанновны и кончая полоумным Петром III, выступают как неизменные покровители наук и искусств, милостивые и мудрые властители, под скипетром которых процветает и благоденствует страна. Само собой разумеется, что это характеризует не их самих, а того, кто к ним обращается, его собственные желания, которые он лишь обязан выдавать за действительность. В конечном счете, это облаченные в льстивые выражения требования к носителям государственной власти. Иной возможности в пределах оды и панегирика почти не было. Заслуга Ломоносова в том, что он эти возможности искал.

Лозунги, выдвигаемые Ломоносовым, до известной степени обязывали правительство с ними считаться. Ибо, принимая хвалебные оды и надписи Ломоносова, публикуя их и выставляя на всенародное обозрение на раскрашенных транспарантах, Елизавета и ее правительство вольно или невольно как бы скрепляли своим авторитетом их содержание. Постоянно напоминая ветреной и ленивой Елизавете, что она "дщерь Петра", Ломоносов стремился повлиять на ее политическое сознание. В 1747 году, когда русское правительство намеревалось послать войска на помощь Англии и Австрии против Франции, он пишет одну из своих лучших од, в которой славит "возлюбленную тишину" - мирное преуспеяние народов. А его ода на воцарение Екатерины II превратилась в страстную патриотическую речь о благе и преуспеянии отчизны, содержала грозное предупреждение иноземцам, хозяйничавшим в стране.

Однако нельзя рассматривать оды Ломоносова как своеобразные поучения царям. Ломоносов знал, что его читает вся грамотная Россия, и его оды через голову царей, которых он был вынужден прославлять, были обращены ко всему народу. И Ломоносов, по существу, по самому глубокому смыслу своих од, славит в них вовсе не царей, а Российскую Державу, свою прекрасную родину. За бледными фигурами "безликих" самодержцев встает единственная Героиня одической поэзии Ломоносова - великая и необъятная Россия, "небу равная Россия", как восклицает он в своей оде 1761 года. Он создает поистине гигантский аллегорический образ России, которая покоится среди равнин:

В полях, исполненных плодами, Где Волга, Днепр, Нева и Дон, Своими чистыми струями Шумя, стадам наводят сон, Седит1 и ноги простирает. На степь, где Хинов2 отделяет Пространная стена от нас...

1 (Седит (стар.)-сидит.)

2 (Хины - китайцы.)

Главой "коснувшись облаков", она "жонца не зрит своей державе":

Веселый взор свой обращает И вкруг довольство исчисляет. Возлегши лактем3 на Кавказ? (Ода 1748 года.)

3 (Лактем (стар.) - локтем.)

Сама громкость и торжественность одической поэзии Ломоносова была не только проявлением декоративной помпезности. Поэт П. А. Вяземский прекрасно подметил, что "лира Ломоносова была отголоском полтавских пушек". Ломоносов был певцом народа, "праздновавшего победы или готовившегося к новым". Мощное Русское государство способно отразить любое посягательство извне.

Мы дерзкий взор врагов потупим, На горды выи их наступим, На грозных станем мы валах?.. - писал он в 1745 году.

Он знает, что настанут времена, когда Не будет страшной уж премены, И от российских храбрых рук Рассыплются противных стены И сильных изнеможет лук.

Он видит в пространной и неодолимой России стабилизирующую силу, которая приносит мир народам, измученным войнами:

Российски тишина пределы превосходит И льет избыток свой в окрестные страны. Воюет воинство твое против войны; Оружие твое Европе мир приводит! (Надпись 1748 года.)

Эту же тему Ломоносов настойчиво развивает и в своих торжественных речах. Особенно замечательно в этом отношении "Слово похвальное" Елизавете Петровне, произнесенное им в публичном собрании в Академии наук 26 ноября 1749 года. Ломоносов вспоминает победы, одержанные над шведами в 1741-1742 годах, когда "неприятели с трепетом в бегство обратились", видя, что "ни топкие болота, ни мшистые озера, ни стремнины крытые", ни крепкие стены и непроходимые засеки, ни другие естественные и природные "защищения" не могут препятствовать натиску и храбрости "молниеносных" русских воинов. "Сия победа, - восклицает Ломоносов, - тем паче протчих была предивна, что казалось, якобы и Марс, подражая кроткому государыни нашея нраву, ненавидел пролития человеческой крови; и вся Европа рассуждала, что Россия не войну с неприятельми имела, но токмо предерзких вероломцев за неистовство наказала". Обширная и могущественная Россия не нуждается в захвате и завоевании чужих земель. "Имеющая толикое пространство полей плодоносных, болот ли непроходимых пожелает? Простирающая Скипетр свой на протекающие в ее послушании изобильные и великий Нил превосходящие реки, на зыбучие ли мхи польстится? Господствующая в земли, мед и млеко точащей, на камни ли не плодные с желанием взирать будет?"

Но Ломоносов хорошо понимает, что русские просторы, русские плодородные земли и изобилующие всякими богатствами недра привлекают к себе жадные взоры соседних и даже весьма отдаленных хищников. Россия должна не только давать отпор тем, кто выступает против нее с оружием, но и внимательно следить за теми, кто замышляет и готовит нападение; "надзирать", как говорит Ломоносов, "мыслями воюющих".

Россия должна быть постоянно начеку, чтобы охранять свой мирный труд и безопасность. "Искусный мореплаватель не токмо в страшное волнение и бурю, но и во время кротчайшия тишины бодрствует, укрепляет орудия, готовит парусы, наблюдает звезды, примечает перемены воздуха, смотрит на восстающие тучи, исчисляет расстояние от берегов, мерит глубину моря, и от потаенных водою камней блюдется".

И горе тем коварным и озлобленным завистникам, которые дерзнут напасть на миролюбивый и великодушный русский народ! Его справедливый гнев будет ужасен и сумеет покарать врага, "и хотя он пространными морями, великими реками, или превысокими горами от нас покрыт и огражден будет; однако почувствовав свое наказание помыслит, что иссякло море, прекратили течение реки, и горы опустившись в ровные поля претворились, помыслит, что не флот Российский, но целая Россия к брегам его пристала".

Ломоносов благословляет только одну благородную войну - священную защиту отечества от нападения.

Война ради войны, завоевательная политика, война как метод ненавистна Ломоносову. Он отвергает такую войну и считает ее недостойной человечества, восклицая в своей поэме "Петр Великий":

О, смертные, на что вы смертию спешите? Что прежде времени вы друг друга губите? Или ко гробу нет кроме войны путей?

В "Письме о пользе Стекла" Ломоносов с негодованием говорит о зверствах и хищничестве европейцев, которые в погоне за золотом истребляли цветные народы Америки:

Им оны времена не будут в век забвенны, Как пали их отцы для злата побиенны. О, коль ужасно зло! на то ли человек В незнаемых морях имел опасный бег, На то ли разрушив естественны пределы, На утлом дереве обшел кругом свет целый. За тем ли он сошел на красны берега, Чтоб там себе явить свирепого врага? По тягостном труде снесенном на пучине, Где предал он себя на произвол судьбине, Едва на твердый путь от бурь избыть успел. Военной бурей он внезапно зашумел.

Он говорит о страшной участи порабощенных туземцев, которых американские колонизаторы "свирепствуя в середину гонят гор, драгой металл изрыть из преглубоких нор". Эти стихи Ломоносова перекликаются с гневными словами А. Н. Радищева, заклеймившего рабовладельческую Америку, выросшую на крови и угнетении негров и индейцев: "И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их изобилуют произращениями разновидными. Назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопает в роскоши, а тысящи не имеют ни надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрыва. О дабы опустети паки обильным сим странам".

Мощь России должна лишь обеспечить ее мирное развитие. Ломоносов гордится ратными подвигами своего народа и часто приводит в своих одах "примеры храбрости российской", но выше всего он ставит мирное преуспеяние отчизны. Одну из своих самых знаменитых од Ломоносов начинает с прославления "возлюбленной тишины" - мирного времени, обеспечивающего народам возможность радостного и спокойного труда:

Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина, Блаженство сел, градов ограда, Коль ты полезна и красна! (Ода 1747 года.)

Ломоносов мечтает о прочном мире, когда можно будет, наконец, перековать мечи на орала (сошники), а "серный прах" (порох) употреблять только для веселых фейерверков. В оде 1742 года Ломоносов обращается к войне, которая "в угрюмых кроется лесах" у шведских берегов. Ломоносов сурово предлагает войне перестать "прекрасный век мрачить" и выражает твердую уверенность в том, что могущественная Россия сумеет обуздать ее ярость, сломает все ее "махины грозны", сотрет "пространны стены" крепостей, обеспечит такое время, когда "пребудут все поля безбедны" и "на месте брани и раздора цветы свои рассыплет флора".

Это "героическое миролюбие" Ломоносова, как удачно выразился профессор Д. Д. Благой1, отражало народное понимание войны и мира, а не взгляды правящей дворянской верхушки. Мир нужен прежде всего народу-труженику, олицетворяемому в образе возделывающего свою ниву "ратая". В оде 1748 года Ломоносов желает своему народу благоденствия в мире и труде

1 (Д Д. Благой История русской литературы XVIII века. М., 1945, стр. 134.):

Весна да рассмеется нежно, И ратай в нивах безмятежно Сторичный плод да соберет...

В своих одах Ломоносов неустанно ратует за развитие науки в отечестве и просвещение русского народа. В оде Елизавете (1750) он пишет:

Престань сомненьем колебаться, Смятенный дух мой, и поверь, Не ложны то мечтанья зряться, Но истинно Петрова дщерь К наукам матерски снисходит, Щедротою в восторг приводит. Ты, Муза, лиру приими, И чтоб услышала Вселенна, Коль жизнь наукам здесь блаженна. Возникни, вознесись, греми...

Грядущая Россия, которую видит перед собой Ломоносов, гигантские очертания которой он набрасывает в своих одах, - это просвещенная, устроенная на началах науки страна, где моря соединены реками и каналами, осушены болота; прилежно разрабатываются недра, где творят чудеса механика и химия, а земледелец справляется о наблюдениях метеорологов. Это страна технического прогресса и промышленного развития. Ломоносов славит созидательный труд, озаренный научным знанием. Целое аллегорическое шествие наук проходит в оде 1750 года. Он представляет пользу, величие, значение каждой отрасли знания, указывает на стоящие перед ними неотложные просветительные задачи.

Он обращается с призывом к механике:

Наполни воды кораблями, Моря соедини реками, И рвами блата иссуши, Военны облегчи громады. Петром основанные грады Под скиптром дщери соверши.

К химии:

В земное недро ты, Химйя, Проникни взора остротой, И что содержит в нем Россия, Драги сокровища открой.

К метеорологии:

Наука легких метеоров Премены неба предвещай, И бурный шум воздушных споров Чрез верны знаки предъявляй: Чтоб ратай мог избрати время, Когда земли поверить семя, И дать, когда покой браздам, И чтобы не боясь погоды, С богатством дальни шли народы К Елисаветиным брегам.

К географии:

Российского пространства света' Собрав на малы чертежи, И грады оною спасенны И села ею же блаженны, География, покажи1.

1 (Ломоносов произносит - химия, география, уранйя и т. п.)

В этой оде Ломоносова, да и во многих других, как заметил еще поэт и профессор литературы начала XIX века Мерзляков, дышит "небесная страсть к наукам"2.

2 (А. Мерзляков. Разбор осьмой оды Ломоносова. "Труды Общества любителей российской словесности". 1817. Ч. 7, стр. 65. Уже тогда Мерзляков отмечал выражавшуюся в этой оде Ломоносовым уверенность, что "Россия сама в себе найдет, если употребит свое тщание, все металлы, все произрастения, все драгоценности, которые со многими издержками получает из отдаленных стран... Сии мысли его тем важнее, что они, без сомнения, были еще довольно новые в то время в его отечестве" (там же, стр. 51-52).)

"Науки", воспеваемые Ломоносовым, не являются стертыми аллегориями. Они выступают во всеоружии своих технических, прикладных свойств и прозаических назначений. Ломоносов указывает на необычайные просторы России, где должны найти применение науки:

Тебе искусство землемерно Пространство показать безмерно Незнаемых желает мест... (Ода 1746 года. Вторая редакция.)

Великое "земель пространство" требует немало "искусством утвержденных рук сию злату очистить жилу". Но Ломоносов верит в преображающую силу науки и в творческую энергию и одаренность русских людей:

Воззри на горы превысоки, Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течет,

Богатство в оных потаенно Наукой будет откровенно... (Ода 1747 года )

Развертывая свою замечательную программу преобразования страны на началах науки, Ломоносов не понимал, что она выходит за пределы феодально-крепостнического государства и что для ее претворения в жизнь недостаточно одного просвещения и распространения "наук". Он переоценивал способность просвещенных деспотов внять его советам и слишком полагался на "самоочевидную истину", разумность и убедительность своих доводов, чистоту и бескорыстие своих желаний и помыслов. Ломоносов в этом отношении разделил судьбу всех просветителей, которые, как указывал В. И. Ленин, "и на Западе и в России [...] совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного"1. Не понимая классового характера государства, Ломоносов возлагал чрезмерные надежды на "просвещенный абсолютизм", думая, что "идеальный монарх", не имеющий других целей, кроме "блага подданных", может действительно преобразовать свою страну на основах Разума

1 (В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 2, стр. 473.).

За образцом такого государя было недалеко ходить. Ломоносов рос и складывался под непосредственным впечатлением от деятельности Петра I. Он столкнулся с этой деятельностью еще у себя на родине и всю жизнь как бы чувствовал себя лично обязанным Петру и его реформам. Что бы ни писал Ломоносов, он всегда находил случай помянуть добрым словом Петра, почтить его память, прославить его дела, науки, войско, флот, победы.

Петр I для Ломоносова прежде всего "строитель, плаватель, в полях, в морях герой", создатель сильного, стремительно развивающегося русского государства, неутомимый труженик, заражающий и воодушевляющий всех своим личным почином и примером. "Я в поле меж огнем, я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями, я в разных художествах между много различными махинами, я при строении городов, пристаней, каналов, между бесчисленным народа множеством, я меж стенами валов Белого, Черного, Каспийского моря и самого Океана духом обращаюсь, везде Петра Великого вижу, в поте, в пыли, в дыму, в пламени", - говорил в 1754 году Ломоносов в своем "Похвальном слове Петру Великому".

"Когда Пётр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости", - характеризует историческое значение усилий Петра И. В. Сталин1.

1 (И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 248-249.)

Эту сторону деятельности Петра, отвечавшую общенациональным историческим задачам, и подчеркивал Ломоносов. Славя и воспевая Петра, он по-своему боролся за сохранение и развитие наиболее прогрессивных начал петровского государства, многие из которых находились в его время под угрозой. Ломоносов создает идеальный, преувеличенный образ Петра, как пример и укор его дряблым и ничтожным преемникам. Феодальная реакция, усилившаяся после смерти Петра, тянула Россию вспять. Ломоносов опирается на авторитет Петра и взывает к его тени, потому что постоянно видит, как искажаются, гибнут и обращаются в ничто его собственные замыслы и начинания. Ломоносов чувствовал и считал себя продолжателем и поборником дела Петра. Он видел причину своих непрестанных несчастий и неудач прежде всего в том, что правящие круги России не идут по пути, указанному Петром.

С необычайной художественной силой передает Ломоносов чувство тоски и скорби, охватившее страну после смерти Петра. Когда "рыдали Россы о Петре".

Земля казалася пуста; Взглянуть на небо - не сияет; Взглянуть на реки - не текут. И гор высокость оседает; Натуры всей пресекся труд (Ода Елизавете 1761 года.)

Возвеличивая Петра, Ломоносов преступает все мыслимые пределы: "Ежели человека, богу подобного, по нашему понятию найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю". В оде 1743 года он вводит Петра в сонм античных божеств и в то же время смело играет христианскими уподоблениями:

Воззри на труд и громку славу, Что свет в Петре не ложно чтит, Нептун познал его державу. С Минервой сильной Марс гласит: "Он бог, он бог твой был, Россия, Он члены взял в тебе плотские, Сошед к тебе от горних мест"...1

1 ( Это "обоготворение" Петра вызвало, между прочим, большое ожесточение старообрядцев, не понимавших условно-аллегорических уподоблений и видевших в них кощунство. Слова Ломоносова были использованы старообрядцами даже в их полемической литературе. В одном рукописном старообрядческом сочинении говорилось "И паки именовався божеством России, яко же свидетельствует книжка "Кабинет Петра", л. 2: "Он бог, он бог твой, о Россия. Он члены взял в тебе плотские, сошел к тебе от горних мест", ибо он древний змий, сатана, прелестник, свержен бысть за свою гордыню от горних ангельских чинов" ("Чтения в Обществе истории и древностей Российских", 1863, кн. 1. "Смесь", стр. 60-61).)

Но этот "обожествленный" Петр выступает у Ломоносова в окружении самых земных качеств. В 1760-1761 годах Ломоносов приступает к большой эпической поэме "Петр Великий", которая должна была состоять из двадцати четырех песен и охватить все события петровского царствования.

Жанр "героической поэмы" считался самым ответственным в поэтике классицизма и, по сути дела, отсутствовал в русской поэзии, хотя попытки создания различных "Петриад" делались, уже начиная с Кантемира. Ломоносов успел написать только посвящение и две песни (части) о походе Петра на север. Посещение Петром Архангельска и Соловецкого монастыря, жестокая буря на Белом море, путь на Олонец, осада и взятие Шлиссельбурга - основные картины этой поэмы.

Петр Великий выступает в этой поэме на фоне всей России. В поэме уделено много места государственным думам Петра, который, "преходя Онежских крутость гор" и приметив признаки руд, помышляет об их промышленном использовании и намеревается основать заводы, чтобы иметь под рукой металл для нужд армии и флота:

Железо мне пролей, разженной токи меди: Пусть мочь твою и жар почувствуют соседи...

Петр хочет проложить среди болот и озер канал:

Дабы Российскою могущею рукою Потоки Волхова соединить с Невою...

Петр I привлекал Ломоносова прежде всего как практический деятель. "Труд Петра" в понимании Ломоносова - это стремление к максимальному развитию культурных и производительных сил страны.

Ломоносов закрывал глаза на темные стороны петровских реформ, на тяготы и лишения народа, за счет которого они производились. Ожесточенно борясь с засильем иноземцев, Ломоносов не замечал, что сам Петр нередко без всякой нужды пренебрегал национальными традициями и наряду с лучшими элементами западной культуры переносил в свою страну и худшие.

Свое отношение к Петру Ломоносов переносил на его дочь. Он хотел видеть в ней живое воплощение дел Петра. "Похваляя Петра, похвалим Елисавету", - восклицал он в своем "Похвальном слове Петру Великому". Ломоносов, несомненно, чувствовал к пей личное расположение и был во власти многих иллюзий. Но он, разумеется, отлично сознавал, что Елизавета не способна по-настоящему продолжать дело своего отца.

В насильственной идеализации облика Елизаветы особенно отчетливо проявила себя историческая ограниченность самого Ломоносова. "Взирая на Елисавет", Ломоносов истощает весь запас громких слов и уподоблений. Она - "богиня власти несравненной, хвала и красота вселенной", российская Паллада и Минерва в одном лице, ее "щедроты выше звезд".

Богиня новыми лучами Красуется окружена, И звезды видит под ногами Светлее оных как луна...

Или совсем изысканно, как в надписи 1752 года:

Нам радуга твое приятие венца, Поставлена весной в созвездие Тельца... Усердно все в тебе венчанно солнце чтим...

Все эти восхваления, разумеется, нимало не отвечали ни реальным качествам Елизаветы, ни действительному состоянию крепостной России. И потому в одическую лирику Ломоносова вторгалась значительная доля художественной фальши, что и заставляло Радищева с гневом и болью воскликнуть: "Не завидую тебе, что следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы стройным гласом воспетой, но ниже гудочного1 бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елизавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе".

1 (Гудок - старинный русский музыкальный инструмент грушевидной формы, с тремя струнами, по которым водили луковидным смычком. )

Однако, как мы видели, это все же не было "ласкательство" (лесть) царям. Пышные атрибуты и уподобления, которыми наделял Ломоносов царей, были навязаны ему самими условиями одического жанра и придворного стиля, в рамках которого была вынуждена развиваться его поэзия. Ломоносов, несомненно, сознавал не только известную традиционность, но и обязательность этих художественных средств. В оде 1741 года он отмечает, что Бирон заставлял

...себя в неволю славить, Престол себе над звезды ставить...

Пушкин и Белинский, оба с глубоким уважением относившиеся к личности Ломоносова, осуждали его одический стиль, как далекий народу и чуждый жизненной правде. "Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается", - писал Пушкин о Ломоносове в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербург". "Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности, вот следы, оставленные Ломоносовым". Точно так же В. Г. Белинский в статье "Взгляд на русскую литературу 1846 года" утверждал, что Ломоносов дал поэзии "направление книжное, подражательное, и оттого, по-видимому, бесплодное и безжизненное, следовательно, вредное и губительное".

Пушкин и Белинский прежде всего имели в виду, конечно, направление в современной им литературе, которое пыталось опереться на одическую традицию Ломоносова в целях оправдания и возвеличения феодальных устоев. Представители литературной и политической реакции противопоставляли Ломоносова новой, свободолюбивой русской поэзии, дышащей идеями Радищева, декабристов и первых революционных демократов-разночинцев. Поэтому Пушкин и Белинский и сочли себя обязанными указать на те черты одической поэзии Ломоносова, которые стремились использовать в своих целях "литературные староверы". И замечательно, что Белинский, выступая против поборников старой идеологии, называет в той же статье Ломоносова Петром Великим русской литературы, то-есть прямо указывает на прогрессивность деятельности Ломоносова.

Пушкин и Белинскиц ценили прежде всего научную деятельность Ломоносова, потому что в ней он мот больше проявить себя, выразить свое передовое, прогрессивное мировоззрение.

В своем поэтическом творчестве Ломоносов был стеснен не только внешними требованиями, предъявляемыми к нему феодально-придворной средой, но и особенностями развития художественной идеологии в России.

Разительное новаторство Ломоносова и стало возможно только потому, что оно не явилось перенесением на русскую почву готовых форм и образцов, как это, к сожалению, еще иногда утверждают, а было подготовлено всем ходом предшествующего русского литературного развития, связано со старой русской художественной традицией, в значительной мере определившей историческое своеобразие его поэзии.

Ломоносов совершил огромный исторический пробег от хвалебной виршевой поэзии петровского времени к одической поэзии, создателем и зачинателем которой он явился. Он преобразовал русское стихосложение и ввел в русскую поэзию новые жанры. Однако образная система Ломоносова, торжественный стиль его одической лирики были в значительной степени обращены к традициям древнерусского ораторского искусства и виршевой поэзии. Многие из ломоносовских сравнений, метафор, аллегорических сопоставлений восходят к русской поэзии XVII века.

В еще большей степени оды Ломоносова связаны с поэзией петровского времени. Нептуны, Марсы и Вулканы, выступающие в них, как будто прямо перешли сюда с живописных аллегорий петровских триумфов. Едва речь заходит о ратных подвигах, как появляются гиганты и титаны, рычит Немейский лев, из морских глубин выплывают тритоны, потрясает трезубцем Нептун. И, конечно, воспоминанием о воинских подвигах русского народа во времена Петра навеяны слова Ломоносова, обращенные к неприятелям (в оде 1741 года):

Вас тешил мир, нас Марс трудил, Солдат ваш спал, наш в брани был, Терпел Беллоны шум нестройный!

Оды Ломоносова, как и его похвальные слова, своей торжественной "витийственностыо" во многом близки к "орациям" петровского времени. Ломоносов продолжал традиции придворного панегирика, сложившиеся под воздействием хорошо ему известных со школьной скамьи теоретических взглядов и художественной практики. И в этом отношении глубоко справедливо замечание В. Г. Белинского, что "поэзия Ломоносова выросла из варварских схоластических риторик духовных училищ XVII века".

Только гений Ломоносова сумел в эту мертвенную "витийственность" вложить страсть и пафос нового содержания, ввести новые, близкие ему темы творческого труда, науки, промышленного и культурного развития страны. В условные формы старого придворного стиля врываются новые элементы, порожденные теми глубокими изменениями, которые назревали в недрах феодального общества.

Принципиально новое содержание од Ломоносова вступало в неизбежный конфликт со старым феодально-придворным стилем, в рамках которого ему еще приходилось выступать.

Формирование новой художественной идеологии в России в первую половину XVIII века отставало от процессов, совершавшихся в общей экономической и государственной жизни страны. Новая идеология пробивается сквозь старые формы с трудом, как это бывает при относительной еще слабости подымающихся классов. Это порождало пестроту, разнообразие и в то же время неустойчивость, несовершенство и быструю смену этих форм. Писатели, формирующие новую художественную идеологию, нередко буквально увязали в противоречиях, запутывались в старых, архаических формах, пытаясь применить их к новому содержанию. Нам кажется, что "диковатость", манерность и неуклюжесть Тредиаковского и объясняются прежде всего тем, что в его творчестве новая идеология проявила себя в наиболее ранней, зачаточной еще форме.

В творчестве Ломоносова новая идеология уже громко и победоносно заявляет о себе. Ломоносов отражает в своей поэзии не только требования и тенденции буржуазного развития страны, но и выдвигает программу, отвечающую чаяниям самых широких слоев народа. Разумеется, внутренние противоречия, обусловившие развитие его творчества, еще более возрастают. Однако это вовсе не лишает его поэзию эстетического значения. Даже оставаясь в пределах придворного одического стиля, Ломоносов сумел создать замечательные по глубине, поэтическому мастерству и яркости строфы, художественное значение которых не померкло и в наши дни.

Звуковое великолепие ломоносовских стихов, их чеканный ритм, смелость и выразительность образов в значительной мере повлияли на поэтическое сознание нескольких поколений поэтов. Отголоски ломоносовских строк слышатся в "Полтаве", "Анчаре", "Медном всаднике", даже "Евгении Онегине" Пушкина.

Ломоносов если и не мог отрешиться от старой формы, то умел до известной степени подчинить ее себе, находить в ней самой такие стороны, которые позволяли с большой силой выразить прогрессивные черты исторического развития России. Такой стороной старой русской литературы и была ораторская, проповедническая, витийственная стихия, которая превращала оды Ломоносова в страстные воззвания к любимому им народу. Поэзия Ломоносова была гениальным прорывом в будущее, вопреки всем сковывающим условностям его одического стиля.

Поэзия Ломоносова в значительной мере отвечала чаяниям и интересам народа. Сквозь все румяна и позолоту барокко мощно пробивалась идеология гениального плебея. В своих одах Ломоносов говорит с русскими людьми от имени их родины. Он возлагает свои надежды прежде всего на тех, кого ожидает отечество "от недр своих", то-есть из самых глубин и низов народа. Его пламенное слово обращено к русскому юношеству, сынам простого народа:

О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля раждать.

Демократический адрес этих призывов несомненен. Яснее было невозможно выразиться в официальном панегирике императрице. Ломоносов верил, что его программа индустриального и культурного развития страны так или иначе будет подхвачена народом. Отсюда его неиссякаемый оптимизм, радостная вера в светлое будущее своего народа.

Этот оптимизм Ломоносова пронизывает и его отношение к науке и научному знанию, что находит свое выражение как в его речах, так и в поэтических произведениях. Ломоносов испытывает подлинный восторг перед могуществом науки и человеческого разума. Мирный труд, который славит Ломоносов в своих одах, немыслим для него без науки, научного знания и творчества. Постоянно подчеркивая роль и значение науки в развитии общества, Ломоносов далеко опережал свое время. Он восторженно говорит о радости научного исследования мира и стремится заразить русских людей своим энтузиазмом к науке. Его слова звучат как завет грядущим поколениям ученых:

Пройдите землю и пучину И степи и глубокий лес И нутр Рифейский и вершину И саму высоту небес. Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно, Чего еще не видел свет. (Ода 1750 года.)

Ломоносов не застыл и не замкнулся в пределах феодально-придворного стиля. В его оды постоянно вторгается новая тема. Он ищет новые пути для поэзии, которые уже вовсе не имеют отношения к старой идеологии. Таким новым путем было создание научной поэзии, в которой нашло отражение передовое, материалистическое мировоззрение Ломоносова.

Ломоносовское понимание науки также не имело ничего общего с отношением к ней феодальных кругов, в особенности двора беспечной Елизаветы. Если для придворного Петербурга наука была лишь "эмблемой мудрости" - отвлеченным украшением монархии, то для Ломоносова наука была насущной потребностью. Ломоносовские науки не совпадают с понятием общей образованности, распространившимся в дворянском обществе после Петра. Это конкретные технические знания, необходимые для развития промышленности и торговли, к которым как раз в его время все больше и больше начинали относиться как к не дворянскому делу. А Ломоносов, как мы уже видели, как раз больше всего и славит механику, химию, металлургию, горное дело. Однако Ломоносов подчеркивал, что нужно развивать не только прикладные науки, но и стремиться к глубокому познанию "естества", раскрытию общих управляющих природой законов. Даже в оде к Елизавете, как бы указывая на значение своих собственных теоретических изысканий, Ломоносов восклицает:

Открыты естества уставы, Твоей умножат громкость славы.

Ломоносов прививал любовь и уважение к науке в стихах, которые знали наизусть многие поколения русских людей.

Таков, например, вдохновенный гимн науке, включенный Ломоносовым в хвалебную ОЛУ 1747 года:

Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут. В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и в труде...

Но Ломоносов не только воспевает науки. Он вводит в свою поэзию обширный естественнонаучный материал и создает целую научно-философскую поэму "Письмо о пользе Стекла", в которой отстаивает передовое научное мировоззрение.

В своем "Вечернем размышлении" Ломоносов дает астрономическую картину ночного звездного неба и выступает как последователь учения о бесконечности миров:

...Уста премудрых нам гласят: Там разных множество светов1, Несчетны солнца там горят, Народы там и круг веков!

1 (Светов - в смысле множества миров. )

Поэтическая мысль становится для Ломоносова одним из способов научного познания мира. Он размышляет в стихах о причинах различных явлений природы, высказывает чисто научные предположения и гипотезы, полемизирует с ошибочными, но его мнению, суждениями и теориями. Он даже ссылается в ученых трудах на свои поэтические произведения.

Это необыкновенное сочетание поэтического и научного мышления позволяло Ломоносову глубоко проникать в тайны природы. В своем "Утреннем размышлении" Ломоносов "увидел" и сумел описать бурную природу Солнца так, как будто он стоял на уровне астрономии, по крайней мере, второй половины XIX века и мог пользоваться новейшими телескопами и приборами для спектрального анализа:

Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь, Чтоб к Солнцу бренно наше око Могло приближившись воззреть: Тогда б со всех открылся стран Горящий вечно Океан. Там огненны валы стремятся И не находят берегов, Там вихри пламенны крутятся, Борющись множество веков; Так камни, как вода, кипят, Горищи там дожди шумят...

Лишь совсем недавно стало известно, что в недрах светоносной оболочки Солнца возникают смерчеобразные вихри, которые, подымаясь в хромосферу и охлаждаясь, образуют солнечные пятна, и т. д. А во времена Ломоносова известнейший французский астроном Лаланд писал о солнечных пятнах, что они любопытны, но особого интереса не представляют.

История науки и научных завоеваний является для Ломоносова бесценным источником поэтического размышления и вдохновения. Его гениальное "Письмо о пользе Стекла" не только славословит науку и техническую мысль, как двигателей прогресса, но и на примере исторической судьбы учения Коперника развертывает яркую картину борьбы за передовое научное мировоззрение. "Письмо" Ломоносова было прямым вызовом феодальному мировоззрению, пропитанному средневековыми религиозными представлениями.

"Письмо о пользе Стекла" и "Размышления" Ломоносова принадлежат к числу наиболее замечательных произведений научно-философской поэзии не только русской, по и мировой литературы. Рядом с ними приходит на память только философская поэма Лукреция Кара "О природе вещей". Эту сторону поэтической деятельности Ломоносова выгодно отличает от схоластических традиций ученой поэзии и мертвой условности европейского классицизма живое чувство природы, то "дыхание космической поэзии", которое отмечал в его творчестве Г. В. Плеханов.

Свое понимание задач поэзии Ломоносов лучше всего выразил в цикле стихотворений "Разговор с Анакреоном", который был им составлен не по заказу свыше, а для себя, как выражение своей собственной идейной программы, и даже был напечатан только через шесть лет после его смерти. Древним греческим поэтом Анакреонтом (Анакреоном), певцом вина, веселья и любовных утех, Ломоносов интересовался давно. В студенческие годы он приобретает томик стихов, приписываемых Анакреону1, и упражняется в переводах из него. Анакреон отвечает его живому и веселому нраву, юношеской потребности в любви и веселье. Но вместе с тем это увлечение отражало и общий интерес Ломоносова к античной культуре, зародившийся в нем еще в Москве. Постепенно у Ломоносова накопилось несколько переводов из Анакреона, в том числе изумительное по легкости и грациозности стихотворение "Ночною темнотою", включенное им в "Риторику" (1748) в качестве примера "басни".

1 (На самом деле это было творчество более поздних греческих поэтов, писавших в манере Анакреона. )

Ломоносов прекрасно понимал, что Анакреон был не просто сочинителем веселых любовных песен, а представителем законченной философии жизни ради наслаждения. Эта упрощенно-эпикурейская, или, как ее еще называют, гедонистическая, философия, охотно усваиваемая господствующими и вырождающимися классами, в целом была враждебна и неприемлема для Ломоносова, хотя он никогда не отвергал земных радостей и не проповедовал аскетизм.

Но Ломоносов отвергал проповедь гедонизма в литературе и искусстве и требовал от поэта прежде всего общественного служения. Ломоносов считал себя обязанным разбить житейские правила и мораль людей, руководствующихся в жизни собственными прихотями и удовольствиями и ищущими оправдания своего поведения в философии и поэзии. Он последовательно отвечает на переведенные им четыре оды Анакреона. Так возникает "Разговор с Анакреоном", который объявляет, что и он был не прочь сложить песню о славных подвигах древних героев, о которых певал еще Гомер.

Мне петь было о Трое, О Кадме мне бы петь, Да гусли мне в покое Любовь велят звенеть...

Анакреон даже переменил свои гусли со струнами на новые, но и это не помогло:

...гусли поневоле Любовь мне петь велят, О вас, герои, боле, Прощайте, не хотят...

Совсем не так думает Ломоносов. Он видит призвание и назначение поэта в том, чтобы служить родине поэтическим словом, возвеличивать ее героев, воспевать ее настоящее и будущее величие.

Хоть нежности сердечной В любви я не лишен. Героев славой вечной Я больше восхищен.

Отвечая Анакреону, Ломоносов находит в самой античной традиции людей противоположного мировоззрения. Он вспоминает римского философа - стоика Сенеку, проповедника моральной строгости, и сурового республиканца Катона, являвшегося для него примером гражданской доблести и патриотизма. Анакреон окружен роем шаловливых девушек, которые дали ему в руки зеркало, чтобы он убедился в своей старости. Но Анакреона это не особенно печалит. Следуя своим взглядам, он уверяет:

...должен старичок Тем больше веселиться. Чем ближе видит рок!

Ломоносов призывает в свидетели спора Катона, который с мрачным презрением издевается над старческой игривостью беспечного поэта:

Какую вижу я седую обезьяну? Не злость ли адская, такой оставя шум, От ревности на смех склонить мой хочет ум? Однако я за Рим, за вольность твердо стану, Мечтаниями я такими не смущусь, И сим от Кесаря кинжалом свобожусь.

Изнеженным старцам, которые спешат вкусить наслаждение на краю могилы, Ломоносов противопоставляет "упрямку славную" людей общественного долга, убежденных в своей правоте и не идущих на сделки со своей совестью: Анакреону, который, по преданию, умер, подавившись виноградиной, - гражданскую доблесть Катона, покончившего с собой, когда республиканский Рим пал к ногам Цезаря:

Ты жизнь употреблял как временну утеху, Он жизнь пренебрегал к республики успеху; Зерном твой отнял дух приятной виноград, Ножем он сам себе был смертный супостат; Беззлобна роскошь в том была тебе причина, Уирямка славная была ему судьбина.

Ломоносов не разделяет целиком мнение угрюмого Катона. "Его угрюмством в Рим не возвращен покой", - говорит он почти неожиданно о Катоне, как бы указывая на бесплодность его подвига. Ломоносов, несомненно, понял историческую ограниченность как беспечного Анакреона, так и угрюмого Катона: