О сердце и научно-технической революции (Академик АМН Чазов Е.)

Академик АМН Чазов Е. о сердце и научно-технической революции

Сейчас все говорят о научно-технической революции - это понятно: она одно из важнейших явлений времени. Однако, рассуждая об НТР, каждый человек - экономист, естественник, инженер, философ - видит при этом свое, ведь профессия - главная сторона его жизни, она оттеняет и склад мышления, и его нацеленность.

И я, кардиолог, тоже вижу свое: и возможности, которые НТР создала нам, врачам-клиницистам и медикам-исследователям, и те проблемы, которые она породила или обострила. В первую очередь, конечно, проблемы, а не достижения, чтоб не успокаиваться, а действовать.

Посудите сами: сердечно-сосудистые заболевания, над лечением, изучением и предупреждением которых бьется моя область медицины, наиболее распространены в экономически развитых странах. Для слаборазвитых стран они не характерны - там на первом плане другие проблемы. Кстати, еще в начале нашего века ишемическая болезнь в Европе и Америке была относительно редка, и клиническая картина инфаркта миокарда впервые была описана только в 1909 году замечательными нашими врачами В. Образцовым и Н. Стражеско, а три года спустя, не зная об их работе, ее повторил в США Херрик, и все они писали об инфаркте как о новом и редком заболевании.

Но теперь, спустя без малого семьдесят лет, гипертонической болезнью, атеросклерозом, коронарной недостаточностью страдают миллионы людей. Как свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения, в экономически развитых странах сердечно-сосудистые заболевания сейчас оказываются причиной 46 процентов - почти половины всех случаев смерти (онкологические болезни, занимающие второе место, выглядят куда "скромнее" - 17,7 процента). Не так давно это пытались объяснить увеличением продолжительности жизни. Однако успокоительную гипотезу пришлось отставить: в последние десять лет эти болезни "помолодели". Для современного кардиолога, увы, неудивителен тридцатилетний пациент, перенесший инфаркт, даже двадцатипятилетний. И сколько мы, медики, ни изучаем причины сердечно-сосудистых заболеваний - "повреждающие факторы внешней среды", "факторы риска", а их исследование далеко еще не исчерпано, неумолимо ясно одно: увеличение частоты этих заболеваний связано с развитием цивилизации, с урбанизацией, индустриализацией.

На наших глазах в результате прогресса техники и внедрения автоматизации изменился не только характер и темп труда, но образ и ритм повседневного быта. Невероятно возрос информационный поток. Резко сократились физические нагрузки на работе и в быту. Люди стали много лучше питаться и много меньше двигаться. Мы не ходим, как ходили прежде, а ездим даже на короткие расстояния в автомашинах, в троллейбусах, в метро. Мы все чаще поднимаемся не по лестницам, не по склонам, а в лифтах, на эскалаторах и фуникулерах. Изменились условия среды обитания. Изменились стереотипы жизни людей. Изменились соотношения между питанием и энергетическими затратами. Возникла проблема приспособления к измененным условиям, а с нею и проявление осложнений этого приспособления.

Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько совершенны и многогранны физиологические и биохимические механизмы, сложившиеся в ходе тысячелетней эволюции человека. А на наших глазах, на протяжении жизни одного поколения, среда, в которой живет человек, вследствие его же собственной деятельности изменяется резче, чем прежде менялась за века.

Все это ощущается острее в условиях города и тем острее, чем больше город. Снова статистика: хотя технический прогресс все больше и больше захватывает и село, все же частота сердечно-сосудистых заболеваний у нас в сельской местности в 10-12 раз меньше, чем в городах. Жители огромной, шумной и бурной Москвы заболевают чаще, чем, например, жители Уфы, а среди обитателей курортной Ялты эти заболевания сравнительно редки. Но если среди горожан Уфы у рабочих заболевания сосудов сердца встречаются в два с половиной раза реже, чем у инженеров и научных работников, то ялтинские шоферы подвержены им так же часто, как и ялтинцы, занимающиеся умственным трудом. Причина проста: дальние поездки, нарушенный режим питания и отдыха, горные дороги, постоянное нервно-эмоциональное напряжение.

Факт остается фактом: создавая для человека огромное количество материальных благ, научно-технический прогресс и его нынешняя стадия - НТР одновременно порождают и трудности приспособления к измененным условиям жизни: те болезни, которые мы обязаны лечить и предупреждать.

Но такова диалектика событий, что она же - научно-техническая революция - привела к появлению новых методов и орудий исследования, что она подняла на новый уровень физиологические, биохимические, общебиологические знания и само естественнонаучное мышление. И все это послужило предпосылкой для становления новых, истинно современных направлений науки, в том числе тех, которые решают проблемы, диктуемые ходом самой НТР.

Среди них - кардиология, один из "горячих цехов" современной теоретической и практической медицины, "единая в двух лицах".

В одном лице она раздел клинической терапии: в первую голову терапии неотложной, экстренной. Ее оснащение, диагностическое и лечебное, ее методики и принципиальные подходы - ее "манеры", если позволите так говорить, мало чем схожи с традиционными представлениями о терапии, о консервативном лечении болезней без "рукодействия". Напротив, "орудиями", подходом, своим радикализмом неотложная кардиология близка сердечно-сосудистой хирургии, своей "соседке" по интересам, решающей пограничные, а подчас и общие с нашими вопросы. Конечно, пациентов, чье спасение в реконструктивных операциях на сосудах или сердце кардиологи перепоручают хирургам. Но в своей повседневной практике мы постоянно используем методики, недавно считавшиеся уделом только хирургии, например, зондирование сердца, катетеризацию сосудов, электроимпульсное лечение.

Это не вторжение в "чужой огород". Это синтез знаний и лечебно-диагностических приемов. Синтез врачебного искусства ради решения задач такой сложности, которые прежней медицине были не по плечу. А в лечебной практике каждая задача предельно конкретна: это реальная человеческая жизнь.

Ведь это только в статистике пациент и исход болезни перевоплощаются в отнесенное к той или иной графе число - в абстрактную единицу с каким-то количеством нулей впереди - крохотную долю процента. Но то, что в таблице - доля процента, для врача всякий раз - живой человек. Чья-то мать, чья-то дочь, чей- то сын, отец, муж, любимый. Пусть, наконец, одинокий человек, но человек, который мог бы творить или хотя бы просто еще какое-то время видеть небо, деревья, людей, читать книги. И нужно делать все возможное и невозможное, чтобы сохранить каждую жизнь.

Мои учителя внушали мне и моим однокашникам, что истинный врач, советский врач, должен бороться за больного до конца. Теперь у меня свои ученики, и я так же учу их, как в свое время учили меня, бороться даже тогда, когда, казалось бы, все резервы исчерпаны. В этом смысл нашего дела, нашей жизни.

Таких клиник, как наша клиника Института кардиологии АМН с отделениями "интенсивной терапии", теперь в стране много, и потому среди нас ныне живут десятки тысяч людей, которые по представлениям двадцатилетней и даже десятилетней давности должны были бы находиться "на том свете". В том числе многие тысячи вчерашних пациентов, которые пережили свою смерть - клиническую смерть и своим возвращением к жизни и творчеству обязаны именно неотложной кардиологии - новой клинической дисциплине, родившейся на моих глазах за какие-то двадцать последних лет.

В те же годы возник целый ряд новых научных дисциплин, и это само по себе было, говоря врачебным языком, симптоматично. Их рождение свидетельствовало, что наша медицинская наука и наша система государственного здравоохранения к этому времени завершили длинную цепь трудных неотложных задач, перед ними стоявших. С первых дней Советской власти организация лечебной помощи, профилактических и санитарно-противоэпидемических мер, из которых слагается дело здравоохранения, стала частью народнохозяйственных планов. Закон гарантировал каждому гражданину страны бесплатную квалифицированную медицинскую помощь - такова одна из основ социалистического образа жизни. Однако, чтобы закон и планы были воплощены в действительности, следовало создать для этого материальную базу.

Построить и оснастить десятки тысяч поликлиник, больниц, родильных домов. Открыть десятки новых медицинских вузов и сотни училищ и выучить в них сотни тысяч врачей и миллионы фельдшеров, акушерок и медицинских сестер. Каждый больной может попасть на прием к врачу, или вызвать врача на дом, или получить место в больнице и необходимое лечение, только если больница и место, врачи и медсестры существуют наяву (ведь до революции не редкостью были целые уезды, в которых всю медицину олицетворял один-единственный фельдшер, да еще иногда обладавший научной эрудицией персонажа чеховской "Хирургии").

Надо было организовать службу "Скорой помощи" и службу санитарной авиации, чтобы каждый пациент, где бы ни настигла его беда, мог быть доставлен туда, где ему окажут необходимую помощь. Создать промышленность медицинского оборудования, фармакологическую промышленность и службу переливания крови, чтобы обеспечить больницы инструментами, приборами, операционными столами, рентгеновскими аппаратами, лабораторной техникой, а больных необходимыми лекарствами и донорской кровью (в старой России ни такой промышленности, ни таких служб просто не было).

И, создавая этот материальный фундамент здравоохранения, надо было то и дело собирать все силы практической медицины и медицинской науки для отражения эпидемий, для искоренения опаснейших инфекционных заболеваний: чумы, холеры, сибирской язвы, натуральной оспы и сыпного тифа, о котором Ленин говорил на VII Всероссийском съезде Советов: "Или вши победят социализм или социализм победит вшей!" Стоило ликвидировать особо опасные инфекции, и стратегия здравоохранения потребовала сконцентрировать ресурсы на новых направлениях - на борьбе с малярией, с туберкулезом, с трахомой. Перестраивать противоэпидемическую службу, создавать исследовательские лаборатории, обучать новые кадры. А потом началась Великая Отечественная война и заставила сосредоточить все силы на борьбе с "травматической эпидемией" на фронте и на охране тыла от грозящих в условиях войны эпидемий инфекционных болезней, а после победы - на восстановлении здравоохранения в областях, пострадавших от гитлеровского нашествия.

Сердечно-сосудистые заболевания и проблемы их лечения и предупреждения существовали и прежде. Но они выступили в науке на первый план, когда вчерашние первоочередные проблемы перестали быть проблемами. Сложность новых задач потребовала специализации - рождения кардиологии, новой области врачебного дела.

Но она не стала бы столь действенной, практическая кардиология, не будь у нее второго ее лица. Лица современной теоретической исследовательской дисциплины, сосредоточенной на расшифровке фундаментальных биологических закономерностей. На изучении электрофизиологии сердца и физиологии нервной и гормональной регуляции сердечно-сосудистой системы. На закономерностях тонких биохимических процессов, из которых слагается метаболизм сердечной мышцы - многообразные физико-химические процессы обмена веществ в ее клетках. На явлениях, происходящих не только на клеточном, но и на молекулярном уровне: например, на механизме "транспортировки" химической энергии от митохондрий - энергетических органов клетки - к сокращающимся миофибриллам, мышечным нитям.

И такие молекулярно-биологические и биофизические исследования, которые, по видимости, не нацелены на решение прямых медицинских задач, как только они были начаты, стали приносить практически важные знания, несравнимо высокие и количественно и качественно с теми, какие мы получали прежде от работ, казалось бы, здраво рассчитанных на получение непосредственного эффекта.

Кстати, все революционные скачки в развитии медицины в прошлом всегда были следствием не ее собственных узкопрактических изысканий, а крупнейших свершений естествознания, таких, как становление клеточной теории, как рождение бактериологии, как переворот в физиологии, свершившийся в конце прошлого и в нынешнем веке. То же произошло и сейчас, на моих глазах, в течение последних двадцати с небольшим лет.

Если бы года за полтора до окончания института, то есть в декабре 1951-го, кто-нибудь предсказал мне, что я стану кардиологом, я, пожалуй бы, удивился.

Во-первых, такой врачебной специальности, как кардиология, еще не существовало: была просто терапия - учение о внутренних болезнях. Кроме того, на четвертом-пятом курсе мне хотелось стать врачом-акушером. Человек, который хотя бы один раз принял своими руками на свет нового человечка, меня поймет. Прибавлю для оправдания, что почти любой студент-медик, пока дело дойдет до выпуска, сменит не раз... "мечтами легкие мечты". И, однако, это свидетельствует не о несерьезности, а о том, что любая из теоретических и практических медицинских дисциплин равно способна увлечь. Я был не хуже и не лучше других...

Но окончательный выбор определила все-таки обстановка, в которой я вырос: моя мать была терапевтом, ее друзья и сослуживцы были терапевтами, а я - сначала мальчишка, потом студент, потом "без пяти минут врач" - волей-неволей все время "варился" в их профессиональной среде, в их разговорах, в их заботах. И наконец, роль "последней капли" сыграли замечательные лекции профессора Александра Леонидовича Мясникова - он читал курс госпитальной терапии.

Традиции в 1-м Московском медицинском институте, где я учился, были давними и прочными. Ведь институт прежде был факультетом первого русского университета, основанного М. Ломоносовым. Кафедры, как правило, возглавляли крупнейшие ученые - здесь на медицинском факультете университета в свое время преподавал И. Сеченов. А после революции именно в этих стенах сложились виднейшие школы советской медицинской науки - достаточно упомянуть школу Николая Ниловича Бурденко, положившую начало нашей нейрохирургии. Каждая школа открывала новое оригинальное направление научного поиска. Будущих врачей воспитывали строго. Всячески предостерегали, чтобы не скатывались к "фельдшеризму": к нахватыванию поверхностных навыков в диагностике и стандартных схем лечения.

У нас было много отличных профессоров. И все же никто не произвел на меня такого впечатления, как Александр Леонидович Мясников. Он был не только прекрасным врачом, тонким, умным клиницистом и очень крупным ученым - по моему убеждению, до сих пор не оцененным до конца. На кафедре он был еще и артистичен. У него и голос-то был актерский, поставленный. И интонации. И жесты. Он нас просто завораживал. Ну а что делает студент, если учитель его заворожил? Он начинает читать его работы.

И я стал читать работы Мясникова и его учителя Георгия Федоровича Ланга о гипертонической болезни. Тогда эти работы были последним словом науки. Написаны они были превосходно. Мысли их были ясны, как все было ясно и просто в классическом нервизме, на котором, начиная с И. Сеченова, С. Боткина, И. Циона и их ученика и преемника И. Павлова, выросла русская экспериментальная и клиническая медицина, да и не только русская.

Г. Ланг и А. Мясников называли гипертоническую болезнь "сосудистым неврозом". Они предположили, что под влиянием чрезвычайных раздражителей - конфликтных ситуаций, эмоциональных потрясений, - как и при классических неврозах, хорошо описанных школой Павлова, происходит перенапряжение нервных процессов в коре головного мозга, нарушается нормальная их динамика, но результат получается особый. Нарушения корковых процессов распространяются на другие отделы мозга. Развивается стойкое возбуждение "прессорных" нервных центров, которые регулируют тонус сосудов. Центры посылают постоянный поток патологических импульсов, и, как следствие, происходит генерализованное стойкое повышение артериального давления.

Двадцать лет назад такие представления казались исчерпывающими. Это сейчас мы знаем, что они охватывали далеко не все стороны происходящих в организме процессов. Однако во взглядах Г. Ланга и А. Мясникова была истинно пророческая прозорливость. Их нейрогенная теория оказалась для науки важным шагом вперед. Они твердо выделили гипертоническую болезнь как самостоятельную форму патологии, вызываемую определенной группой причин. До этого многие медики полностью отождествляли ее с "симптоматической гипертонией", которая является следствием другого заболевания - например, инфекционных и токсических поражений почек. (Стоит прибавить, что еще в 1958 году в США была проведена специальная конференция, посвященная 25-летию первого экспериментального воспроизведения почечной гипертонии, и все зачитанные на ней доклады были нацелены на то, чтобы сохранить старую теорию неизменной, вопреки расходившимся с ней новым фактам. Зато сейчас крупные зарубежные физиологи - Фолков (Швеция), Генри (США) и другие - на экспериментальном материале заново пришли к нейрогенной теории, и, например, Генри был весьма удивлен, когда узнал, что эта концепция сложилась у нас уже около тридцати лет назад.)

Формулируя свою теорию, Г. Ланг и А. Мясников исходили из огромного клинического материала, в том числе из трагических наблюдений времен блокады Ленинграда, в дни которой Г. Ланг работал в обстреливаемом гитлеровцами городе. Ему и его ученикам пришлось столкнуться с особой "молниеносной", быстро развивающейся формой гипертонической болезни, которая так и была названа "ленинградской", или "блокадной гипертонией". Связь этого заболевания с чрезвычайными эмоциональными потрясениями, пережитыми людьми, которых поразила болезнь, была несомненна. Психические травмы и различные нервные перегрузки были выявлены и у большинства больных с обычными формами гипертонии, которая дала четкий "всплеск" в послевоенные годы - сказались перенесенные людьми испытания и горести. Однако долгое время исследователям не удавалось получить достоверных подтверждений нейрогенной теории в эксперименте. Эти подтверждения были впервые добыты сотрудниками Института экспериментальной патологии и терапии в Сухуми лишь в 1959-1960 годах - им удалось сильными нервными перегрузками вызвать у обезьян повышение артериального давления и даже поражения миокарда.

Кроме того, теория не давала ответа на закономерный вопрос: почему при равных условиях у одних людей развивается "сосудистый невроз", у других обычный невроз, у третьих, допустим, язвенная болезнь, а четвертые остаются здоровыми. (Четкого ответа, кстати, не получено до сих пор.)

К тому же постепенно стало выясняться, что теория охватывает не все звенья процесса, что изменения, которые происходят в организме и приводят к развитию гипертонической болезни, а затем к атеросклерозу, к поражению сосудов сердца и инфаркту, не укладываются в "чисто нервную" цепочку: функциональные нарушения в коре головного мозга - стойкое возбуждение подкорковых прессорных центров (сосудистый невроз) - гипертония как его следствие.

Когда Г. Ланг и А. Мясников формулировали свою теорию, медицина располагала более чем скромными, по нынешним меркам, исследовательскими возможностями.

Клиническая физиология, то есть физиология, изучающая непосредственно деятельность человеческого организма в норме и при патологии, тогда только рождалась. А врач-практик располагал в первую голову фонендоскопом, чтобы выслушивать сердце, тонометром для измерения артериального давления, собственной памятью, в которой должен был сохранять облик больных при разных формах патологии, и наблюдательностью, позволявшей (или не позволявшей) оценивать на глаз изменения в состоянии пациента. Из множества возможных биохимических сдвигов, характерных для сердечнососудистых болезней, как правило, измеряли лишь колебания уровня холестерина в крови. К электрокардиографии прибегали лишь эпизодически. Кардиограмму, сделанную в трех-девяти стандартных отведениях, психологически воспринимали как фотографию, как портрет сердца. В голову еще не приходило искать не одни только "раны" или "шрамы", а динамику даже незначительных изменений электрических потенциалов сердечной мышцы. Жестче говоря, мы еще не знали, сколько и какой именно информации нужно получать от электрокардиографии и от биохимии и как ее можно получить.

После института меня оставили при кафедре Мясникова, но не в аспирантуре - для занятий наукой и, как водится, какой-то определенной проблемой, а в клинической ординатуре - для трехлетнего усовершенствования в практической терапии, по всем ее разделам. И я прилежно старался стать терапевтом широкого профиля. Я бывал на всех обходах Мясникова, слушал его разборы, сам вел больных, меня постоянно экзаменовали старшие сотрудники кафедры. Хотелось заниматься наукой - мне предложили изучить изменение содержания в крови фермента гиалуронидазы на разных стадиях ревматического процесса. (В те годы ревматизм был для терапии такой же первостепенной проблемой, как ныне ишемическая болезнь сердца.)

Однако биохимическая направленность темы, которую мне предложили, была, так сказать, симптомом тех перемен, что уже происходили в нашей науке: в нее внедрялись новые методики, которые позволяли исследовать довольно тонкие процессы.

После защиты диссертации А. Мясников перевел меня в Институт терапии АМН, который он возглавлял одновременно с кафедрой, и перетянул из ревматологии в свою область - кардиологию. С этого момента и началось мое настоящее учение у Мясникова - он был прямым руководителем моих работ семь лет, до последнего дня своей жизни.

Мой переход в кардиологию совпал с серьезными изменениями в медицинской науке.

Все их не перечислить, а примером может послужить электрокардиография, тем более она была уже затронута.

Она была создана в начале нашего века голландским физиологом Эйнтховеном и утвердилась как метод экспериментальной физиологии и клинической медицины во многом благодаря трудам замечательного нашего ученого - академика Александра Филипповича Самойлова (голландцы, всегда весьма ревнивые ко всему, что составляет честь науки их небольшой страны, называли А. Самойлова "русским Эйнтховеном").

И вот электрокардиографический метод, казалось бы, уже устоявшийся, пережил в середине 50-х годов свое второе рождение в клинике. И произошло это потому, что свершился большой скачок в электрофизиологии сердца: появилась более совершенная аппаратура, и, поскольку, как говорил Павлов, "для натуралиста все дело в методе", возникло новое понимание биофизического механизма образования электрокардиограммы. Поэтому, переняв новые приборы и новые знания, клиницисты научились читать в электрокардиограмме отражение динамики процессов, происходящих в сердечной мышце, в том числе с помощью различных функциональных проб - физических нагрузок, иногда минимальных, введения некоторых медикаментов, которые служат как бы индикаторами и т. д.

Клиническая физиология, а с нею и кардиология, как самостоятельный раздел терапии, получили мощный стимул "извне" - от двух новых и весьма, казалось бы, далеких друг от друга направлений науки - от хирургии сердца и космической медицины.

Именно они, хирургия сердца и космическая медицина, потребовали для себя новых физиологических методов исследования, новых приборов и приемов точной функциональной диагностики. И хотя в одном случае речь шла о диагностике состояния тяжело больного человека, в частности-о непрерывном контроле его состояния в ходе самой операции и в наиболее острые моменты послеоперационного периода, а в другом случае - о непрерывном контроле за человеком совершенно здоровым, но оказывающимся в чрезвычайных, в "экстремальных" условиях космического полета, требования и задачи, поставленные обоими направлениями перед физиологами и клиницистами, совпадали.

Я помню, как хирурги с кафедры Бориса Васильевича Петровского приходили к терапевтам кафедры А. Мясникова учиться выслушивать сердце: новые методики само собой, а старое врачебное искусство никто не собирался отбрасывать, и терапевты умели слушать лучше, чем хирурги. Зато и все новые диагностические методы мы осваивали вслед за хирургами. Терапевты были привлечены к делам анестезиологии и реанимационной терапии, которая ведется в острых хирургических ситуациях - при крайних состояниях, при клинической смерти. Происходило постоянное освоение новых знаний и методик, и в итоге они утверждались в обеих смежных областях, и в хирургической и в терапевтической кардиологии. К тому же в 1957-1960 годах существовал еще лишь первый и тогда единственный специализированный Институт грудной хирургии (ныне Институт сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева). А специальные исследовательские лаборатории по космической медицине были либо молоды, либо в замыслах. И сам полет человека в космос был еще мечтой, хотя и мечтой реальной. Поэтому к разработкам - и для нужд грудной хирургии, и для космической медицины - привлекались сотрудники нехирургических и "некосмических" клиник и лабораторий.

Большую роль в организации тех и других исследований сыграл покойный Василий Васильевич Парин, человек очень широкого кругозора и хорошего организаторского таланта, наделенный тонким чувством нового. Он безошибочно ощущал, что прогресс и космической медицины, и клинической физиологии, и кардиохирургии, и терапевтической кардиологии равно зависит от решения одних и тех же конкретных проблем. Успех в любой из этих областей будет успехом для всей медицины. Он добивался внедрения новых электрофизиологических методик функциональной диагностики - В. Парин недаром был учеником А. Самойлова. Он много сделал также и для развития медицинской кибернетики, и здесь благом для нас оказались не столько сами автоматические и электронно-вычислительные системы, сколько внедрявшиеся вместе с кибернетикой принципы современного естественнонаучного мышления.

Кстати, не без участия В. Парина я тоже оказался вовлеченным в экспериментальную работу, результаты которой увидели свет в одном из первых сборников, посвященных проблемам космической медицины. В ней мы моделировали возможные последствия гиподинамии - отсутствия физических нагрузок при длительном пребывании в невесомости, тогда еще совсем таинственной. Выглядел эксперимент просто: мы укладывали испытуемых, совершенно здоровых людей, в постель на 20 суток - все это время им полагалось лежать по возможности без движения. А после такого режима их крутили на центрифуге, воспроизводя примерно такие перегрузки, какие, по тогдашним представлениям, должны были возникать при торможении корабля, возвращающегося с орбиты на Землю. На всех этапах этого растянутого во времени опыта изучались реакции сердечно-сосудистой системы и биохимические сдвиги в крови. (Я понимаю, что нынешнему космическому медику, располагающему данными непрерывных телеметрических наблюдений за состоянием космонавтов на протяжении пятидесятисуточного полета, эти методики и материалы покажутся несколько наивными, но все всегда начинается с наивного. Кстати, в это время вместе с нами работал и Юрий Александрович Сенкевич, который после исследования гиподинамии ринулся в работу с большими физическими нагрузками - отправился сначала в Антарктическую экспедицию, а затем судовым врачом в плавание с Туром Хейердалом на папирусных лодках "Ра-1" и "Ра-2" и выполнил тут и там ряд исследований по физиологии и экспериментальной психологии. (Он теперь всем хорошо знаком по телепередачам "Клуба кинопутешествий".)

Но эта работа была, пожалуй, единственным моим уклонением от дела, оказавшегося главным на всю жизнь. А главным для меня всегда оставалось врачевание. Лечение тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы, в первую очередь - инфаркта миокарда.

Это не единственная форма патологии, с которой приходится иметь дело кардиологу. Но рассказ о других потребовал бы массу дополнительных специальных разъяснений, а почти каждый читатель в общем-то знает, что инфаркт - это поражение сердечной мышцы, вызванное закупоркой одной из коронарных, что то же, венечных артерий, которые снабжают сердце кровью, а следовательно, кислородом и питательными веществами. К тому же инфаркт наиболее частая форма сердечно-сосудистой патологии. И еще важно другое - во врачебной тактике и в развитии наших теоретических представлений о механизме сердечно-сосудистых поражений именно на инфаркте, "в одной точке", сошлись, пожалуй, все проблемы нашей "единой в двух лицах" медицинской дисциплины.

Началось все с пересмотра тактики.

В годы, когда из меня "делали терапевта", грозный диагноз "инфаркт" был одновременно приказом не трогать, не шевелить пациента, не перевозить оттуда, где его настигла беда, - если только есть малейшая для этого возможность. В лучшем случае больного отправляли в ближайшую, подчас не самую подходящую больницу, боясь погубить несколькими лишними километрами пути. Диагноз как бы парализовывал врача. И ему предстояло бороться со спазмом венечных сосудов, с болевым шоком, с острой сердечно-сосудистой недостаточностью в амбулаторных условиях!..

Но в 1958-1959 годах у нас, во-первых, изменились представления о механизме заболевания. Мы перестали относиться к инфаркту как - условно говоря - к ранению, к почти мгновенному поражению сердечной мышцы, масштабы которого раз и навсегда фатально предопределены.

Накопленный опыт и новые диагностические возможности привели к тому, что мы стали ощущать протяженность патофизиологических событий развивающегося заболевания во времени, а с этим и возможность в них вмешаться, приостановить, уменьшить последствия. В прошлом, когда нужных средств не было, все возможное достигалось покоем (увы, "возможное" было невелико). Теперь же, на новом этапе, светлой памяти Владимир Никитич Виноградов решил полностью перевернуть всю тактику лечения инфаркта.

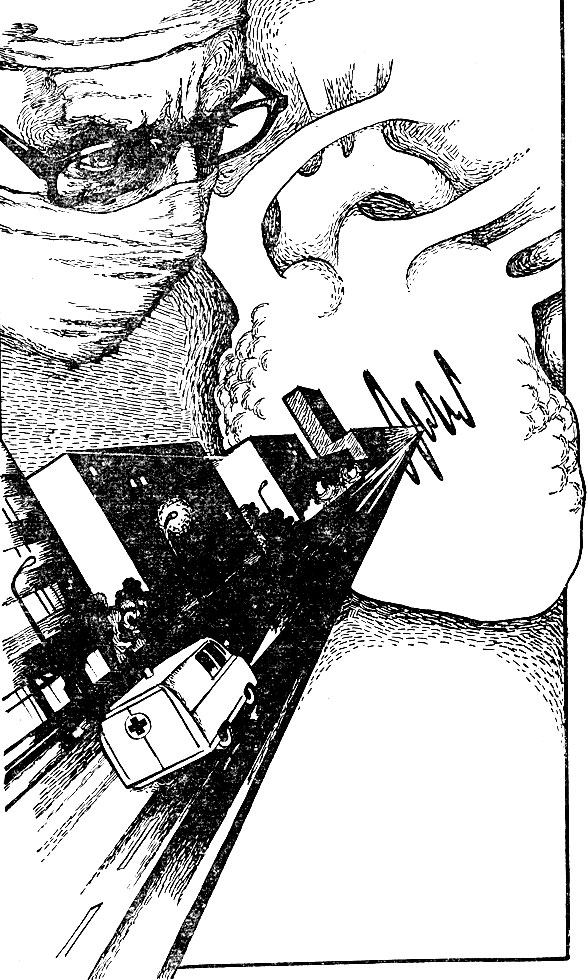

Первым звеном новой тактики было создание специализированных "инфарктных" бригад "Скорой помощи". Поликлиническим врачам и службе "неотложной помощи" дали категорическую инструкцию вызывать эти бригады при подозрении на инфаркт, при наличии приступа стенокардии, который не удается прервать в течение двух часов от его начала. Специализированные бригады оснастили электрокардиографами, аппаратурой для управляемого дыхания, наркозными аппаратами, аппаратами для электрической дефибрилляции сердца. Врачей бригад специально обучили методам реанимации и перед ними поставили задачу во что бы то ни стало вывести пациента из состояния острой сердечно-сосудистой недостаточности, если оно возникло, и доставить его в стационар под наркозом, если это необходимо, чтобы избежать шока. (Кстати, недавно доктор Лаун из Бостона прислал мне свою статью, опубликованную в "Нью-Йорк тайме", о том, как он и его коллеги переняли наш опыт транспортировки инфарктных больных под наркозом и использования наркоза закисью азота для предупреждения и лечения кардиогенного шока в условиях стационара.)

Второе важнейшее положение новой тактики заключалось в том, что пациент должен быть госпитализирован не просто в стационар, а в стационар специализированный - в одно из отделений "интенсивной терапии", которые стали тогда же создавать в ряде клиник. В Москве первые такие отделения были созданы в нашем институте и в клинике 1-го мединститута, которой руководил В. Виноградов, - это отделение возглавил В. Попов (ныне профессор). Затем такие отделения были развернуты в других клиниках, и постепенно центры неотложной кардиологической помощи в крупных больницах города появились практически для каждого столичного района свой. То же самое было создано в Ленинграде, Киеве, Новосибирке, Новокузнецке и других городах, и у нас в стране возникла новая специализированная медицинская служба. Конечно, на ее создание ушли годы, оно и сейчас еще продолжается.

Важно, что теперь наши пациенты попадают в отделения, оснащенные всем арсеналом современных средств для диагностики и лечения, в руки специально подготовленных медиков. Среди многих явлений, усугубляющих состояние больного при инфаркте, врачу, например, приходится, как правило, бороться либо с длящейся артериальной гипертонией, либо - наоборот - с резким падением давления, с сосудистым коллапсом.

Продолжающийся гипертонический криз создает угрозу увеличения размеров поражения сердечной мышцы. Коллапс - непосредственная опасность для жизни. И я никогда не забуду, как в годы моей врачебной молодости на моих глазах были впервые применены два средства, позволившие справляться с обеими этими опасностями.

Первым из них был дибазол - теперь столь привычное, традиционное лекарство. Его синтезировали советские химики - руководителем работы был Б. Порай-Кошиц. После фармакологических исследований в лабораториях С. Аничкова и Н. Лазарева препарат был передан для испытаний в клинику, где я проходил ординатуру. У нас лежали больные, у которых мы не то что многими часами, а сутками не могли добиться снижения артериального давления. И вдруг появляется дибазол. Ты вводишь в вену 3-4 кубика, и ничему не поддававшийся гипертонический криз прерывается, как у нас говорят, "на кончике иглы"! А спустя два года точно так же А. Виноградов, тогда сотрудник клиники А. Мясникова, принес в отделение первые ампулы мезатона. И у пациента, находившегося в состоянии тяжелейшей сосудистой недостаточности - бледно-серое лицо, холодный пот, пульс почти не прощупывается, давление не определяется, - стоило ввести препарат, и на лице стали проступать нормальные краски, а тонометр стал показывать приличные цифры артериального давления: только что ты, врач, был беспомощен, и вдруг в твоих руках оказался не просто шприц, а склянка с "живой водой".

К сожалению, "живой воды" не существует. И не раз случалось, что препараты, при первых применениях показавшиеся чудодейственными, оказывались по разным причинам неудачными. Но мезатон как средство борьбы с коллапсом и дибазол как противогипертоническое средство честно служат нам по сей день - вместе с другими появившимися позднее препаратами.

И вот что важно: почти все современные лечебные средства пришли к нам не в результате эмпирических находок, а в итоге рождения новых представлений о механизмах взаимодействия нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма, о развитии патологического процесса.

Важную роль сыграли работы канадского патофизиолога Ганса Селье о стрессе - "общем синдроме адаптации" (то есть приспособления) и о "заболеваниях адаптации". В них было установлено значение эндокринной системы "гипофиз - надпочечники" в процессах адаптации и в развитии этих заболеваний. Вырабатываемые надпочечниками гормоны - катехоламины (адреналин, норадреналин) и кортикостероиды (кортизон и др.) предопределяют и сосудистые реакции, и изменения обмена - в частности, обмена электролитов. Известную роль в этих событиях играет и вырабатываемый почками ренин.

Важную роль сыграли работы канадского патофизиолога Ганса Селье о стрессе - 'общем синдроме адаптации'

Другой известный патофизиолог, американец Рааб доказал в своих исследованиях значение состояния симпатической нервной системы и связанного с нею комплекса гормонов - катехоламинов в регуляции деятельности сердечно-сосудистого аппарата. Кстати, в свое время важные работы в этой области проводились у нас академиком Л. Орбели и его сотрудниками, но, к сожалению, в годы господства ортодоксального нервизма факты, доказывавшие, что наряду с нервным путем сосудистой регуляции есть и путь гормональный и что не все идет "от коры", отказывались признавать.

К началу 60-х годов наметилось четкое стремление к синтезу всех накопленных знаний, и теория стресса и кейрогенная теория стали сближаться, не исключать, а дополнять одна другую. Сейчас большинство экспериментаторов и клиницистов склонны рассматривать стресс как состояние мобилизации, напряжения всех регуляторных механизмов, в определенных случаях перерастающее в их срыв под влиянием действия факторов чрезвычайной силы или суммации избыточного числа факторов обычной силы, к которым организм должен приспособиться. Когда приспособительная задача чересчур тяжела, организм отвечает извращенными нервными, гормональными и сосудистыми реакциями, изменением электролитного обмена и т. д.

Представления о механизмах стресса в последние годы расширились. В частности, доказано также участие в них высших отделов центральной нервной системы.

Но вряд ли мне стоит углубляться в детали далее - ведь моя задача здесь не в том, чтобы излагать подробно все, что знает сейчас кардиология, и не в том, чтобы составить хронологически последовательную летопись событий. Достаточно, чтобы читатель ощутил, как эволюционировали наши представления и что из этой эволюции получила практика.

Приобретя новые знания о роли гормональной системы и симпатической нервной системы в механизмах развития гипертонической болезни, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний, мы стали в одних случаях применять препараты-ганглиоблокаторы, воздействующие на симпатические нервные узлы. В других - средства, препятствующие действию того или иного гормона, или, наконец, вещества, компенсирующие нарушения баланса электролитов, например, калия или магния. (Должен оговориться, что это лишь приближенное, грубое объяснение характера действия современных лекарственных препаратов - механизм их работы очень тонок и сложен и результат выглядит так лишь, как говорится, "в двух словах".)

Современный кардиолог почти в каждом случае прибегает теперь к комплексу средств - и те наши пациенты, которые любят знать, чем их лечили, а заодно и давать затем "по собственному опыту" медицинские советы своим знакомым, не случайно путаются в изобилии новых неведомых им названий препаратов, тем более что некоторые из них оказываются сходными по действию, а названия - нередко просто синонимами.

Регулируя медикаментами тонкие биохимические процессы, мы можем избегать угрожающих последствий заболевания. Если лечение начато своевременно - предупредить развитие инфаркта. В другом случае - приостановить процессы начавшегося поражения сердечной ткани и уменьшить масштаб беды. Наконец, мы помогаем организму справляться с происшедшей катастрофой - функционировать в крайне неблагоприятной для него ситуации.

Но пока что кардиология и кардиологическая служба предстали в моем рассказе, пожалуй, скорее все-таки в традиционно-терапевтическом облике. Нетрадиционными выглядели лишь специальные бригады "Скорой помощи" с их наркозными аппаратами, их оснащением для реанимации, которое, к счастью, приходится пускать в дело даже не каждую смену, да и под наркозом перевозят лишь немногих больных - кому это необходимо. В последующем же пока ничего необычного.

...Традиционный врачебный осмотр, выслушивание сердца, подсчет пульса, измерение давления. Правда, более серьезные и частые электрокардиографические и биохимические исследования. Конечно, режим, уход и все те же инъекции и те же таблетки. Вот разве препараты новые... Но, впрочем, режим уже иной. Теперь от больного не требуют непременного неподвижного месячного лежания на спине: упаси бог повернуться!

Полный покой, естественно, нужен в критические моменты болезни. Но затем, как выяснилось, гиподинамия становится из блага злом, и чем дальше, тем большим. И поэтому мы рано активизируем больных: если раньше пациенту, перенесшему инфаркт, на 21-й день разрешали ворочаться в постели, то теперь к этому времени мы заставляем его ходить.

А в своем нетрадиционном облике нынешняя кардиология предстает у постели самых трудных своих пациентов. Тех, у кого в первые часы заболевания (или позднее) возникли нарушения сердечного ритма или состояние коллапса, либо другие тяжкие осложнения, встречающиеся при инфаркте и иных видах патологии, нам "подведомственных". Либо тех, кому такие осложнения угрожают, - это иногда можно предвидеть.

Тут уж пациента соответственным образом подготавливают к перевозке, приводя его в "транспортабельное состояние". И везут его непременно под наркозом. И помещают не просто в специализированное отделение клиники, а в его "святая святых" - в "палату интенсивного наблюдения".

В ней в каждом отсеке установлена мониторная система. Экраны кардиоскопов (одни у кроватей больных, другие на пульте наблюдения) непрерывно воспроизводят самые важные детали кардиограммы всех пациентов, находящихся в палате. Специальные блоки этой системы фиксируют данные о частоте дыхания и уровне артериального давления. И как только возникает малейшее нарушение сердечного ритма или изменение зубцов кардиограммы, либо падение или повышение давления, автоматическая следящая система зафиксирует их в своей электронной памяти, запишет на бумажной ленте и тотчас же включит сигнал тревоги - конечно, не сирену, а электроколокольчик с негромким мелодичным звуком, пожалуй, более приятным, чем у модных теперь дверных звонков (но этот негромкий бой для персонала - как сирена). Прибавлю, что мониторные следящие системы теперь будут подключаться к электронно-вычислительным машинам, чтобы фиксировать и сами "происшествия", и реакцию персонала и обрабатывать этот материал статистически, дабы он стал основой для совершенствования наших знаний о наиболее тяжелых вариантах течения болезни и для совершенствования организации дела и врачебной тактики.

Всем пациентам, у которых наблюдаются нарушения ритма, мы вводим через крупную вену зонд в полость сердца. Электрод, в нем расположенный, позволяет снимать внутрисердечную кардиограмму, а если выявляются поражения проводящей системы сердца, то при помощи электрического стимулятора сердцу пациента навязывается целесообразный ритм. К слову говоря, электрическую стимуляцию ритма теперь применяют уже и бригады кардиологической "Скорой помощи": при необходимости врач вкалывает через кожу в сердце больного иглу-электрод, соединенный с миниатюрным - размером с пачку сигарет - прибором, и включает стимулятор. А некоторые, уже поставленные на ноги больные, если у них остались серьезные нарушения ритма, годами живут с электродом в сердце и стимулятором в нагрудном кармашке. (Его просто надо перезаряжать раз в три года.)

Итак, новых знаний о механизме заболевания, какими мы располагаем сегодня, современных средств диагностики, новых схем лечения, препаратов и более активного режима оказывается достаточно, чтобы только благодаря им около 80 процентов людей, перенесших инфаркт, а иногда и дважды и трижды, теперь возвращались не только к жизни, но и к полноценному творческому труду. (Напомню горестную статистику 40-х годов: 60 процентов погибали в течение года от начала болезни.)

Но вернемся в палату интенсивного наблюдения.

Здесь работа кардиолога временами действительно совпадает с той, какая ведется в операционных хирургической клиники и в реаниматологическом послеоперационном отделении. Мы применяем наркоз и искусственное дыхание с помощью специальных аппаратов. Вводим лекарства через катетер непосредственно в венечные сосуды сердца. Мы восстанавливаем нормальную деятельность сердца дефибрилляцией - разрядами постоянного тока высокого напряжения - до 5-7 киловольт.

Этот метод - дефибрилляция сердца постоянным током - гордость советской медицины.

Его теоретические основы были разработаны Н. Гурвичем и Г. Юньевым еще до войны, а в послевоенные годы профессор Н. Гурвич с сотрудниками сконструировали надежный аппарат для дефибрилляции. Первым его применил при операции на сердце покойный академик А. Вишневский, а затем дефибрилляция прочно вошла в сердечно-сосудистую хирургию, в реаниматологию и в нашу, все-таки терапевтическую область медицины. Зарубежные медики, которые в 50-х годах не очень-то интересовались русскими публикациями, разрабатывали и применяли дефибрилляцию переменным током. Но результаты у них получались неважные, ибо в отличие от постоянного тока переменный дает ряд опасных побочных явлений, часто сводящих эффект на нет. Теперь же методика, созданная в Советском Союзе, получила признание всего медицинского мира, а у нас ею владеют врачи даже сельских больниц.

Начиная этот рассказ, я упомянул, что сегодняшняя кардиология в своих теоретических поисках сосредоточивается на фундаментальных проблемах современного естествознания и получает неожиданно богатую отдачу. Мой собственный интерес ко всему происходившему и происходящему в современной биохимии, молекулярной биологии и близких к ним дисциплинам, правда, всегда подогревался тем, что с первых самостоятельных шагов в науке мои собственные изыскания - хоть это и были работы медика-клинициста - все-таки имели биохимическую окраску. Ведь начал я с изучения содержания фермента гиалуронидазы при разных формах ревматического процесса. А последующая работа на много лет оказалась связанной с изучением другого фермента - фибринолизина.

...Причина инфаркта, как правило, - тромбоз одной из ветвей венечных артерий сердца, то есть ее закупорка сгустком крови. Кажется, ничего нет проще - убери сгусток, и чем скорее, тем лучше: ведь голодающий участок сердечной мышцы может ожить -и нет инфаркта! Не случайно хирурги еще до войны стали искать пути восстановления кровообращения в пострадавшей сердечной мышце, а в 50-х годах академик А. Бакулев развернул в Институте грудной хирургии отделение для экстренных операций - в него доставляли инфарктных пациентов в первые сутки болезни. Правда, тогдашние методики не позволяли точно установить, где именно засел тромб, поэтому целью тех операций было не извлечение тромба, а создание окольных путей кровоснабжения пораженного участка сердца.

В итоге долгих поисков родились очень серьезные методики операций на венечных сосудах сердца - например, сшивание внутренней грудной артерии с участком коронарной ниже места ее закупорки, которое разработал ленинградский хирург В. Колесов, или замена выключенного участка сосуда протезом из кусочка вены, предложенная американцами (есть и другие методики). Но эти операции все же утвердились как способ лечения последствий поражения, а не острого инфаркта.

Острый инфаркт, острый тромбоз венечной артерий остался задачей терапевтов. И если хирургу необходим скальпель, терапевт действует без ножа.

Давно было известно, что в тканях организма вырабатывается антикоагулянт, то есть вещество, препятствующее свертыванию крови, - гепарин. Гепарин, выделенный из тканей животных, многие годы применяют при лечении ишемической болезни сердца и других недугов, дабы предотвратить образование тромбов или приостановить его. И давно было также известно, что организм вырабатывает фермент, лизирующий, то есть растворяющий, белок кровяного сгустка - фибрин.

Когда я перешел из общей терапии в кардиологию, проблема поиска антикоагулирующих и фибринолитических препаратов довольно бурно обсуждалась в научной литературе. Американские исследователи, например, искали способы активизировать фибринолизин, который в плазме крови содержится в недеятельной форме "профермента". Позднее они создали такой препарат - стрептокиназу: его получают из культуры определенной разновидности бактерий-стрептококков. Мне же виделся более действенным другой путь - вводить в кровяное русло пациента фибринолизин, извлеченный из донорской крови.

Но это только сказать легко: "извлечь", "ввести", "растворить тромб". А окончательно проблема фибринолитических препаратов не решена еще и по сей день, хотя прошло почти двадцать лет, сделано в этой области немало: и за рубежом и у нас такие препараты уже применяются. Тогда же, побившись лбом о разные трудности, я скооперировался с двумя видными физиологами из МГУ - Б. Кудряшовым и Г. Андреенко. В результате довольно долгой и нелегкой работы препарат был получен и изучен. Мы доказали, что он в эксперименте не вызывает опасных иммунных реакций (это все-таки белок) и в опыте, несомненно, растворяет тромбы.

В пробирке у нас все хорошо получалось, все казалось просто. Стали мы нашу работу докладывать в институте, а материал-то, конечно, дискуссионный, да и разбирают его люди разочарованные! (Трудно представить себе, какими скептиками сделались к своему закату некоторые из ученых - коллег старших поколений: ведь столько раз за прожитые ими годы рушились надежды на новые методики и лечебные средства, которые создавались при старом уровне знаний!..)

Все наши недоработки были, понятно, замечены, но оценили их не как естественные упущения, а как "грязь в эксперименте" и даже научный блеф. И кое-кто из наших оппонентов накинулся на А. Мясникова - вот, мол, что тут развел ваш ученик.

Он пригласил меня для беседы. Стал расспрашивать о работе. Придирчиво со всеми материалами ознакомился и неожиданно для наших оппонентов это дело благословил:

- Продолжайте!

У него было удивительное чувство нового, несмотря на годы, - не дай мне бог с возрастом утратить это чувство! И он никогда не боялся упреков, что он вот ради призрачного успеха, ради честолюбия поддерживает "сомнительные работы молодых выскочек".

Мой учитель и в самом деле был честолюбив, но разве ученый не должен быть честолюбив? Ведь иначе он не будет азартен в поиске! Ведь настоящее честолюбие в том, что ты что-то сделал, познал и ты - первый! (Или сделали, познали и стали первыми твои ученики!) Мещанин скажет: мол, это ради славы. Но тут надо различать истинное честолюбие и ложное.

Истинное - ради дела.

И кстати, А. Мясников по праву гордился тем, что Международная ассоциация кардиологов наградила его золотым фонендоскопом. Ведь в самом же деле, проанализировав многолетний труд множества ученых, ассоциация отметила тогда этим отличием всего четырех: Уайта - из США, Леана - из Франции, англичанина Пикеринга и советского русского кардиолога А. Мясникова.

Но закончу о фибринолизине.

Работу мы продолжили. Многое уточнили. Получили результаты клинических испытаний. Столкнулись с множеством сложностей. Продвинуться вперед удалось, когда был освоен метод зондирования венечных артерий и контрастное вещество научились вводить прямо в коронарные сосуды, - это дает возможность при рентгеновском исследовании устанавливать, какая именно артериальная веточка и на каком участке затромбирована. Точно так же мы стали затем подавать лекарственные препараты через зонд прямо в артерию - к тромбу, чтобы там, на месте поражения, создать очень высокую концентрацию нужного вещества. (Если бы мне в молодости сказали, что мы станем влезать инструментом в венечные сосуды живого человека, нипочем бы не поверил!..)

Результаты начали получаться много лучше прежних, но, увы, еще не такие, какие нужны в каждом случае. Протеолитические ферменты все же слишком быстро разрушали и фибринолизин и стрептокиназу. Надо было защитить препарат от защитной реакции организма, и здесь пришлось искать помощи у современной химии и биохимии.

Снова придется сделать отступление.

...Одно дело - интересоваться тем, что происходит в теоретическом естествознании, и совсем другое - поставить исследования так, чтобы они стали служить непосредственно для твоей области прикладной науки. Тем более у медиков издавна бытует недоверие к биохимикам с биологическим и химическим образованием - мол, они не могут понять специфику медицины, а эти биохимики и биофизики, грешным делом, свысока поглядывают на медиков, в том числе и на медиков-биохимиков- мол, они слишком узко смотрят на вещи (кстати, нечего греха таить, не без некоторых оснований).

Пять лет назад я пришел к твердому убеждению, что без современных работ на молекулярном уровне кардиология больше обходиться не может, и предложил организовать в Институте кардиологии новую лабораторию. В те дни уже обсуждались планы создания Всесоюзного кардиологического научного центра, и лаборатории предстояло в будущем составить ядро его теоретического отдела.

Со мной тогда уже работал (и сейчас работает) профессор В. Смирнов, серьезный специалист по биохимии ферментов, истинный молекулярный биолог и генетик. И когда я ему предложил возглавить новую лабораторию, он стал меня уговаривать:

- Давайте возьмем к себе не медиков, а химиков и биохимиков, не погрязших в медицине!..

И мы набрали в эту лабораторию молодых ребят, учеников покойного академика А. Белозерского, сотрудников знаменитого университетского "молекулярного корпуса" (то есть Межфакультетской лаборатории биоорганической химии МГУ).

В этой новой нашей лаборатории группа, которую возглавляет химик В. Торчилин, стала заниматься проблемой иммобилизации ферментов, то есть связывания - например, фибринолизина или стрептокиназы - с поверхностью частиц специального вещества-носителя, которое защитит препарат от разрушения протеолитическими факторами.

Сейчас лечение ферментами признано одной из перспективнейших методик и проблема, с которой мы столкнулись, мучает всех, кто этим занимается. Фиксацию ферментов на носителе разрабатывают во многих странах. Американский химик Чанг добился очень хороших результатов: создал микросферические полиамидные капсулы. Но его носитель неприродный, а это вызвало новые сложности.

И вот, решив целый ряд очень тонких и очень специальных вопросов, В. Торчилин со своими сотрудниками создали очень удачный полимер-носитель, близкий к природным полисахаридам и потому не вызывающий побочных реакций, а главное, спустя нужное время рассасывающийся в организме. В эксперименте на животном, вводя в сосуд в сто раз меньше фибринолизина, связанного с этим носителем, чем мы вводили обычно в кровеносное русло, удалось создать в зоне тромба концентрацию в десять тысяч раз большую, чем это удавалось раньше. И полное рассасывание тромба в крупной артерии произошло через полтора часа...

Эта работа уже опубликована. Эта работа еще продолжается. Из нее видны выходы в целый ряд совершенно неожиданных проблем, очень важных и для кардиологии, и для патофизиологии, и для других областей прикладной медицины, о которых можно рассказывать бесконечно. А причина успеха в том, что молодые исследователи решали свою задачу, будучи оснащены новейшими методами современной физической химии.

Кстати говоря, группа В. Торчилина работает в постоянном контакте с ведущими исследователями МГУ и Института химической физики АН СССР.

Мне эта работа дорога потому, что она связана с проблемой, которой я сам отдал почти двадцать лет. Но все-таки нельзя сказать, что она самое типичное из исследований химиков и биохимиков Всесоюзного кардиологического научного центра.

Для нашей сегодняшней теоретической кардиологии, обратившейся к фундаментальным проблемам молекулярной биологии и биофизики, пожалуй, характернее изыскания в области метаболизма тканей сердечной мышцы, которые у нас ведутся. Например, изучение такого важного процесса, как транспорт энергии внутри клетки. И недавно группе, которую возглавляет биохимик В. Сакс, удалось показать, что наши представления об этом процессе были неполны.

Сорок семь лет назад академик В. Энгельгардт открыл процесс окислительного фосфорилирования, положив основу изучению биоэнергетики клетки: эта работа - классика советской и мировой науки. Аккумулятором энергии служит АТФ - аденозинтрифосфорная кислота. Затем выяснилось, что в процессе ее обмена участвует промежуточное соединение - креатинфосфат, причем образованием этого вещества за счет АТФ и, наоборот, АТФ за счет креатинфосфата управляет один и тот же фермент. Еще через десять лет В. Энгельгардт вместе с М. Любимовой установили, что АТФ служит источником энергии для мышечного белка (в том числе и сердечной мышцы). И далее долгое время считалось, что АТФ, которая синтезируется в митохондриях клеток, просто выбрасывается из них в цитоплазму и диффундирует сквозь мембраны в мышечные волокна, где и происходит превращение химической энергии в механическую энергию сокращения. Причем медики сделали из этого и практический вывод: при ряде заболеваний, чтобы "подкормить" сердце энергией, больным назначали инъекции АТФ.

Но 12 лет назад исследователи (сразу в нескольких странах) столкнулись с парадоксом: даже при инфаркте, в самой зоне поражения, количество АТФ остается прежним - запасов энергии достаточно, а сократимость миофибрилл падает до нуля, но при этом в тканях почти не обнаруживается креатинфосфат. Возникла новая гипотеза, что АТФ только аккумулятор, но не переносчик энергии. Им она быть не может, ибо внутриклеточные мембраны ее не пропускают. И вся АТФ, которая образуется в митохондриях, там же на месте сначала идет для синтеза креатинфосфата. А он-то работает как транспортировщик: выходит в цитоплазму, проникает сквозь мембраны в мышечные волоконца, далее из него снова образуется АТФ и затем происходит уже известный классический процесс ее расщепления с выделением энергии, необходимой для сокращения миофибрилл.

Казалось бы, все объяснено. Оставалось доказать, что все истинно. Но тут работы зашли в тупик. Потому что в опытах с изолированным ферментом, который управляет образованием АТФ за счет креатинфосфата и должен вести обратную реакцию синтеза этого соединения- переносчика, процесс упорно шел лишь в одну сторону - фермент делал только АТФ! Причем, все физико-химические характеристики подтверждали, что реакция может идти только так!.. И вот недавно биохимикам кардиологического центра удалось экспериментально показать, что гипотеза все же в принципе верна, но только в жизни процессы проходят сложнее, чем предполагалось (поэтому их так долго и не удавалось воспроизвести). В митохондриях упомянутый фермент, оказывается, работает не один, а в комплексе с другим ферментом, который как бы заставляет его "делать нежеланную работу". Далее физиологу Л. Розенштрауху удалось воспроизвести в опытах процессы передачи в ткани миокарда химической информации о количестве энергии, которая нужна миофибриллам в тот или иной момент. И главное - показать, что можно искусственно регулировать силу мышечного сокращения в нужную сторону, изменяя содержание в ткани креатинфосфата.

Эти новые факты меняют наши представления о роли многих химических веществ в процессах жизнедеятельности сердца, а следовательно, и о возможностях и путях нашего в них вмешательства, чтобы лечить людей. Сейчас по программе советско-американского сотрудничества предстоит совместная работа с доктором Р. Виале из Филадельфии по изучению математических моделей вновь открытых процессов - это может помочь нам многое пересмотреть.

Наверно, заметно, что меня такие работы очень волнуют. Но ведь, как говорил когда-то Фрэнсис Бэкон, "человеческое знание и могущество совпадают". И дали бы мне волю, рассказал бы еще о других исследованиях, например, как был выделен не изученный прежде фермент "кальций-магний-зависимая-АТФ-аза" - это сделано сотрудниками группы Д. Левицкого. Причем они не просто выделили фермент, а по-новому увидели процессы обмена электролитов в сердечной мышце, и сейчас совместно с Институтом биоорганической химии АН СССР, которым руководит академик Ю. Овчинников, ведется изучение точной структуры этого белка. Но как это ни интересно мне самому и как ни важно для будущего кардиологии, пора остановиться.

Хоть я и рассказал далеко не все, что мог, надеюсь, читатель все-таки увидел сегодняшний облик нашей науки и понял, какой путь она проделала на глазах людей моего - "среднего" - поколения. Одного поколения. Проделала благодаря тем невероятным возможностям, которые созданы нашим социалистическим обществом, нашим Советским государством, нашим образом жизни.

Благодаря этим возможностям мы многое познали сами. Многое переняли из науки других стран - ведь мы живем в постоянном контакте с учеными всех континентов благодаря политике международного сотрудничества, которую утверждает в мире наша страна во имя блага советских людей и всех простых людей планеты.

Мы хорошо умеем лечить то, перед чем медицина пасовала считанные годы назад. Но наша задача не только "ремонтировать" то, что уже повреждено, а и предупреждать болезни - отодвигать их, поскольку люди пока не бессмертны, как можно дальше.

Более тридцати лет мы не ощущали на себе страшнейших стрессовых факторов войны. Борьба, которую ведут наша Коммунистическая партия и наше правительство, за то, чтобы угроза войны была устранена навсегда из жизни людей, - великое дело, способствующее их счастью, их процветанию, их здоровью.

Наша партия, наше государство - замечательные социальные лекари. Ведь советские люди не знают стресса нужды и неуверенности в завтрашнем дне. Непрерывно улучшаются условия труда, и они работают в более благоприятной обстановке. Люди вселяются в благоустроенные дома, в отдельные квартиры, и исчезают конфликты и ситуации, которые порождались скученностью и коммунальными кухнями. Курорты, санатории, туристские базы, массовая спортивная работа, дома для субботнего и воскресного отдыха рабочих, клубы, музеи, театры - все, чему так много уделяется внимания в нашей стране, работает непосредственно для решения задач социальной профилактики болезней.

Однако это - дело не только правительства и не только медиков. Мы не случайно все настойчивей и настойчивей разъясняем людям, используя кино, радио, телевидение, научно-популярную печать и газеты, насколько сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих людей зависит еще и от каждого человека.

Нельзя, отработав семь часов, уходить в мир телевизора или бездумного чтения на диване одних лишь легких детективов или пустой болтовни с приятелями за рюмкой. Досужее прозябание мысли, полное ее отъединение вне работы от радостей полнокровной общественной жизни, от познания и творческих эмоций тоже стрессовый фактор. Переключение от активности к бездеятельности - почва для обменных сдвигов в организме, способствующих развитию раннего атеросклероза, для нарушения нейрорегуляторных процессов и впоследствии извращенных реакций на нагрузки, иногда даже небольшие, которые в жизни неизбежны. Несоответствие между ритмом и стилем современной жизни и условиями такого пассивного отдыха - опасность!

На Западе теперь раздаются призывы к уходу от современной жизни - от урбанизации, от индустриализации, от цивилизации - "назад, к природе!". Но история не поворачивается вспять. Смешно и наивно рассчитывать спрятаться от реальности под своего рода "стеклянный колпак". Человек сам создал современную цивилизацию. Радость творчества и радость познания были и остались смыслом и счастьем его жизни. Просто, изменив окружающую среду, он должен в ней разумно жить. Напряженно работая, он должен сохранять тонус и на отдыхе: каждый выбирает свое - спорт, рыбную ловлю, живопись, музыку, коллекционерство, радиолюбительство или что-то еще. Важно, чтобы увлечения были, чтобы они духовно обогащали: тогда они создают нужную "разрядку", необходимое переключение, нормализуют основные процессы в системах, регулирующих функции организма, в первую очередь в центральной нервной системе.

Но сколько бы мы ни рекомендовали занятия спортом, искусством, разумный отдых, отказ от курения и упорядоченное питание, все усилия вмиг могут быть сорваны чьей-то грубостью - любой причиной чрезмерного психоэмоционального напряжения. Слово - сильнейший нервный раздражитель, который может быть не менее опасен, чем любой физический и химический фактор внешней среды. Недаром говорят, что "словом можно убить человека". Поэтому проблемы взаимоотношения между людьми, воспитания, формирования характера с детства и отрочества и корректировка воспитания характеров, уже сложившихся, - дело первостепенной общественной важности. Все мы обязаны тренировать свою волю, никогда не забывать об окружающих и призывать к порядку всех любителей "распускаться". Дух товарищества, чуткость, сдержанность, самообладание, уважение к окружающим - это не только требования нашей этики. Это залог предупреждения болезней сердца, это залог нравственного и физического здоровья будущих поколений.

Но, кроме такой профилактики, которая невозможна без сознательной бережливости всех нас вместе и каждого в отдельности к собственному здоровью и здоровью других людей, нам, кардиологам, предстоит огромный комплекс исследований, необходимых для выработки специальных методик предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. И этими методиками предстоит затем вооружить всех практикующих у нас врачей.

Сейчас я работаю во Всесоюзном научном кардиологическом центре. Его создание - еще одно вещественное проявление заботы нашей партии и государства о здоровье советских людей. Центр создается на средства, заработанные всеми трудящимися нашей страны в день Всесоюзного ленинского коммунистического субботника 1971 года. Клиники и исследовательские лаборатории Центра сейчас строятся. Но когда на опушке великолепного леса, неподалеку от столичной кольцевой автодороги, строители только начали размечать контуры фундаментов зданий будущих клиник и лабораторий, коллектив сотрудников центра уже приступил к намеченной для него научной программе, и равное место с теми важными теоретическими изысканиями, о которых уже рассказано, заняли исследования, которые должны помочь разработать комплекс мер кардиологической профилактики.

Эти работы только начаты. Пока что созданы специальные профилактические отделения в одной из поликлиник Черемушкинского района столицы и поликлинических отделениях двух медико-санитарных частей крупных предприятий - автозавода имени Лихачева и завода "Серп и молот". Начаты массовые обследования людей, наблюдаемых в этих лечебных учреждениях. Первый результат - выявлено большое число лиц, не знавших, что они больны гипертонической болезнью. Эти пациенты теперь лечатся, и они взяты на диспансерное наблюдение.

В сотрудничестве со Всесоюзным центром изучением заболеваемости в своей республике занялись кардиологи Литвы - этой работой руководят профессора 3. Янушкевичус и И. Блужас. Видимо, мы придем со временем к созданию республиканских кардиологических центров, на которые, помимо клинической и исследовательской, ляжет вся организационно-методическая работа по профилактике.

Если бы я стал не кардиологом, а гастроэнтерологом, или анестезиологом, или хирургом, работающим в одном из новых направлений, я построил бы свой рассказ на делах и заботах другой области современной медицины. Привел бы другие житейские факты, другой научный материал, но и тот воображаемый рассказ некоторыми чертами непременно напоминал бы этот, реальный. Ведь он тоже был бы о науке, а в нашей медицинской науке происходят общие процессы.

Впрочем, я не представляю себе, как это смог бы я стать не кардиологом, а кем-то еще. Я люблю свое дело. И моя кардиология - "горячий цех" современной медицины. А это очень важно ощущать, что твое дело сейчас самое горячее.

У советской медицины - огромный опыт борьбы с болезнями. Многие болезни нам удалось ликвидировать полностью, и обычно ведущую роль в их ликвидации играли созданные для этого специальные медицинские службы. Эпидемиологическая искоренила особо опасные инфекции и ряд инфекционных заболеваний, не имевших, как малярия, титула "особо опасных". Специальная фтизиатрическая служба позволила предельно снизить заболеваемость туберкулезом, которым до войны у нас болели миллионы людей. Теперь родилась служба кардиологическая: специализированные клиники, специализированные отделения больниц, кардиологические бригады "Скорой помощи", консультационные центры в Саратове и Волгограде, куда при необходимости из других городов, поселков и сельских больниц передают по телефонному кабелю электрокардиограммы. (Ведь если можно передавать кардиограмму с орбиты космического корабля, то не только из Балашова в Саратов, ее можно передать из Гаваны в Москву!) И точно так же, как в свое время благодаря флюорографии удалось выявить множество больных с ранними поражениями легких и вылечить их, наша служба придет и к тому, чтобы захватывать все или почти все случаи сердечно-сосудистых заболеваний на самых ранних стадиях и надолго продлить жизнь миллионам людей, излечивая их не в особых палатах для самых тяжелых больных, а в простых поликлиниках.

Только это потребует от нас, медиков, очень напряженной работы с полной самоотдачей.

Ничего не поделаешь - недаром, говоря о самом главном, что должно быть в характере врача, великий русский художник Левитан сказал в одном из своих писем:

"Сердце можно лечить только сердцем".

|

ПОИСК:

|

© NPLIT.RU, 2001-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://nplit.ru/ 'Библиотека юного исследователя'